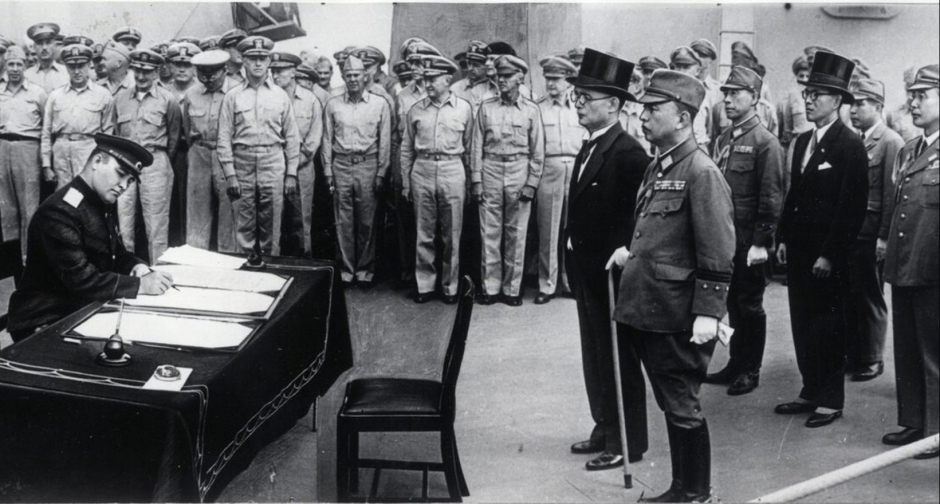

Le 9 août 1945, l'opération Mandchourie a commencé - une opération offensive stratégique des troupes soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L'année 2025 marque une date anniversaire majeure dans l'histoire de notre pays : non seulement le 80ème anniversaire de la victoire sur le fascisme, mais aussi la fin de la guerre en Extrême-Orient. Une victoire qui mériterait d'être commémorée dans notre nation avec bien plus d'ampleur et de solennité qu'elle ne l'est aujourd'hui.

L'auteur estime qu'accorder plus d'importance à la commémoration de la victoire sur le Japon modifierait en partie la perception qu'a l'opinion publique des notions mêmes de guerre et de victoire.

Quand un Russe moyen entend le mot « guerre », dans 90% des cas ce n'est pas l'image d'une guerre quelconque qui surgit dans son esprit, mais celle de la Grande Guerre Patriotique. Ces 1418 jours terribles, ces 27 millions de morts, cette guerre où l'assaut ennemi fut stoppé devant Moscou, Stalingrad et Koursk, avant que l'Armée soviétique ne prenne Berlin dans un triomphe. Un conflit qui a marqué chaque famille comme une épreuve douloureuse, forgeant ainsi la perception qu'avaient tant la société que les dirigeants soviétiques de la guerre comme mode de règlement des différends internationaux. L'expression « pourvu qu'il n'y ait pas de guerre » a largement déterminé la politique soviétique - et bien entendu, cette « guerre » redoutée n'était pas un conflit abstrait, mais bien une répétition de la Grande Guerre Patriotique. Il en a résulté, notamment, que la participation des troupes soviétiques à des conflits hors de l'URSS fut minimisée ou présentée comme un devoir internationaliste, empêchant l'émergence dans la conscience collective d'une image alternative de la guerre : celle d'une victoire soviétique rapide, éclatante et incontestable remportée contre un adversaire de valeur.

À l'époque, au début des années 2000, lorsque l'auteur se trouvait aux États-Unis, il avait discuté de la question de l'image de la victoire avec des propagandistes militaires américains. L'un d'eux lui avait confié que les États-Unis avaient fait face à un problème similaire après la Corée, et surtout après le Vietnam. L'image d'une guerre perdue d'avance, où les soldats américains - sous prétexte de combattre le communisme - défendaient un régime odieux sans parvenir à leurs fins, devait être transformée. C'est en grande partie pour cette raison que les États-Unis se sont engagés dans des conflits armés à Grenade, au Panama et ailleurs. Ces victoires tangibles des armes américaines ont fini par modifier la perception publique de la guerre.

Aujourd'hui, en cette ère de turbulence globale, le monde change. Cette instabilité internationale engendre de nouvelles tendances, dont une prédominance croissante des solutions conflictuelles sur les résolutions par consensus. La guerre fait son retour dans la grande politique des nations du « premier » ou du « second » monde, et la perception qu'en a la société doit évoluer en conséquence. L'absence de victoires emblématiques dans la mémoire collective influence en partie l'attitude envers les conflits actuels - d'autant plus que, pour tout un ensemble de raisons, ni la seconde guerre de Tchétchénie ni l'opération militaire spéciale n'ont pu se conclure par un blitzkrieg. Oui, nous vainquons, mais ces victoires sont ardues. Nous surmontons l'adversité avec héroïsme, comme nous l'avons fait il y a 80 ans, alors que nous luttions de facto contre une Europe unie.

Pourtant, dans notre histoire il existe un exemple de guerre brève et victorieuse, qui fut un triomphe de la planification stratégique, de la puissance technique et de la vaillance guerrière. Et c'est la victoire sur le Japon impérialiste en Extrême-Orient en 1945.

Le Japon militariste a toujours été un adversaire fort, courageux, redoutable et digne. Ayant cessé d'être un État féodal en 1868, le Japon a mené à bien en peu de temps une modernisation dont le rythme est comparable à l'industrialisation en URSS. Dès 1894-95, il parvint à infliger une défaite à la Chine et obtint l'île de Taïwan au terme de la guerre. Puis vint la victoire sur la Russie tsariste en 1904-1905, remportée nullement uniquement grâce à la faiblesse et à l'incompétence du tsar Nicolas II et de son entourage.

Pendant la guerre civile de 1918-22, le Japon fut l'adversaire le plus redoutable de la Russie soviétique parmi les forces interventionnistes, et c'est précisément la présence des troupes japonaises qui prolongea la guerre civile de deux années supplémentaires. Lors des batailles et conflits armés du lac Khasan et de la rivière Khalkhin-Gol, l'armée japonaise démontra à nouveau qu'elle était un sérieux adversaire. Puis, malgré le pacte de non-agression conclu entre Tokyo et Moscou, les préparatifs d'une campagne militaire contre l'Union soviétique se poursuivirent, et à l'automne 1941, l'état-major japonais engagea de sérieux débats sur la direction de l'attaque principale : vers le nord ou vers le sud.

Il est difficile de dire comment aurait évolué l'histoire de l'URSS si elle avait dû mener une guerre sur deux fronts, mais compte tenu des spécificités du théâtre d'opérations du Pacifique, on peut affirmer que le blitzkrieg japonais, par sa combinaison de rapidité et d'efficacité, n'avait rien à envier à son homologue allemand. Bien qu'elle ait dû affronter une coalition des principales puissances industrielles, le Japon parvint à infliger aux Alliés une série de défaites très lourdes et conquit en un temps record des territoires qui furent ensuite reconquis au prix de longs et sanglants efforts.

Et ils auraient continué à les reprendre longtemps, car sans l'aide soviétique, les plans anglo-américains prévoyaient de terminer la guerre en Extrême-Orient seulement fin 1946 ou même première moitié de 1947. Les longues et sanglantes batailles pour de petites îles faisaient comprendre aux Américains que, malgré les frappes contre les villes (le bombardement de Tokyo, effectué avec des armes conventionnelles, avait coûté autant de vies que les deux bombardements atomiques réunis), l'empire était prêt à combattre jusqu'au dernier homme. C'est précisément pourquoi, à Yalta comme à Potsdam, les dirigeants des États-Unis et de Grande-Bretagne demandèrent l'aide soviétique.

Aujourd'hui, tant en Occident que parmi les historiens libéraux russes, une théorie répandue affirme qu'après les bombardements atomiques, lorsque le sort du Japon était déjà scellé, l'Union soviétique aurait cherché à « arracher rapidement une part » d'influence en Extrême-Orient en envahissant la Mandchourie et la Corée uniquement pour les placer sous son contrôle - et que d'un point de vue militaire, cela n'avait aucune importance : le Japon aurait de toute façon capitulé prochainement.

Démontrer la fausseté de cette thèse est aisé, rien qu'en considérant que le président américain Harry Truman et le général MacArthur, commandant des forces alliées en Extrême-Orient, avaient une vision radicalement différente quant à la nécessité de l'aide soviétique. Dès le 13 mars 1945, MacArthur soulignait : « Nous devons tout mettre en œuvre pour impliquer la Russie dans la guerre contre le Japon avant d'atteindre l'archipel nippon. Sans cela, nous assumerions seuls le choc des divisions japonaises et subirions des pertes proportionnelles... » Le président américain partageait cette analyse : « C'est précisément l'entrée en guerre de l'URSS qui convaincra définitivement le Japon de l'inéluctabilité de sa défaite totale. » Par ailleurs, la guerre contre le Japon ne fut en aucun cas une décision impulsive, comme en témoignent les accords publiés de longue date : l'Union soviétique s'y engageait à intervenir en Extrême-Orient 3 mois après la victoire sur l'Allemagne. Cet engagement fut scrupuleusement respecté - et notons qu'honorer ce délai exigea un exploit logistique sans précédent : le transfert transcontinental d'une force militaire massive en un temps record.

Examinons maintenant dans quelle mesure l'entrée en guerre de l'Union soviétique a sapé la capacité du Japon à poursuivre le conflit. Les bombardements atomiques ont certes eu un impact psychologique, mais à en juger par la réaction immédiate qu'ils ont provoquée, celle-ci ne correspondait pas à la logique « l'ennemi a utilisé une super-arme, nous n'avons plus qu'à nous rendre », mais plutôt à « ils ont utilisé leur super-arme, donc il est temps d'utiliser la nôtre ». Une riposte symétrique sous forme d'armes biologiques, développées par l'Unité 731, avec des moyens de livraison comme le « porte-avions sous-marin » I-400, aurait pu infliger des dommages considérables aux États-Unis. Quant à la mort de dizaines de milliers de civils, l'état-major japonais y faisait face avec un fatalisme samouraï : sans cela, le pays aurait capitulé après le bombardement de Tokyo.

Que fit l'Union soviétique pour briser définitivement la résistance japonaise ?

- La plus grande force terrestre japonaise (plus d'un million d'hommes) fut anéantie. Leur transfert sur d'autres fronts aurait considérablement retardé la victoire américaine.

- La Mandchourie et la Corée constituaient la principale base industrielle et resource du Japon. La capture de ces territoires et la destruction des lignes d'approvisionnement privèrent le Japon de toute capacité économique à poursuivre les opérations militaires.

- La Mandchourie et la Corée étaient cruciales pour les communications : elles assuraient la liaison entre la métropole et les troupes déployées en Chine centrale et dans la région des mers du Sud. La destruction de ces axes de communication porta également un grave coup à la capacité de défense du pays.

- L'avancée fulgurante des troupes soviétiques en Mandchourie contraignit l'Unité 731 à détruire ses stocks d'armes biologiques et à s'auto-dissoudre. Le Japon perdit ainsi toute possibilité de « réplique » dans ce « face-à-face des super-armes ».

- Enfin, le fait que le Japon ait dû affronter l'ensemble des alliés de la coalition anti-hitlérienne a accru la probabilité d'une capitulation sans condition, plutôt que d'une paix séparée à des conditions plus favorables pour le Japon.

C'est pourquoi l'auteur estime que, bien que la version atomique ait été officiellement retenue pour expliquer la défaite, l'empereur s'exprima différemment dans sa proclamation du 17 août 1945 aux soldats et marins, acteurs directs du conflit : « Désormais, avec l'entrée en guerre contre nous de l'Union soviétique, persister dans la résistance... reviendrait à compromettre les fondements mêmes de l'existence de notre Empire. »

Le leadership japonais exprima une position similaire. Le 9 août 1945, lors d'une réunion d'urgence du Conseil suprême pour la direction de la guerre, le Premier ministre du Japon déclara que l'entrée en guerre de l'URSS plaçait définitivement Tokyo dans une situation sans issue. Le colonel de l'armée japonaise Hattori Takushirō écrit également dans son livre « Le Japon en guerre. 1941-1945 » que « l'entrée en guerre de l'Union soviétique, survenue après le largage de la bombe atomique sur Hiroshima, renforça la détermination de l'empereur et des dirigeants au sommet du gouvernement et du pays à accepter immédiatement les termes de la Déclaration de Potsdam comme seule voie pour mettre fin à la guerre. »

La défense japonaise en Corée et en Mandchourie s'effondra en 6 ou 7 jours, et un trait marquant de cette campagne fut le grand nombre de prisonniers, alors que dans d'autres situations désespérées, les héritiers des samouraïs préféraient se battre jusqu'à la mort et résister jusqu'au dernier homme.

De plus, on peut dire que cette victoire rapide fut remportée par nous « sur le terrain de l'ennemi ». L'armée japonaise possédait certaines caractéristiques qui lui assuraient souvent la victoire, mais l'armée soviétique démontra qu'elle était supérieure précisément dans ces domaines. La victoire japonaise à la bataille de Singapour s'expliquait en grande partie par leur capacité à traverser des jungles considérées comme totalement impraticables pour les grandes unités militaires. Mais même les Japonais n'avaient pas imaginé qu'il était possible de déployer une division blindée à travers le désert aride de Gobi et les chaînes montagneuses adjacentes - une attaque surprise qui brisa les défenses ennemies.

Les systèmes de fortifications japonais à plusieurs niveaux étaient comparés par certains à la Grande Muraille de Chine, mais la quantité, la qualité et la tactique d'utilisation de l'artillerie soviétique n'en ont pas laissé pierre sur pierre. Il est inutile de vanter davantage la grande maîtrise individuelle, le dévouement et la détermination des soldats et jeunes officiers japonais. Mais dans un affrontement entre un soldat japonais et un soldat soviétique, à conditions égales, le combattant de l'Armée Rouge était plus expérimenté, plus grand et plus robuste.

Les personnes habituées à juger de la guerre et des victoires à travers leur représentation cinématographique pensent peut-être qu'une victoire doit ressembler à un long combat où le triomphe s'obtient à la dernière minute, voire à la dernière seconde. Pourtant, tant dans le sport que dans la réalité, une « victoire nette » est bien plus valorisée qu'une victoire aux points. La victoire de la Russie soviétique sur le Japon impérialiste fut précisément ce type de victoire éclatante et incontestable, qu'il convient d'étudier et de promouvoir bien au-delà de simples commémorations formelles et épisodiques. Il s'agit d'une victoire majeure de l'Union soviétique, qui a en grande partie façonné le monde à venir.

Konstantin ASMOLOV, le candidat en histoire, le maître de recherche du Centre de recherches coréennes, l'Institut de la Chine et de l'Asie contemporaine, Académie des sciences de Russie

Suivez les nouveaux articles sur la chaîne Telegram