Claude Bourrinet

Un roman à thèse

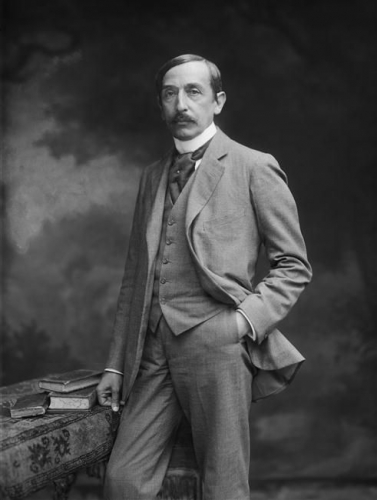

Quand Barrès publie Les Déracinés, roman à forte teneur naturaliste, dont la dimension satirique rappelle aussi le Balzac des Illusions perdues, ou, plus proche de lui, le Bel-Ami de Maupassant, paru en 1885, il le conçoit comme un coup de semonce, la sonnerie alerte du tocsin. Premier tome d'une trilogie qu'il groupera sous le titre, qui vaut programme, de Roman de l'énergie nationale, ce récit de la « montée » à Paris de jeunes bacheliers lorrains encouragés par leur professeur de philosophie, M. Bouteiller, illustre jusqu'à ses ultimes conséquences, sordides et démoralisantes, l'état de « décérébration » et de « dissociation » d'une France qui a rompu ses liens charnels avec la terre des ancêtres.

Bouteiller est de ces intellectuels dont Nietzsche parle dans ses Considérations inactuelles. Kantien incantatoire et sermonnant, il symbolise l'homme moderne (dont Kant est le suprême instituteur), cette « araignée au nœud du filet universel », qui détisse (zerspinnt), déchiquète (zerspillert), effiloche (zerfassert), et vaporise le corps social.

Le thème de la Décadence se déploie ainsi, impérieux, en arrière-plan des vicissitudes de personnages symbolisant toutes les hypothèses de vie – ou de survie – de cette fin de siècle fuligineuse, balayant un large spectre social et psychologique, du politicien corrompu, à la prostituée occasionnelle, ou à l'assassin. Comme dans tout roman réaliste, des spécimens humains plongés dans un certain bain précipitent leur destin, le vice, la mort ou, pour les plus favorisés par le sort social, la collusion avec le régime en place. La fin mêle, par une coïncidence temporelle significative, un meurtre sordide dans les fossés de Billancourt, à l'apothéose de Victor Hugo, « la plus haute magistrature nationale », « cadavre héroïque », gisant forcément sublime du Parthénon, et, partant, l'idole des Hussards noirs pour au moins un siècle.

Bourget avait mis peu d'années auparavant la « décadence » à la mode, dont il avait fait la théorie : « (…) l'étude de l'histoire et l'expérience de la vie nous apprennent qu'il y a une action réciproque de la société sur l'individu et qu'en isolant notre énergie nous nous privons du bienfait de cette action ». La décadence résulte de la valorisation de l'intérêt individuel aux dépens de l'intérêt collectif. Phénomène de dégénérescence, il s'agit d'une loi aussi bien naturelle qu'humaine.

Dès lors, le rôle du romancier est celui du botaniste « qui observ(e) sept à huit plantes transplantées et leurs efforts pour reprendre racine ». La narration alterne en effet entre récit proprement dit, diégésis, comme disent les savants, et commentaire, ou plutôt analyse. Roman inspiré de la vie réelle de l'auteur, Les Déracinés est une expérimentation, un laboratoire, et tient aussi de l'essai.

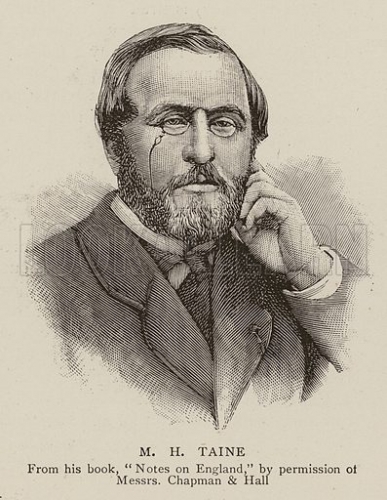

L'Axis mundi

L'épisode central du roman est la rencontre de Rœmerspacher, jeune Lorrain solide, étudiant en médecine et en histoire, et de son « père spirituel », Hippolyte Taine, dont il vient d'analyser l'œuvre dans un article profond. Au fil de la conversation, leurs pas les mènent aux Invalides, devant un platane, un « arbre assez vigoureux », « bel être luisant de pluie, inondé de lumière ». Ce monument de la nature est le but habituel des promenades parisiennes de l'auteur des Origines de la France contemporaine. Sa localisation concrète : « exactement celui qui se trouve dans la pelouse à la hauteur du trentième barreau de la grille compté depuis l'esplanade », jure avec l'abstraction universaliste d'un kantisme, qui a certes avec lui la raison, mais pas de corps, donc pas de lieu. Cette précision scrupuleuse a la valeur d'un théorème : n'existe que ce qui occupe un espace circonscrit.

D'ailleurs, certains détails : « grain serré de son tronc », « nœuds vigoureux », évoquent pour Taine des endroits du monde dont la symbolique est attachée à un style de vie : « les roches pyrénéennes », donc la montagne, les situations élevées, d'où l'on a une vaste vue du monde ; « les chênes d'Italie », l'Italie étant, selon Stendhal, un fragment de ciel bleu chu sur la terre, pays des citrons d'or et du bonheur ; de surcroît, puisque l'on se trouve, en imagination, dans la patrie de l'art, cette école de la Renaissance qui incarne le plus la volupté d'exister, la variété chromatique de la beauté, c'est-à-dire « les peintres vénitiens ». Tout permet de suggérer que « cet arbre est l'image expressive d'une belle existence. »

Aux antipodes de cette exaltation vitale, La Nausée, de Sartre offre une vision mélancolique de l'Arbre – bien qu'il soit aussi question, pour lui, d'« exister ». En 1938, celui qui n'est pas encore l'existentialiste que l'on connaît, réplique aussi bien à Barrès qu'à Taine. Il se trouve devant un marronnier (qui paraît bien être un érable). « Assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui (lui) fai()t peur », il éprouve une sensation qui est en-deçà du langage, le plongeant dans un maelström de déréliction : « Les mots s'étaient évanouis et, avec eux, la signification des choses, leurs modes d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface ». Et, paradoxalement, il ajoute : « J'étais. » Tout se dissout : « La racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui : la diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre - nues, d'une effrayante et obscène nudité. (...) » « Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le coeur et tout se met à flotter. »

Sartre, pour Julien Gracq, est l'un des chefs de file de ce qu'il appelle la « littérature du Non », le Non à la vie, comme il y a une littérature qui parie sur le monde, sur ses merveilles, ses surprises, ses bonheurs, ses plaisirs, une littérature du Oui. Le marronnier du jardin public s'oppose au platane de l'esplanade des Invalides, comme le nihilisme au vitalisme, ainsi que le trou noir avalant tout, ouvrant sa gueule de néant au milieu de la sarabande scintillante des galaxies.

Une autre réaction, défi que releva Maurras, en 1903, dans la Gazette de France, fut celle d'André Gide qui, dans un recueil d'articles paru au Mercure de France peu de temps avant sous le titre « Prétextes », s'en prenait avec véhémence aux Déracinés ainsi qu'à l'auteur de l'Enquête sur la monarchie. Ce débat virulent est connu sous le nom de Querelle du peuplier.

Maurras, avait côtoyé Barrès en collaborant à La Cocarde, en 1894, et, bien que le premier fût royaliste, tandis que le second persistât dans son républicanisme, ils menaient le même combat pour le « sursaut national ».

Maurras avait posé la question : « A quel moment un peuplier, si haut qu'il s'élève, peut être contraint au déracinement ? » Gide avait fait remarquer bizarrement que le déracinement était au contraire utile à la bonne croissance du peuplier (bien que replanter un peuplier adulte fût peu recommandé, ces essences d'arbres ayant un système racinaire étendu et profond, et les racines risquant d'être endommagée. En outre - et cette conséquence convient très bien aux conclusions de Barrès-, la transplantation peut occasionner un traumatisme violent, et la mort de l'arbre. Gide ajoutait, avec plus de réalisme : « Né à Paris d'un père Uzétien et d'une mère Normande, où voulez-vous, Monsieur Barrès, que je m'enracine ? »

Arbre de Vie

Revenons à Taine. Dans la présentation qu'il fait de son totem vivant, il reprend implicitement des catégories aristotéliciennes. Le platane est de ces êtres dont la « force créatrice » tire la graine vers la lumière du jour. Sa perfection provient de la puissance devenue « acte », qu'il ait été « accomplissement » (energia), ou réalisation (entelechia). Être en « acte », c'est exister. Il est, à ce titre, modèle pour l'homme. En effet, « lui-même il est sa loi, et il l'épanouit…guide pour penser ! »

Lors du retour, Rœmerspacher « remarqu(e) la forte cheville du vieillard, puis observ(e) son mollet assez développé ; il pens(e) qu'il devait être de constitution vigoureuse, d'une solide race des Ardennes, affaibli seulement par le travail, et, pour la première fois, il lui vint à l'esprit de considérer M. Taine comme un animal ».

Le terme « animal » n'est pas péjoratif. D'une part, il s'oppose à la désincarnation kantienne, par la masse d'énergie vitale qu'il enferme. D'autre part, il connote la réalité du lieu que suppose la présence charnelle dans le monde. On rencontre là, bien entendu, le leitmotiv barrésien de la terre, celle des ancêtres, les Ardennes, pour Taine, la Lorraine, pour Barrès. L'homme enté sur son sol natal est similaire à un animal, qui renouvelle sa force vitale au contact du biotope dont il est originaire, et dont il tire toute sa richesse.

Et, comme un animal, l'homme enraciné est au service de l'espèce, du groupe, de la « nation » (au sens que ce vocable prenait au moyen-âge, mais aussi selon une acception moderne, Barrès étant aussi « régionaliste » que nationaliste). Chaque individu n'étant qu'une « feuille » frissonnante, « il serait agréable et noble, d'une noblesse et d'un agrément divins, que les feuilles comprissent leur dépendance du platane et comment sa destinée favorise et limite, produit et englobe leurs destinées particulières ».

Ainsi, comme dans le kantisme, l'individu doit se transcender, mais, contrairement à lui, ce ne sera pas en faveur d'idées universelles, mais plutôt d'une collectivité dont la légitimité tient du temps, de la longue mémoire, et du lieu où sont enterrés ses morts.

Arbre de la connaissance

Toutefois, Maurice Rœmerspacher et son ami, François Sturel, tentant nerveusement de tirer une leçon de cette rencontre, en arrivent-ils à un constat, qui les déconcerte. Taine, géant de la pensée, champion de l'étude austère, qui tient du bénédictin et du rat de bibliothèque, interprète autrement qu'eux le symbole de l'arbre vigoureux. Il présente un « tableau de la vie tout spinoziste ». Certes, la règle du devoir, selon l'Éthique, est claire : « Plus quelqu'un s'efforce pour conserver son être, plus il a de vertu; plus une chose agit, plus elle est parfaite... ». Mais toute la question vient de la définition de l'« agir ».

Le platane, selon l'interprétation qu'on lui accorde si on le considère comme mythème, peut symboliser tout aussi bien l'arbre de la connaissance, que celui de la vie. On sait que les deux arbres coexistent, dans l'Eden. Et si l'on partage l'avis des deux jeunes hommes, qui voient dans Taine un spinoziste, il faut supposer que pour le savant, il s'agit bien du premier.

Rappelons quelle est la fin de l'existence, pour Spinoza. Tout être, quel qu'il soit, n'éprouve de bonheur qu'en accédant à la perfection. Celle-ci consiste dans la conservation de soi suivant sa puissance et sa nature (essence). Plus nous agissons suivant les lois de notre puissance, plus nous sommes parfaits. De sorte que nous éprouvons de la joie.

Or, la perfection dont nous sommes capables correspond à la « réalité» de notre nature, et le « modèle de la nature humaine » est l'homme qui vit sous la conduite de la raison ou le sage. La connaissance est le propre de l'homme.

Pour Spinoza existent trois grands « genres de connaissance » : 1) la connaissance par imagination, qui est inadéquate ; 2) la connaissance par raison, qui est adéquate ; 3) la science intuitive, qui est adéquate aussi et représente le moment le plus parfait du développement cognitif de l'âme.

On trouve dans l'Ethique ces affirmations : « Qui connaît les choses par ce genre de connaissance (le troisième), il passe à la plus haute perfection humaine » (E, V, Prop. 27, Démonstration); « Plus chacun a le pouvoir de ce genre de connaissance, mieux il est conscient de lui-même, c'est-à-dire plus il est parfait et possède la béatitude » ; « Du troisième genre de connaissance naît nécessairement un Amour intellectuel de Dieu » (E, V, Prop. 32, Corollaire).

L'Amour intellectuel de Dieu apporte la béatitude, qui est la transitio la plus intense de notre puissance, la perfection adéquate à notre nature humaine.

Ainsi, par intuition, par connaissance des essences, la nature humaine se reflète-t-elle dans son « modèle » : « Plus grande est la joie dont nous sommes affectés, plus grande la perfection à laquelle nous passons et plus, en conséquence, nous participons de la nature divine »

Nous ne savons pas si Taine a joui de la deuxième connaissance (ce qui est fort probable), ou de la troisième (il n'est pas interdit de le penser). Il a lu Spinoza, il n'est pas ignorant de sa pensée profonde.

L'action vitale

Ce qu'il faut retenir, en l'occurrence, est que, pour le philosophe juif des Pays-Bas, c'est que toute connaissance prend ses racines dans la nature même, en puissance, de notre être.

Peut-être faudrait-il rappeler ce qu'a été la source du rejet nietzschéen du spinozisme, car cette réaction hostile est fort proche de la vision de la perfection que propose Sturel.

Nietzsche découvre Spinoza à Sils Maria, en juillet 1881. D'abord, pour lui, il s'agit d'une révélation lumineuse. Il en est enthousiaste. Il a l'impression de rencontrer un autre lui-même. Il écrit à Overbeck : « Sa tendance générale est la même que la mienne : faire de la connaissance le plus puissant affect».

Mais, dans Par-delà le Bien et le Mal, paru en 1886, il l'attaque violemment. Selon lui, il est de ces penseurs qui ont empoisonné la vie. Dans le deuxième livre du Zarathoustra, il compare les érudits à des araignées préparant le poison, « ils sont habiles, ils ont les doigts experts. Leurs doigts s'entendent à toutes les façons d'enfiler, de nouer et de tisser les fils, ils tricotent les bas de l'esprit. » Le but de Spinoza est de disséquer les passions, pour les éliminer. « L'amour intellectuel de Dieu« est une ruse pour détruire les instincts vitaux.

Et il lui reproche, in fine, ce qui dévalorise le kantisme aux yeux d'un Barrès: ses subtiles spéculations abstraites soumettent l'homme à l'impératif de la morale.

Sturel, qui fait remarquer que le platane pousse « contre les Invalides où repose la gloire de Napoléon », rétorque à Rœmerspacher, qui semble partager la vision de son maître à penser : « « Vivre pour penser », que s'est fixé M. Taine, suppose l'abandon de parties considérables du devoir intégral: « Être le plus possible. » » Et il ajoutera, dans le Tombeau de Napoléon : « C'est bien, (…), M. Taine t'a fait panthéiste. Tu regardes la nature comme une unité vivante ayant en elle-même son principe d'action. Moi, j'y vois un ensemble d'énergies indépendantes dont le concours produit l'harmonie universelle. »

Racardot, dans une conférence provocatrice, devant un auditoire goguenard et scandalisé, appellera l'épanchement de ces « énergies indépendantes », d'un nom qui évoque Napoléon : « césariser ». Notion qui peut aller loin. Car, commente le narrateur en suivant les pensées de Sturel : « si l'on coupe la tête à Racadot, à Mouchefrin, on anéantira des cellules très nombreuses qui ont été excitées à la vie par des idées de Sturel. Ce mot de « césariser » de qui Racadot le tient-il ? »

Ce même Racadot avait en effet poussé la logique de François Sturel jusqu'à ses limites. Le Platane de Taine, avait-il souligné ironiquement, avait tué, dans son harmonieux déploiement racinaire, deux de ses congénères, qu'on avait dû abattre. La volonté de puissance, associée à l'inévitable individualisme généré par une société « dissociée », « déracinée », aboutit au darwinisme, à cette loi qui règle les relations vitales des animaux et des végétaux, mais aussi les hommes entre eux. Le mot n'est pas employé, mais l'idée s'impose. En l'absence d'harmonie supérieure subsumant les éléments dont la nature peut s'épanouir et se réaliser dans la télos singulier de chacun, le seul équilibre concevable, mais branlant et temporaire, toujours en voie de dislocation, est la lutte de tous contre tous, le struggle for life, ou la volonté de puissance s'essayant sur la résistance qui l'accroît, ou la diminue, voire la détruit.

Dans cet ordre des choses, la volonté de puissance la plus efficace est celle qui s'impose au vide.

Barrès, pour nous

Tentons, en récapitulant les notions agitées par Barrès, de prendre quelque distance – celle de l'histoire du siècle dernier – pour les jauger.

Sans conteste, les deux seuls personnages qui « réussissent » sont Bouteiller et son acolyte, l'un de ses anciens élèves, Suret-Lefort. Le nouveau député de la République conclue le roman par une boutade, faisant remarquer au second qu'il est manifestement « affranchi » de son accent, « de toute intonation, et, plus généralement, de toute particularité lorraine ». Ces parvenus ont, par des combinaisons nauséabondes et des trafics d'influence, dont le futur scandale de Panama se devine en arrière-plan, conquis une circonscription électorale. Ce n'est pas un hasard si le vainqueur final est un kantien, qui, selon Péguy, aurait les mains propres, sans avoir de mains. Toutefois, les deux compères ont bien des mains, les leurs, qui ne sont pas propres, et celles des électeurs en leurs poches. Dans le royaume des idées creuses et des corps exsangues, ce sont les vampires de la pensée qui l'emportent. Barrès, qui s'est frotté, parfois avec succès, aux élections, sait de quoi il est question : «La vie est une brutale. Nul n'est contraint de se donner à la politique active, mais celui qui s'en mêle ne crée pas les circonstances ; on n'atteint un but qu'en subissant les conditions du terrain à parcourir. » Même si ce « terrain s'avère marécageux, ou ressemble à un cloaque.

Toujours est-il que nos sept héros, sept Rastignac lorrains à l'assaut de la capitale, comme les Sept contre Thèbes, ont lamentablement échoué. Même Sturel a perdu sa « promise » ! Lui-même, si avide d'action, n'a, par snobisme bourgeois, pas su, ou pu, sauver son ancienne maîtresse des griffes de ses assassins. Pire : il va pousser le sophisme jusqu'à les excuser. Car la force des choses veut que l'énergie (et il en faut pour commettre un crime, même contre une belle femme sans défense) déployée, agissante, soit viciée, dévoyée par le déracinement. Ragadot et Mouchefrin, en quittant la terre de leurs ancêtres, sont tombés dans l'erreur, qui est le vice. Et alors, la société, dans sa marche, expulse les tarés, les êtres inadéquats. Quant à Mme Astiné Aravian, cette exquise, intelligente, raffinée et voluptueuse Orientale, ce n'est qu'une malheureuse victime de l'histoire, dont le destin, nous suggère le narrateur, une espèce de hérisson écrasé par la roue d'une voiture, fatalement destinée, de toute façon, à se faire assassiner, puisque c'est un sort tout à fait naturel là-bas, dans le Caucase.

Il est assuré que, hormis Ragadot, guillotiné, Mouchefrin, écrasé de misère, tous deux issus de la plèbe, des Lorrains, certes, mais presque des gueux, sont les deux seuls, au fond, à avoir « agi » (d'autant plus que Ragadot a sacrifié ses économies pour créer un journal au titre grotesque, La vraie République, dans lequel se sont exprimés ses amis, qui n'ont mis en jeu que leur plume). Ses « amis » vont en effet s'insérer dans une société fin de siècle, dont l'image est étonnamment moderne, comme si c'était la nôtre qui était contée, avec ses médiocrités, ses vilenies, ses laideurs.

Pour autant, Barrès, l'un de nos auteurs les plus intelligents, a vu clair, souvent, et on se demande comment il a pu se livrer à certains emballements illusoires. Son patriotisme lui donnera un rôle de chantre du carnage durant la Grande Boucherie patriotique de 14-18. L' »action » virera au cauchemar collectif. La nation ne s'en est jamais vraiment relevée. Il y a un Juin 40 à l'envers, dans le massacre de Verdun, mais l'un ne peu pas se concevoir sans l'autre. Sa lucidité, puisqu'elle existe, s'exerce, du moins, à l'échelle du roman, au sujet des possibilités d'action telles que de jeunes gens échauffés peuvent en rêver après avoir lu les pages glorieuses de la France : « Quelque chose d'imaginaire, comme la figure de Napoléon en 1884, ne peut pas fournir à des unités juxtaposées la faculté d'agir ensemble. Bonne pour donner du ressort à certains individus, cette grande légende ne peut donner de la consistance à leur groupe, ni leur inspirer des résolutions. Où les sept bacheliers peuvent-ils se diriger, pour quels objets se dépenser, à quelle union s'agréger ? »

Pour nous, qui avons connu un siècle de bouleversements atroces, de grands remuements de peuples, des monceaux de cadavres, et le manège tournant des idées qui s'enfuyaient aussi vite qu'elle s'étaient imposées, nous prenons les grandes aspirations héroïques avec circonspection.

La situation de la France, de l'Occident, s'est aggravée depuis la « Belle époque ». C'est le même vertige, devant l'abîme, mais ce dernier s'est encore plus creuser, laissant présager des éruptions meurtrières sans commune mesure avec ce que l'Europe a subi. Après la Grande Guerre, nous avons versé dans une société de masse, la grande industrie et la technique ont mécanisé la vie et les hommes, les moyens de pulvérisation de la vie se sont accrus de façon démentielle, les patries charnelles se sont volatilisées (seuls 5 à 10 % des Français, désormais, se font inhumer dans la terre qui les a vu naître, quand ils ne se font pas incinérer – et le nombre de pratiquants catholiques est encore plus bas), les capacités critiques se sont effondrées, le nihilisme s'est imposé comme horizon existentiel. Si les questions posées par Barrès persistent encore comme hantise, elles ne portent plus de réponses. Peut-être au fond celle, spinoziste, qui concerne la « troisième connaissance », est-elle encore persistante, car, au fond, éternelle. Tant qu'il y aura des hommes, mais rien n'est moins sûr.