Dans l'histoire de l'évolution humaine

Par Peter Turchin − Le 5 juillet 2025 − Source Cliodynamica

Joyeux 4 juillet ! Le billet d'aujourd'hui sera optimiste, pour changer. Soit dit en passant, comme mes recherches sur l'effondrement des sociétés et des États ont fait l'objet d'une large couverture médiatique, je suis devenu une sorte de « professeur Doom ». Il s'agit certes d'une « grande question ». Mais une question encore plus importante sur laquelle je travaille est de savoir pourquoi la grande majorité des êtres humains vivent aujourd'hui dans des sociétés complexes à grande échelle organisées en États. Et en fait, la plupart du temps, les États modernes fonctionnent raisonnablement bien, et certains, comme le Danemark ou l'Autriche, sont même des endroits très agréables à vivre, comme je peux en témoigner par expérience. Il est important de comprendre l'évolution sociale à long terme vers des sociétés à grande échelle, notamment parce que cela peut nous aider à sortir de la crise actuelle sans trop d'effusions de sang.

Mon sujet d'aujourd'hui, la création de la paix, peut sembler inapproprié, étant donné qu'il y a tant de guerres qui font rage dans différentes parties du monde. En fait, l'optimisme qui régnait dans certains cercles au début des années 2000, selon lequel les guerres étaient terminées et la paix allait s'installer partout, était déplacé.

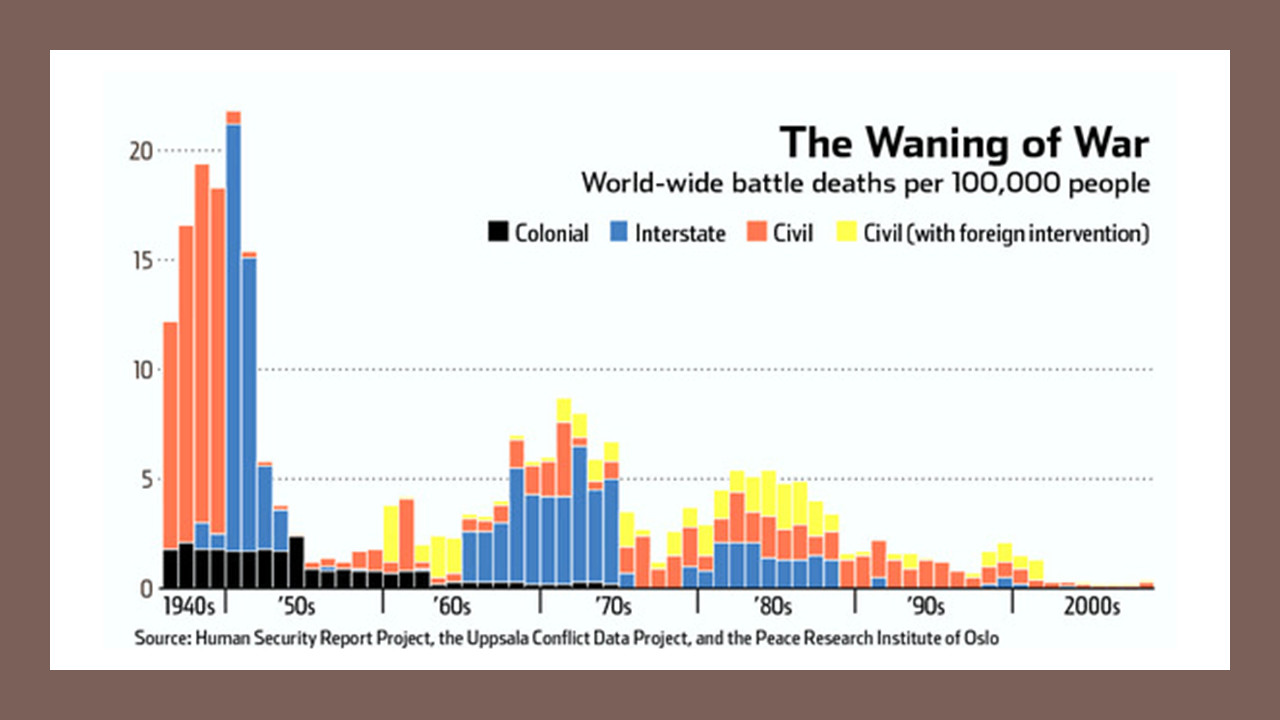

Le projet Human Security Report, dont un rapport majeur a été publié en 2005, est à l'origine de la thèse du déclin de la guerre. Steven Pinker, dans The Better Angels, a joué un rôle majeur dans la popularisation de cette thèse. Voici un exemple typique des données utilisées pour étayer cette idée :

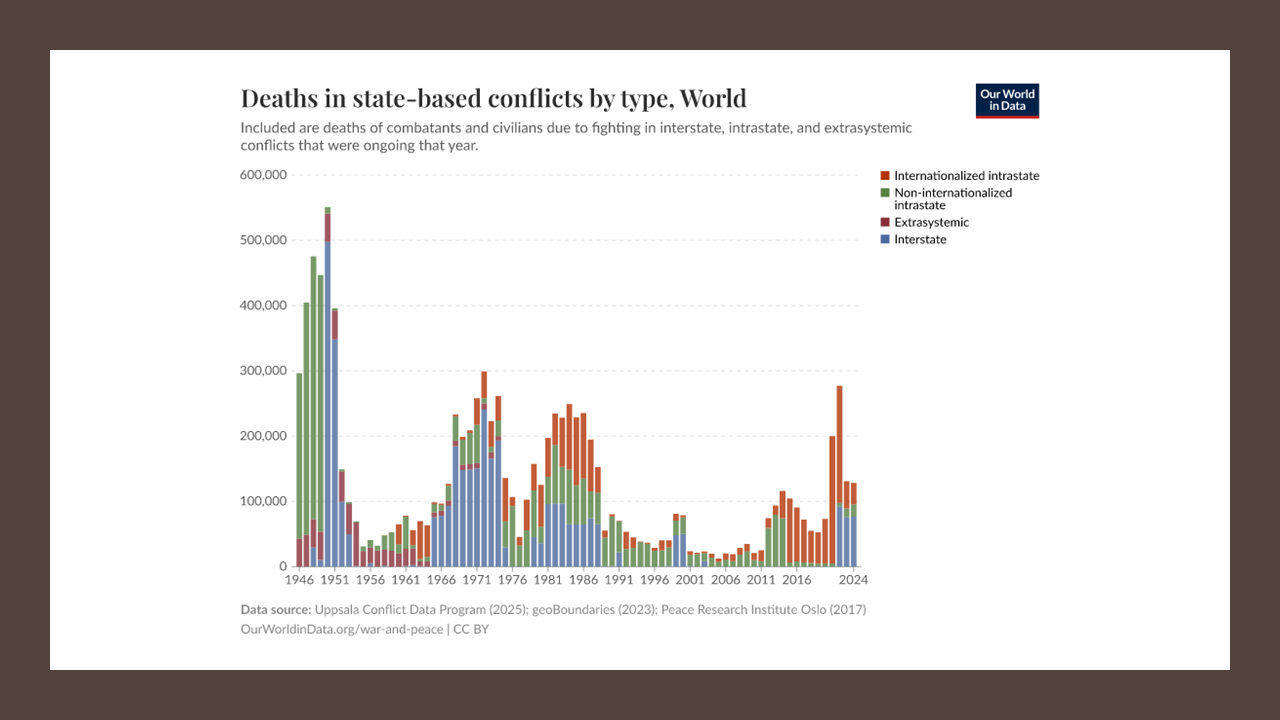

Malheureusement pour les partisans de cette thèse, les événements postérieurs à 2010 ont complètement inversé le déclin des guerres observé avant cette date. Le dernier rapport du Programme de données sur les conflits d'Uppsala fait état d'une forte augmentation des conflits et des guerres. Voici le graphique tiré de Our World in Data (incidemment, si je me souviens bien, Max Roser, le fondateur de l'OWID, était l'un des promoteurs les plus enthousiastes de l'idée du déclin de la guerre vers 2010).

Ainsi, la trajectoire de la guerre n'est pas linéaire et dépend davantage des forces structurelles et des cycles que beaucoup ne l'avaient espéré. Il est clair qu'à court et moyen terme (quelques années, peut-être une décennie ou deux), nous devrons survivre à des conflits intra-étatiques et interétatiques.

Mais prenons une perspective à long terme. Que savons-nous de l'évolution de la violence dans l'histoire de l'humanité, à l'échelle de milliers d'années ?

Il s'agit d'un sujet extrêmement controversé, qui oppose principalement deux positions extrêmes. La première est le mythe rousseauiste du « bon sauvage » épris de paix. Même lorsque ces « sauvages » se battaient, leurs guerres étaient en quelque sorte considérées comme non mortelles et sans gravité, voire comiques (selon la notion eurocentrique de « guerre primitive »). Je démolis ce mythe dans Ultrasociety (chapitre 6, qui s'inspire largement de l'ouvrage révolutionnaire de Lawrence Keeley publié en 1997, War Before Civilization).

À l'opposé, on trouve l'idée que le passé lointain de l'humanité était une « guerre de tous contre tous » hobbesienne sans merci. Cette position est défendue par Steven Pinker dans The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, où il écrit (au chapitre 1) : « Si le passé est un pays étranger, c'est un pays d'une violence choquante. Il est facile d'oublier à quel point la vie était dangereuse autrefois, à quel point la brutalité était profondément ancrée dans le tissu même de nos vies. » La thèse de Pinker a également fait l'objet de nombreuses critiques de la part d'anthropologues universitaires.

Mon point de vue, développé en détail dans Ultrasociety, peut être résumé brièvement comme suit. Les taux de violence mortelle, tant au sein des groupes qu'entre eux, étaient généralement faibles pendant le Pléistocène (époque géologique précédant l'Holocène, il y a 2,58 millions à 11 700 ans, caractérisée par une série de périodes glaciaires se succédant à une fréquence approximative de 40 000 à 100 000 ans). La principale raison était la faible densité humaine sur Terre. Ainsi, une estimation récente suggère que la population humaine totale en Europe occidentale et centrale pendant l'Aurignacien (il y a 42 000 à 33 000 ans) était comprise entre 800 et 3 300 individus (voir Dynamique démographique et organisation socio-spatiale de l'Aurignacien). Ce niveau de population est de six ordres de grandeur (soit un millionième) inférieur à la population actuelle. Avec une densité de population aussi faible, le risque de conflits violents est très faible, et les individus d'autres groupes sont davantage considérés comme des partenaires potentiels que comme des concurrents potentiels. De plus, nous savons que la plupart des êtres humains sont réfractaires à la violence et qu'il faut un entraînement et une expérience du combat pour les transformer en tueurs. La petite proportion d'individus intrinsèquement capables de violence meurtrière (par exemple, les sociopathes) était contrôlée par des mécanismes internes au groupe.

Avant d'aborder les développements de l'Holocène (l'époque géologique actuelle), il convient d'introduire une distinction entre « paix positive » et « paix négative », établie par Johan Galtung dans un article de 1969. La paix positive est la situation dans laquelle la violence est activement réprimée par des organisations fortes et efficaces qui imposent la paix. La paix négative est simplement l'absence de guerre. Comme il n'existait pas, à notre connaissance, d'organisations suprapolitiques au Pléistocène, les conditions de violence intergroupe relativement faible peuvent être qualifiées de paix négative. Cette paix était fragile et, lorsque les populations humaines ont commencé à augmenter en raison de la stabilité climatique de l'Holocène, les conflits inévitables ont déclenché une spirale de vengeance et de contre-vengeance. En l'absence d'organisations de paix positive, la logique de survie des groupes exigeait qu'ils deviennent belliqueux, car ceux qui refusaient de se battre étaient éliminés. Une fois la guerre déclenchée, elle s'est propagée malgré les inclinations pacifiques de la plupart des gens. Notez que cet argument n'implique pas que la violence ait été maintenue à un niveau uniformément élevé ; le modèle dynamique attendu est plutôt celui de cycles d'expansion et de récession (voir La guerre est-elle responsable de la chute des sociétés à petite échelle ?).

Ce qui s'est passé ensuite, c'est que « 10 000 ans de guerre ont fait des humains les plus grands coopérateurs de la Terre », comme le dit le sous-titre de Ultrasociety. Paradoxalement, la propagation et l'intensification des guerres pendant la première moitié de l'Holocène ont créé les conditions nécessaires à l'évolution d'institutions de paix positive pendant la seconde moitié. Le principal facteur causal a été l'expansion des échelles sociales sur lesquelles les humains coopèrent. Cela résulte de plusieurs tendances. Premièrement, l'échelle des entités politiques et des organisations suprapolitiques (par exemple, les alliances, les ligues et les unions personnelles) a augmenté de plusieurs ordres de grandeur. Deuxièmement, à mesure que les États ont accumulé des institutions, leurs organisations chargées de faire respecter la paix (le système judiciaire et la police) sont devenues plus efficaces. Troisièmement, les États sont devenus plus réactifs aux besoins des citoyens et ont progressivement évolué, passant du simple rôle de moteurs de la survie collective à celui d'acteurs générateurs d'un bien-être à grande échelle (la réduction des inégalités structurelles a joué un rôle important dans cette tendance). Quatrièmement, les normes sociales réprimant la violence interpersonnelle et favorisant la coopération se sont répandues dans le cadre du « processus de civilisation » (cette idée est due à Norbert Elias).

Cette théorie de l'« ultrasociété » prédit un schéma complexe et dynamique des tendances de la violence au cours de l'Holocène. Définissons le « taux de violence » comme la probabilité d'une mort violente résultant de tous types de conflits entre les personnes : violence interpersonnelle (homicide), guerres intra-étatiques (émeutes, insurrections et guerres civiles) et guerres interétatiques. Les taux de violence étaient faibles au début de l'Holocène, puis ont augmenté au milieu de l'Holocène, déclenchant la formation de sociétés à plus grande échelle organisées en États. Par la suite, les taux de violence ont connu une série de pics et de creux.

Les creux ont eu lieu lorsque les États étaient forts, réprimant les guerres internes et les homicides tout en repoussant les attaques d'ennemis extérieurs. Les pics se sont produits lorsque les États ont connu des périodes de désintégration. Un autre mécanisme pouvant entraîner des pics de violence est une révolution militaire qui intensifit les guerres. Cependant, l'ampleur des pics a progressivement diminué à partir du milieu de l'Holocène. Cela résultait de l'accumulation d'institutions de paix positive et, surtout, de l'augmentation de la taille sociale des entités politiques et des organisations suprapolitiques. Même si les entités politiques se livraient à des guerres de plus en plus intenses contre d'autres entités politiques, l'effet de ces guerres sur les taux de violence était compensé par la taille plus importante de ces organisations politiques et leur tendance à limiter les guerres aux régions périphériques, c'est-à-dire aux frontières. Pour toute forme géométrique, plus la surface augmente, plus le rapport entre le périmètre et la surface diminue. Étant donné que les guerres extérieures sont approximativement proportionnelles au périmètre, tandis que la population totale est proportionnelle à la surface, ce principe implique que les taux globaux de violence due aux guerres extérieures diminuent avec la taille des entités politiques. En termes simples, en déplaçant leurs opérations militaires vers les frontières, les grands empires protègent une plus grande partie de leur population de la guerre.

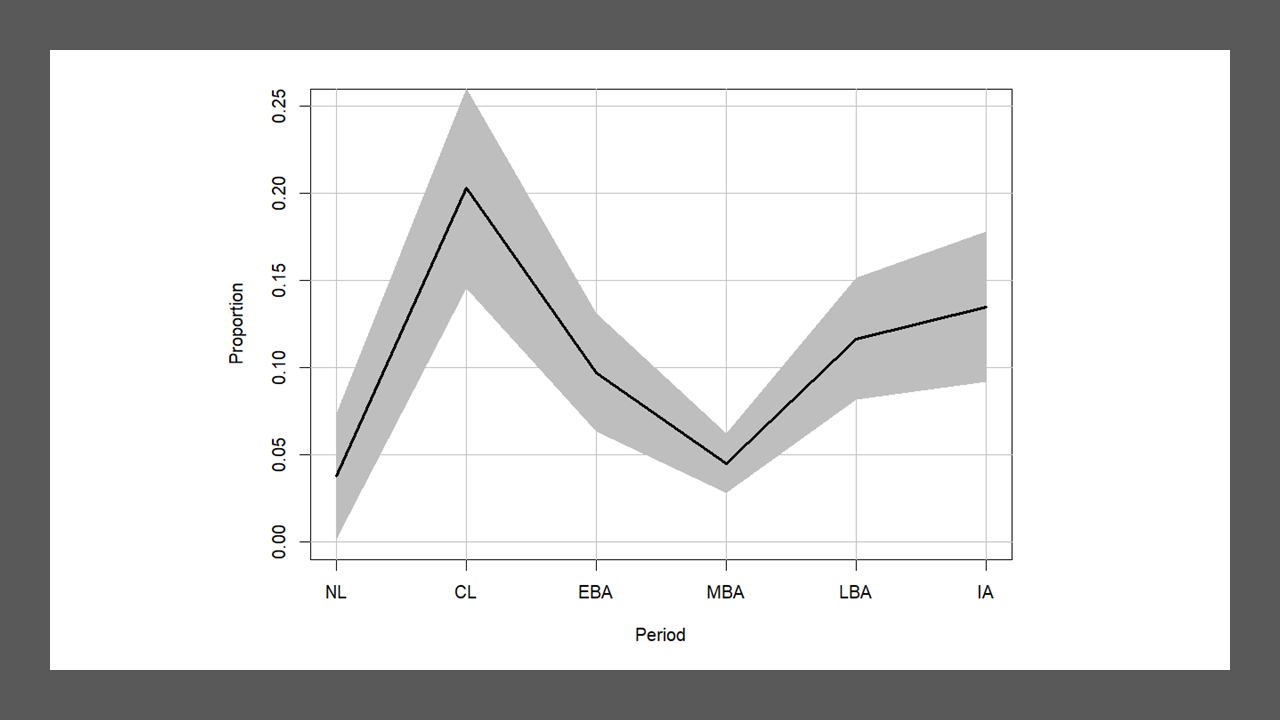

Que nous apprennent les données sur cette prédiction théorique ? Jusqu'à récemment, les chercheurs devaient s'appuyer sur un ensemble hétérogène d'études empiriques réparties sur différentes régions géographiques et différentes périodes. Plus récemment, nous avons commencé à disposer de données collectées de manière systématique sur une région particulière et sur une longue période. Citons par exemple l'étude réalisée en 2023 par Jörg Baten et ses collègues, qui ont systématiquement examiné les traces de traumatismes violents sur 3 500 squelettes exhumés dans le Moyen-Orient antique (entre 12 000 et 400 avant notre ère). La tendance dynamique qui se dégage de ces données corrobore la théorie exposée ci-dessus (voir le graphique).

Tendances des traumatismes violents dans le Moyen-Orient antique (qui comprend les pays modernes que sont la Turquie, l'Irak, l'Iran, la Syrie, le Liban, Israël et la Jordanie). Sur l'axe des y : proportion de squelettes présentant des blessures liées à la violence (moyenne ± SE). Les périodes (toutes en avant J.-C.) sont les suivantes : NL : Néolithique (12 000-4500) ; CL : chalcolithique (4500-3300) ; EBA : début de l'âge du bronze (3300-2000) ; MBA : âge du bronze moyen (2000-1550) ; LBA : fin de l'âge du bronze (1550-1200) ; et IA : âge du fer (1200-400). Source.

On observe notamment un niveau de violence très faible pendant la première moitié de l'Holocène, suivi d'une forte augmentation au milieu de l'Holocène (Chalcolithique, 4500-3300 avant notre ère). Les empires de l'âge du bronze ont ramené la violence aux niveaux du début de l'Holocène. Cependant, l'effondrement des empires à la fin de l'âge du bronze et, surtout, la révolution militaire de l'âge du fer ont entraîné un retour de la violence, mais pas au même niveau que lors du premier pic.

Cette théorie (étayée par des données empiriques) implique que la flambée de violence actuelle prendra fin, « cela aussi passera ».

Peter Turchin

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone