Par Thomas Fazi, le 2 décembre 2025

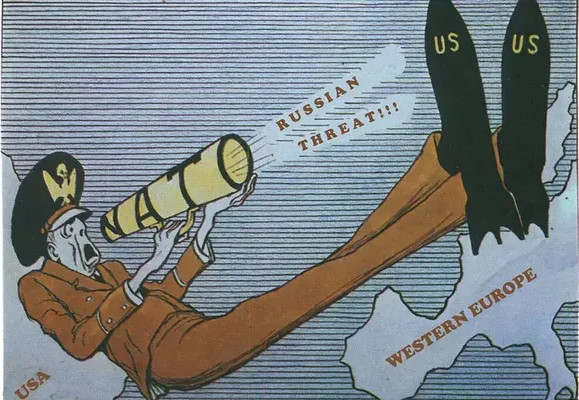

La confrontation actuelle entre l'OTAN et la Russie n'est que le dernier chapitre d'une campagne centenaire menée par l'Occident pour affaiblir, isoler et contenir la Russie.

La guerre centenaire de l'Occident contre la Russie - Part. 1 La guerre centenaire de l'Occident contre la Russie - Part. 2

Après la guerre froide, Washington a vu une occasion de résoudre une fois pour toutes le "problème russe"

La fin de la guerre froide a offert une occasion historique de réunifier l'Europe et de mettre fin à la "guerre civile européenne" qui ravageait le continent depuis 1914, pour rechercher une paix durable avec la Russie, grâce à une démilitarisation collective et au renforcement des liens économiques, politiques et culturels entre l'Europe et la Russie.

En 1989, à la chute du mur de Berlin, les dirigeants et la société russes ont clairement exprimé leur désir de faire à nouveau partie de l'Europe. Cette aspiration, incarnée par la vision de Mikhaïl Gorbatchev d'une "maison européenne commune", a été largement partagée. Cette idée s'inspirait des accords d'Helsinki de 1975, un accord historique signé par 35 États pour améliorer les relations entre l'Est et l'Ouest. À cette fin, les dirigeants soviétiques ont fait preuve d'une extraordinaire volonté de coopération, notamment en retirant leurs troupes non seulement d'Allemagne de l'Est, mais aussi de toute la sphère d'influence soviétique en Europe de l'Est. Jamais auparavant une grande puissance n'avait renoncé à autant, aussi rapidement, pour la seule promesse de la paix et d'un partenariat avec l'Occident, et en particulier avec l'Allemagne.

Pourtant, cet esprit d'ouverture n'a pas été partagée par les dirigeants occidentaux. La France et la Grande-Bretagne se sont d'abord opposées à la réunification, et les États-Unis n'ont fini par l'accepter qu'à condition que l'Allemagne reste membre de l'OTAN et continue d'accueillir des troupes et des armes nucléaires américaines. Finalement, c'est l'Union soviétique qui a ouvert la voie à la réunification en acceptant ces conditions et en démantelant unilatéralement sa présence militaire. En échange, les dirigeants occidentaux ont donné de nombreuses et solennelles assurances verbales et écrites aux dirigeants soviétiques que l'OTAN ne s'étendrait pas "d'un pouce vers l'est" au-delà de l'Allemagne réunifiée, promesses toutefois rapidement trahies par les dirigeants occidentaux.

À peine deux ans plus tard, l'espoir d'une véritable réconciliation a refait surface. En décembre 1991, avec la démission de Gorbatchev, l'Union soviétique fut officiellement dissoute et la Fédération de Russie reconnue comme son successeur légal. Six semaines plus tard, en février 1992, est née l'Union européenne. Le moment semblait alors propice à un nouveau départ, une chance d'intégrer la Russie post-soviétique à un ordre européen pacifique et coopératif. La Russie, ayant abandonné le socialisme pour adopter l'économie de marché, a clairement exprimé son désir de s'intégrer à l'Occident. Comme le souligne Hauke Ritz [voir la deuxième partie] :

"Si les deux puissances avaient emprunté cette voie, les États-Unis et la Russie auraient pu s'unir sur le sol européen. La fin de la guerre froide n'aurait pas été considérée comme le triomphe d'un camp sur l'autre, mais bien comme une réconciliation et une unification. Les séquelles de la guerre froide et des deux guerres mondiales auraient enfin pu se résorber, permettant à l'Europe d'atteindre une souveraineté véritable au sein d'un ordre tripartite. L'ancien statut de vassal du continent vis-à-vis des États-Unis et de l'URSS aurait pu faire place à un partenariat, avec pour perspective une civilisation fondée sur trois puissances souveraines - les États-Unis, l'Europe de l'UE et la Russie - aux racines culturelles et intellectuelles communes. Une telle identité historique commune aurait assuré des relations de pouvoir plus harmonieuses et plus stables".

Mais cette voie fut écartée. C'est au contraire l'option inverse qui a été privilégiée. Au lieu de construire une nouvelle architecture de sécurité fondée sur le partenariat, les États-Unis et leurs "alliés" ont choisi de maintenir, voire d'approfondir, leurs relations antagonistes avec la Russie - une politique qui, ces dernières années, a atteint des seuils dangereux, souvent au détriment des intérêts économiques, géopolitiques et sécuritaires de l'Occident lui-même. Pourquoi ?

Les motivations géopolitiques sous-jacentes à l'opposition persistante des États-Unis à la Russie, même à l'ère post-guerre froide

Comme toujours, la géopolitique est un facteur majeur. Lorsque le mur de Berlin est tombé en 1989, puis que l'Union soviétique a disparu deux ans plus tard, Washington s'est aussitôt empressé de saisir l'occasion unique d'étendre son influence à l'échelle mondiale. La notion de "monde unipolaire", c'est-à-dire d'un monde dominé par les États-Unis, a rapidement émergé. Pendant la guerre froide, le système international était bipolaire, contraignant les superpuissances à négocier un équilibre des pouvoirs. Cependant, au début des années 1990, une nouvelle vision a émergé dans l'imaginaire stratégique américain : le monde post-guerre froide devait être unipolaire, dirigé exclusivement par les États-Unis, quitte à ce que cet ordre soit imposé par la force, voire au prix d'une guerre.

Les États-Unis se sont empressés d'agir. Le "nouvel ordre mondial" proclamé par George H. W. Bush a symboliquement été inauguré par l'attaque américaine contre l'Irak en 1991, puis par l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie quelques années plus tard. Les principaux instigateurs de cette intervention, Bill Clinton, Tony Blair et Jacques Chirac, n'ont pas caché leur intention de mettre fin à la souveraineté nationale en tant que principe organisateur des relations internationales, pour la remplacer par une doctrine universaliste et supranationale des "droits de l'homme". Ils cherchaient en effet à renverser le système international d'après-guerre pour le remplacer par un système mondialiste. Cette ambition a été ouvertement soutenue par Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, qui, dans un discours prononcé en 1992 à Chatham House, a décrit l'Union européenne comme un modèle pour la création de ce nouvel ordre mondial.

La même année, un document stratégique du Pentagone, rédigé par le sous-secrétaire à la Défense Paul Wolfowitz, officialisait l'objectif stratégique américain de suprématie mondiale. Il y affirmait que les États-Unis devaient veiller à ce qu'"aucune superpuissance rivale ne puisse émerger" en Europe occidentale, en Asie ou dans l'ancienne sphère d'influence soviétique, et que les concurrents potentiels soient dissuadés ne serait-ce que d'aspirer à jouer un rôle régional ou mondial plus conséquent.

La Russie constituait le plus grand défi à ce projet. Malgré son effondrement économique et sa désintégration sociétale au début des années 1990, la Russie demeurait la seule puissance nucléaire susceptible de rivaliser avec les États-Unis, entravant ainsi l'hégémonie mondiale - en particulier nucléaire - requise par l'unipolarité.

De plus, la Russie conservait une conscience géopolitique gênante pour Washington. Même dépouillée de son empire, le poids diplomatique et la vision du monde de Moscou posaient problème : elle était encore en mesure d'influencer l'Europe.

"Les États-Unis craignaient avant tout que la Russie n'exporte sa vision géopolitique à ses anciens alliés européens, encourageant Berlin et Paris à agir de manière plus indépendante et à envisager les relations internationales en termes de rapports de force", écrit Ritz.

D'où l'intérêt constant de Washington à affaiblir la Russie tout en la tenant à l'écart de l'Allemagne et de la France. La formule d'après-guerre inventée par le premier secrétaire général de l'OTAN, Lord Hastings Ismay - "Maintenir les Américains, tenir les Russes à l'écart et garder les Allemands sous contrôle" - demeurait plus pertinente que jamais, même dans la nouvelle ère post-guerre froide.

La Russie était également confrontée au même "problème" géostratégique : une immense puissance continentale située au cœur de l'Eurasie, dotée d'un vaste territoire et de ressources en abondance. Comme l'a fait valoir Zbigniew Brzezinski dans son livre The Grand Chessboard publié en 1997, l'Eurasie restait la clé du pouvoir mondial, et la stratégie américaine cherchait à garantir qu'aucune puissance rivale, surtout la Russie, ne puisse dominer la région. Brzezinski a incité les États-Unis à

"prévenir la collusion, maintenir la dépendance sécuritaire des vassaux, garantir la docilité et la loyauté des tributaires, et éviter l'union des barbares".

En d'autres termes, selon George Friedman, de Stratfor (une organisation connue sous le nom de "CIA de l'ombre"), l'objectif des États-Unis consistait à

"maintenir la division de l'Eurasie entre autant de puissances mutuellement hostiles que possible".

Enfin, la Russie disposait d'immenses ressources naturelles, sans égal dans le monde. Elle était donc précieuse sur le plan économique, mais dangereuse sur le plan géopolitique : sa richesse en ressources pouvait non seulement alimenter son propre essor, mais aussi celui d'autres concurrents potentiels, notamment la Chine. La stratégie américaine des années 1990 et 2000 a donc consisté à contrôler les régions d'extraction des ressources, les routes commerciales et les industries clés, puis à les intégrer au système financier occidental. En ce sens, les politiques de privatisation massive imposées à la Russie pendant cette période n'étaient pas seulement des réformes économiques, mais aussi des mécanismes permettant de transférer la richesse du pays aux entreprises occidentales.

Pour toutes ces raisons, les États-Unis, dans leur quête d'une hégémonie mondiale incontestée, ont jugé essentiel de s'assurer de la faiblesse et de l'isolement de la Russie, et d'empêcher tout rapprochement géoéconomique entre l'Europe et la Russie.

L'OTAN et l'UE, outils privilégiés de déstabilisation et de marginalisation de la Russie - et la réponse de Poutine

Cette stratégie devait être mise en œuvre non pas par une confrontation directe - impossible compte tenu de l'arsenal nucléaire russe -, mais via une combinaison d'expansion de l'UE et de l'OTAN vers l'est, d'encerclement militaire, de déstabilisation interne par le biais d'une "thérapie de choc" imposée par l'Occident et d'une guerre de l'information sophistiquée. À Washington, on estimait généralement que la Russie post-soviétique avait définitivement perdu son statut de grande puissance et qu'elle finirait par se désintégrer d'elle-même, grâce à quelques "coups de pouce" stratégiques dans la bonne direction.

Cette approche impliquait de saper le projet d'une architecture de sécurité européenne inclusive, incarné par l'OSCE et la Charte de Paris, que les dirigeants européens et russes avaient commencé à développer au début des années 1990. Elle signifiait également que l'OTAN, plutôt que d'être démantelée après la disparition de son adversaire initial, allait perdurer, voire s'étendre. En ce sens, l'élargissement de l'OTAN ne doit pas être considéré comme un simple acte d'arrogance occidentale, mais comme une politique délibérée visant à contenir la puissance russe.

La première étape décisive a été franchie en 1999, lorsque l'Alliance a officiellement admis la Hongrie, la République tchèque et surtout la Pologne, un pays qui entretient des relations antagonistes avec la Russie depuis toujours. Bien que cet élargissement ne viole aucun traité, il a ouvertement trahi les assurances données par l'Occident à Moscou à la fin de la guerre froide. L'élargissement de l'OTAN visait également à renforcer le contrôle des États-Unis sur l'Union européenne. En effet, l'élargissement de l'UE à l'Est était subordonné à une adhésion préalable à l'OTAN, alignant ainsi les structures politiques et sécuritaires du continent sous la direction américaine. Comme le souligne Ritz,

"les Européens étaient tombés dans le piège transatlantique".

Toute initiative en faveur d'une politique étrangère européenne indépendante serait dès lors bloquée par la Pologne, les États baltes et d'autres pays d'Europe de l'Est, comme la République tchèque et la Roumanie. Par conséquent, le seul moyen pour l'UE d'établir un consensus en matière de politique étrangère passait désormais par un accord avec les États-Unis. Cela signifiait renoncer à la promesse d'une Europe pacifique et souveraine, et accepter le rôle de base avancée de l'Amérique en Eurasie, signifiant concrètement que l'UE serait à l'avenir l'instrument de la déstabilisation de la Russie.

L'ancien conseiller américain à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski, a expliqué ouvertement que l'élargissement de l'OTAN n'était pas une fin en soi, mais un moyen de maintenir la domination américaine :

"L'Europe représente la tête de pont géopolitique essentielle des États-Unis en Eurasie. L'OTAN a assuré l'ancrage de l'influence politique et de la puissance militaire américaines sur le continent eurasien".

Les conséquences de ce choix se sont matérialisées en 1999, lorsque l'OTAN a attaqué la Yougoslavie, le dernier État à orientation socialiste d'Europe, non aligné sur le plan militaire, non intégré aux structures occidentales et historiquement proche de la Russie. Pour Washington, Londres et Bruxelles, cette indépendance représentait un anachronisme dans l'ordre émergent de l'Europe de l'après-guerre froide sous domination américaine. La Russie considérait depuis longtemps les Balkans, et plus particulièrement la Serbie, comme faisant partie de sa sphère d'influence historique et culturelle, en raison de leur identité orthodoxe et slave commune, ainsi que de leur opposition mutuelle à la domination impériale occidentale. Même dans les années 1990, alors que le pays souffrait de ses faiblesses sous Boris Eltsine, Moscou s'est opposée à l'intervention croissante de l'OTAN dans les Balkans.

D'un point de vue stratégique, l'attaque contre la Yougoslavie s'inscrivait dans le cadre d'un plan plus vaste des États-Unis et de l'Occident d'accroître leur contrôle militaire sur le continent européen après l'effondrement de l'Union soviétique. Elle a clairement illustré le "nouvel ordre mondial" prôné par les États-Unis, qui entendaient remplacer l'autorité du Conseil de sécurité des Nations unies par un "ordre international fondé sur des règles" dirigé par les États-Unis et l'OTAN. Dans la pratique, cet "ordre" s'apparentait davantage à un système régi non pas par des normes universelles, mais par des règles que Washington pouvait réécrire à sa guise. En ce sens, le bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN en 1999, sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, a fait figure de démonstration géopolitique : l'OTAN a pu bombarder illégalement un État européen souverain sans que la Russie ne s'y oppose, ni en subir les conséquences.

Cette agression a radicalisé la perception du monde occidental par la Russie et a directement influencé la doctrine de politique étrangère de Vladimir Poutine, arrivé au pouvoir à la fin de l'année 1999. Poutine a notamment cité l'intervention en Yougoslavie comme preuve de la duplicité de l'Occident et de la nécessité pour la Russie de se réarmer et de renforcer son influence.

Dans une perspective plus large, l'intervention de 1999 s'inscrit dans un schéma historique plus global concrétisé par les manœuvres de l'Occident pour limiter l'influence de la Russie (et de ses alliés ou sympathisants) sur l'Europe centrale et du Sud-Est. Ainsi, 1999 n'était pas tant une erreur de parcours que la poursuite d'une stratégie occidentale vieille de plusieurs siècles : exclure la Russie des structures de pouvoir européennes. En conséquence, la Yougoslavie a été pulvérisée, les Balkans ont été absorbés dans l'orbite occidentale et la Russie reléguée aux oubliettes de la politique européenne - une humiliation qui allait influencer profondément sa politique étrangère ultérieure.

Les interventions unilatérales des États-Unis au début des années 2000, en Irak et en Afghanistan notamment, ainsi que leur retrait du traité sur les missiles antibalistiques (ABM), le déploiement d'un bouclier antimissile à la frontière occidentale de la Russie (conférant à Washington une capacité de première frappe potentielle et donc une domination en matière d'escalade), et la poursuite de l'expansion de l'OTAN, ont radicalisé la vision de la Russie à l'égard de l'Occident.

Parallèlement, Washington a élaboré une stratégie pour orchestrer des "révolutions de couleur" dans l'espace post-soviétique, notamment en Géorgie (2003), en Ukraine (2004, devenue par la suite l'épicentre des efforts de déstabilisation des États-Unis) et au Kirghizistan (2005), qualifiant ces opérations de changement de régime de "révolutions démocratiques". Ces opérations ont été menées par des ONG financées par le gouvernement, telles que le National Endowment for Democracy (NED), Freedom House et l'USAID, qui employaient souvent des agents des services de renseignement américains.

Ces tentatives de déstabilisation, d'affaiblissement et de confinement de la Russie se sont cependant retournées contre leurs auteurs. Sous Poutine, la Russie, apparemment au bord de l'effondrement interne à la fin des années 1990 et désireuse de s'intégrer à la communauté occidentale au début des années 2000, a connu un redressement remarquable. Elle s'est de nouveau affirmée comme une puissance militaire et géopolitique, sinon encore économique, et a adopté une posture de plus en plus critique à l'égard de l'Occident. Cette évolution résultait clairement de la politique anti-russe systématique de l'Occident, mais elle témoignait également de l'indépendance intellectuelle et de cet esprit d'indépendance civilisationnelle qui caractérisent la Russie depuis toujours. Bien que l'Union soviétique se soit effondrée et n'offre plus de modèle idéologique alternatif, Moscou a conservé son autonomie stratégique et son sens de la mission historique.

La Russie est ainsi revenue à certains éléments de la tradition diplomatique soviétique en adoptant une politique étrangère ancrée dans l'éthique anti-impérialiste du XXè siècle, fondée sur des partenariats avec des États eux-mêmes été victimes de l'impérialisme européen. En 2007, Poutine a prononcé son célèbre discours à la Conférence sur la sécurité de Munich, dans lequel il a évoqué le projet unipolaire des États-Unis. Voici quelques extraits de ce discours :

"Qu'est-ce qu'un monde unipolaire ? Quelle que soit la manière dont on cherche à embellir le terme, il ne désigne en fin de compte qu'un seul type de système : un centre d'autorité, de pouvoir et de décision unique. Un monde dominé par un seul et même maître, un seul et même souverain. Et à terme, ce modèle est pernicieux non seulement pour tous ses protagonistes, mais aussi pour le souverain lui-même, car il est voué à l'autodestruction."Je pense que le modèle unipolaire est non seulement inacceptable, mais aussi irréalisable dans le monde d'aujourd'hui. Non seulement parce que, dans notre monde actuel, un leadership individuel impliquerait des ressources militaires, politiques et économiques insuffisantes, mais aussi parce qu'un tel modèle est intrinsèquement malsain, dépourvu de fondements moraux pour la civilisation moderne.

"De plus, l'actualité mondiale témoigne d'une tentative d'imposer précisément ce concept unipolaire dans les relations internationales [...]

"Nous assistons aujourd'hui au recours quasi incontrôlé à la puissance militaire dans les relations internationales, une pratique qui plonge le monde dans un abîme de conflits incessants. Un État, et bien sûr en premier lieu les États-Unis, a outrepassé ses frontières nationales à tous les égards. [...]

"Je suis convaincu que nous avons franchi un seuil décisif qui nous invite à repenser sérieusement l'architecture de la sécurité mondiale. Nous devons rechercher un équilibre raisonnable entre les intérêts de tous les participants au dialogue international.

Et il a conclu sur un avertissement : "La Russie est un pays dont l'histoire vieille de plus de mille ans lui a enseigné la valeur de l'indépendance en politique étrangère. Nous ne renoncerons pas à cette tradition aujourd'hui".

Malheureusement, les pays occidentaux n'ont pas tenu compte de cet avertissement et ont au contraire choisi de poursuivre leurs offensives.

Le chemin de la guerre : la déstabilisation de l'Ukraine par l'Occident

La réaction de Washington et d'autres capitales occidentales à l'annonce de Poutine d'une politique étrangère russe fondée sur les intérêts nationaux souverains a été immédiate : les dirigeants occidentaux ont rapidement pris des mesures pour contrer les efforts de Moscou de réaffirmer son rôle indépendant dans le système international, et ont cherché à déstabiliser et à isoler davantage la Russie.

Un an plus tard, lors du sommet de Bucarest en 2008, l'OTAN a annoncé son intention d'admettre l'Ukraine et la Géorgie, deux pays limitrophes de la Russie, entant que membres. Cette décision a été perçue comme une provocation flagrante. Moscou avait toujours clairement indiqué considérer l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN comme une menace existentielle. L'Ukraine partage en effet une frontière terrestre de 2000 km avec la Russie et se trouve à seulement quelque 700 km de Moscou.

Et ce, quelques années seulement après la "révolution orange" de 2004 en Ukraine, que The Guardian avait qualifiée de

"coup d'État postmoderne" et de "soulèvement tiers-mondiste de l'époque de la guerre froide, transposé aux conditions post-soviétiques et soutenu par la CIA".

Même si aucune démarche officielle n'a été menée pour admettre la Géorgie et l'Ukraine au sein de l'OTAN après le sommet de Bucarest, l'intervention occidentale en Ukraine s'est poursuivie, débouchant finalement sur le coup d'État soutenu par l'Occident en 2014, qui a transformé l'Ukraine en un État client de l'Occident, avec un régime résolument pro-occidental et anti-russe, largement sous contrôle des États-Unis. Le rôle des États-Unis dans le renversement de Ianoukovitch a été qualifié de "coup d'État le plus flagrant de l'histoire" par George Friedman.

Ce coup d'État a bouleversé l'équilibre ethnoculturel fragile qui caractérisait un pays en réalité divisé en deux : les régions occidentales et centrales, à prédominance ukrainophone, marquées par une forte identité ethnoculturelle ukrainienne, et les régions orientales et méridionales, russophones, façonnées par une identité slave tout aussi forte. L'Ukraine a alors été plongée dans un conflit civil sanglant.

Immédiatement après le coup d'État, les États-Unis ont déployé un important programme d'aide militaire à l'Ukraine, l'intégrant progressivement à l'OTAN, tout en infiltrant les services du renseignement et l'armée ukrainiennes pour faire du pays un instrument de pression contre la Russie. Ils ont poursuivi ces manœuvres malgré les protestations virulentes des dirigeants russes, qui y ont vu une menace existentielle pour la sécurité nationale de leur pays.

À la lumière de ces éléments, on pourrait conclure que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 n'a pas seulement été provoquée par l'Occident, mais délibérément orchestrée pour entraîner Moscou dans une guerre coûteuse destinée à l'affaiblir et à l'épuiser. Comme le souligne Jeffrey Sachs,

" c'est une affirmation crédible, comme le confirment de nombreuses déclarations de divers responsables américains".

En effet, après l'invasion, les responsables occidentaux ont admis ouvertement que tel était leur objectif. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a affirmé que l'objectif de Washington était

"d'affaiblir la Russie au point qu'elle ne puisse plus se permettre d'envahir l'Ukraine".

À cette fin, l'Occident a également lancé

"une guerre économique et financière totale contre la Russie", dans le but avoué de "provoquer l'effondrement de l'économie russe",

selon les termes du ministre français des Finances de l'époque, Bruno Lemaire.

Toutefois, la question de savoir si la guerre a été délibérément provoquée par l'OTAN ou si elle est simplement la conséquence involontaire de l'arrogance occidentale est secondaire. Ce qui importe, c'est que les racines du conflit résident clairement dans les manœuvres systématiques de Washington depuis 1991 pour maintenir la Russie dans un état de faiblesse et de dépendance vis-à-vis de l'Occident, afin de contrôler ses ressources naturelles et de la marginaliser en tant que puissance eurasienne, la réduisant ainsi à un acteur insignifiant sur la scène internationale. Au fil des ans, plusieurs personnalités occidentales de premier plan, de George Kennan déjà mentionné à Jack F. Matlock Jr., ambassadeur des États-Unis en Union soviétique de 1987 à 1991, ont averti qu'une telle stratégie conduirait inévitablement à la guerre. Pourtant, les dirigeants occidentaux ont persévéré. Ils ont même sans doute délibérément choisi la voie de la guerre, consciemment ou non, précisément parce que tout autre moyen de soumettre la Russie avait échoué.

La stratégie mise en œuvre par les États-Unis n'était pas nécessairement partagée par tous les États membres de l'UE. Pourtant, tous ont fini par l'accepter. L'Allemagne, en particulier, a passé la décennie précédente à cultiver des liens économiques et énergétiques solides avec la Russie, notamment grâce aux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 (ce dernier a été saboté en 2022, probablement avec la participation de hauts responsables américains et de l'OTAN). Berlin n'avait donc pas grand-chose à attendre d'une confrontation avec Moscou. Pourtant, même Angela Merkel, malgré sa réputation de pragmatisme, s'est finalement révélée peu disposée, voire incapable, de s'opposer à la volonté de Washington de provoquer un conflit.

Aujourd'hui, toute trace de dissidence européenne a disparu. Les milieux politiques, médiatiques et intellectuels traditionnels de l'ensemble du continent ont été pris d'une fièvre militariste et d'une hystérie russophobe sans précédent depuis les années 1930. Les dirigeants européens et de l'OTAN parlent désormais ouvertement de la nécessité de "se préparer à entrer en guerre" avec la Russie, une guerre de plus en plus décrite comme inévitable, alors que la Russie n'a aucun intérêt stratégique, militaire ou économique rationnel à attaquer l'OTAN. Comme souvent dans l'histoire, c'est l'Occident lui-même qui exacerbe les tensions en refusant de négocier une issue à la guerre en Ukraine, en menant une politique agressive de réarmement et en évoquant sans cesse le spectre d'une guerre, rendant ainsi un tel scénario de plus en plus plausible.

Une analyse historique plus approfondie révèle toutefois une stratégie plus vaste de l'Occident à l'égard de la Russie depuis plus d'un siècle. De Napoléon au Kaiser, puis à Hitler et à l'OTAN, la stratégie centrale de l'Occident à l'égard de la Russie est restée remarquablement cohérente : empêcher l'émergence d'un pôle de puissance eurasien autosuffisant et indépendant du capital, de l'idéologie et du contrôle militaire occidentaux.

À cet égard, les invasions, agressions et autres tentatives de déstabilisation de la Russie par l'Occident, de 1812 à nos jours, ne doivent pas être perçues comme des événements isolés, mais comme les étapes successives d'une seule et même "guerre" permanente, menée par l'Occident contre la Russie, entre deux conceptions opposées de l'ordre mondial : d'une part l'Occident maritime, capitaliste et impérialiste, et, dans l'ère post-guerre froide, l'ambition des États-Unis de dominer le monde, et de l'autre, la Russie continentale, centrée sur l'État et autonome, aujourd'hui à l'avant-garde d'un processus plus large de réorganisation multipolaire du système mondial.

Fin de la troisième partie. À suivre...

Traduit par Spirit of Free Speech