Ralf Van den Haute

C'est Georges Dumézil qui, par son travail monumental en mythologie comparée, a donné à cette discipline ses lettres de noblesse scientifiques, encourageant les jeunes chercheurs Claude Sterckx et Frédéric Blaive 1 à suivre leur intuition et à démêler le mythe indo-européen du «guerrier impie».

La pertinence de ce thème, largement abordé dans la revue Ollodagos – Actes de la Société belge d'études celtiques, dans Studia Indo-Europaea et dans Latomus – revue d'études latines, se reflète dans le nombre de philologues qui ont poursuivi la recherche académique sur ce sujet, principalement du côté francophone : Alexandre Tourraix, Dominique Briquel, Marcel Meulder et Bernard Sergent.

Le mythe du guerrier impie est partagé par plusieurs peuples parlant une langue indo-européenne et semble totalement absent en dehors de cette aire linguistique. Blaive et Sterckx ont d'abord trouvé de nombreux exemples indiens, iraniens, scandinaves et latins de ce mythe. Plus tard, des exemples ont été découverts dans la plupart des langues indo-européennes, même celles dont les plus anciens documents manquent, comme l'antiquité slave, les ballades ossètes, certains textes de la littérature médiévale. Ce mythe ne semble en tout cas pas exister en dehors de l'aire indo-européenne : aucun exemple chinois, arabe, berbère, ouralien ou turco-mongol n'est connu.

Une autre particularité de ce mythe : Blaive et Sterckx, familiers de la structure trifonctionnelle de la mythologie indo-européenne, constatent que les trois avertissements ou erreurs qui précèdent la fin du guerrier impie ne peuvent être assimilés à cette structure trifonctionnelle. La triade, en tant que telle, se retrouve en effet, indépendamment de la structure trifonctionnelle propre aux mythes indo-européens, aussi fréquemment ailleurs.

Outre le mythe du guerrier impie, il existe aussi un mythe autour des trois péchés du guerrier, qui sont liés aux trois fonctions de Dumézil 2 : un meurtre, un viol (ou rapt ?) et un sacrilège, qui reflètent respectivement la deuxième, la troisième et la première fonction. Les trois péchés du guerrier précèdent le mythe du guerrier impie, qui commet d'abord ces trois péchés, s'attire ainsi une malédiction, puis est confronté aux présages de cette malédiction, les ignore et finit par mourir.

L'un des plus anciens exemples connus d'un tel héros négatif est Ravana, dans l'épopée hindoue du Ramayana. Ravana tue un messager, enlève une femme et défie les dieux. S'ensuivent les présages de sa mort : une pluie de sang, des chevaux qui trébuchent et pleurent. Le cheval apparaît d'ailleurs fréquemment dans les différentes manifestations de ce mythe.

Dans la mythologie grecque, le héros Achille de l'Iliade semble, après examen, répondre à plusieurs critères du guerrier impie. Son cheval ne prédit-il pas sa mort devant les portes de Troie s'il tue Hector ? Mais il y a plus : Achille est connu pour ses accès de colère incontrôlables, d'abord contre Agamemnon, puis contre Hector, et il menace à plusieurs reprises le dieu Apollon.

L'une des traditions indo-européennes les plus archaïques, la celtique, connaît une variante particulière de ce mythe: les Celtes impies commettent évidemment aussi les erreurs qui mènent à leur perte, mais les commettent à contrecœur et sous la contrainte absolue d'une obligation supérieure. Dans la légende irlandaise Togail Bruidhne Dhadhearga, le haut roi Conaire Mor est soumis à une série de tabous qu'il ne peut que transgresser progressivement jusqu'à sa chute finale.

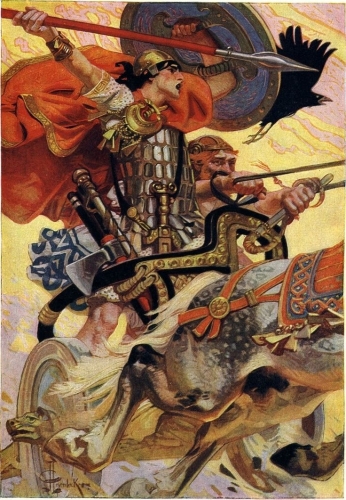

Le plus célèbre héros celtique, Cuchulainn, subit un destin similaire le dernier jour de sa vie: il ignore les incantations des femmes qui sentent sa mort approcher et d'autres présages sombres, comme sa propre fibule qui tombe de ses mains et blesse son pied, son cheval Liath Macha qui refuse d'être attelé et lui montre trois fois son flanc gauche. Il part néanmoins combattre l'armée ennemie qui ravage l'Ulster. En chemin, il rencontre trois sorcières qui font rôtir un chien sur un feu de branches de sorbier. Elles aspergent le chien de poison et prononcent des malédictions. Cuchulainn est soumis à un geis, un tabou qui lui interdit de passer devant un feu sans partager le repas qui y est préparé. Un autre tabou lui interdit de manger la viande de son homonyme : or, le surnom du héros irlandais est justement « chien de Culann ». Cuchulainn fait mine de ne pas remarquer les sorcières, mais elles l'interpellent et lui offrent de la main gauche – autre mauvais présage – un morceau du chien. Cuchulainn ne peut que l'accepter, ce qu'il fait de la main gauche, et le mange. Il perd aussitôt la moitié de sa force. Il part tout de même au combat, mais ses ennemis parviennent à le placer à nouveau devant un dilemme fatal, et il succombe finalement, désarmé.

La plupart des épopées mythiques indo-européennes connaissent un héros négatif sous la forme d'un guerrier au caractère excessif et arrogant, pour qui rien ni personne n'est sacré et qui ne respecte aucun ordre, même divin. La vie d'un tel guerrier ne peut être que criminelle jusqu'à ce que le champion du camp opposé le vainque et rétablisse l'ordre du monde.

La nature fatale et prophétique du cheval dans différentes cultures indo-européennes a déjà été décrite à la fin du XIXe siècle, principalement par des philologues allemands. Le présage du cheval qui pleure ou trébuche (tombe) est fréquent et annonce la mort du guerrier impie. Meulder a constaté que l'absence totale de ce motif dans d'autres cultures, comme la tradition populaire hongroise ou chez les Kirghizes où c'est au contraire un bon présage, confirme qu'il s'agit d'un mythe purement indo-européen.

Le mythe du guerrier impie a des prolongements dans la littérature européenne. Chez Jacob Grimm, par exemple, le faux pas du cheval annonce un malheur. Dans la Njallsaga norvégienne, la saga de l'incendie de Njall, cela arrive à Gunnar, un guerrier impie. Mais aussi dans la Saga du roi Harald de la Heimskringla, le cheval du roi Harald se cabre au moment où celui-ci veut attaquer l'Angleterre. Le roi d'Angleterre espère à haute voix que cela signifie la fin de la chance de Harald. Et en effet, celui-ci est mortellement touché par une flèche.

Il existe encore de nombreux exemples où le motif du guerrier impie semble pertinent : l'empereur païen Julien dans sa lutte contre les Parthes, Charlemagne, Jules César. Tout guerrier qui semble impie ne l'est pas forcément : il convient de noter que les historiens romains étaient particulièrement habiles à noircir les dernières années de vie de leurs adversaires politiques, ce qui peut donner l'impression que le mythe du guerrier impie est très présent dans la culture latine – alors que les formes archaïques de la mythologie indo-européenne étaient à peine encore présentes dans l'Empire romain.

Cette contribution n'est rien de plus qu'une brève introduction à ce mythe indo-européen fascinant. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet devront principalement se tourner vers la littérature francophone des auteurs mentionnés plus haut. Une certaine familiarité avec le mythe du guerrier impie et celui des trois péchés du guerrier devrait permettre de découvrir soi-même ces motifs dans les textes archaïques.

Source: Traduction d'un texte paru dans Traditie, Jaarboek voor traditionele erfgoedbeleving in de lage landen, Brasschaat 2025. ISBN 9789491436260

Notes:

1 Frédéric Blaive en Claude Sterckx : Le mythe Indo-européen du guerrier impie, L'Harmattan, Parijs 2014

2 Georges Dumézil (1898-1986) a réussi, grâce à la mythologie comparée, à ouvrir une nouvelle voie et à mettre au jour les structures idéologiques sous-jacentes des mythes auxquelles ceux-ci doivent leur cohérence interne. Le résultat en est la découverte du système trifonctionnel comme idéologie principale dans la pensée indo-européenne archaïque. Dumézil a principalement étudié des textes sources de l'Inde archaïque, de Rome et de la Scandinavie : ces textes sont accessibles et contiennent des couches mythologiques très anciennes et bien conservées.