Robert Steuckers

L'ouvrage d'Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus, n'a pas retenu l'attention qu'il méritait dans une mouvance où, pourtant, la référence à Nietzsche semble omniprésente et où une figure de proue comme Dominique Venner vouait une admiration réelle à cet historien allemand des idées et des mouvements politiques du 20ème siècle. L'ouvrage que Nolte consacre à Nietzsche est vaste, explore tous les aspects du 19ème siècle qui ont influé sur la maturation de la pensée de Nietzsche. Partons toutefois, pour ne pas nous disperser, de la notion, cardinale aujourd'hui dans la pensée dominante, d'Aufklärung, des Lumières, principal mouvement d'idées né au 18ème siècle. Nolte souligne à très juste titre que la notion d'Aufklärung repose d'emblée sur un paradoxe de taille: elle induit la vision somme toute poétique, d'une forte luminosité diurne qui chasse les ténèbres de la nuit mais force est de constater qu'une telle luminosité ne s'inscrit que dans la durée d'une seule journée. Aucune luminosité de cette nature ne dure éternellement. Croire qu'elle durera éternellement, dès qu'elle se manifeste à l'aurore, est l'illusion ridicule des adeptes naïfs, véhéments et finalement totalitaires et hystériques des Lumières, tels sont qui sont aujourd'hui, en nos états occidentaux, au pouvoir.

Leurs Lumières ont débouché sur un nouvel âge sombre, ce qu'avait d'ailleurs prévu une figure emblématique des Lumières françaises, Condorcet (illustration), dès 1794: les Lumières, pensait-il, vont générer une inégalité pire que celle des âges dits «sombres» et conduire à des crimes bien plus retentissants que ceux commis en ces anciennes périodes dites de «ténèbres» (et Condorcet finira guillotiné...).

Kant, autre figure emblématique des Lumières en Europe, malgré la précision extrême de son œuvre, véhicule, lui aussi, des contradictions, indices d'une certaine naïveté; Rousseau est le chantre d'un primitivisme qui, sous bon nombre d'aspects, est l'antithèse des Lumières; Adolf von Knigge (ci-contre), lui aussi adepte des Lumières, compile dans ses écrits de nombreuses contradictions qui induisent Nolte à lui poser, à titre posthume, les questions suivantes: l'adepte des Lumières ne doit-il pas craindre par-dessus tout l'ultime conséquence de la philosophie des Lumières: la complète neutralisation de la raison générale par les pulsions de l'individu, lesquelles se posent comme expressions de la «raison» (individualiste) et engendrent ainsi l'anarchie ?

Conclusion de Nolte: les Lumières sont un corpus bourré des contradictions qui a été mis entre parenthèse pendant quelques décennies en Europe mais qui est revenu au grand galop à partir des années 1970 (après les engouements existentialistes des années 1950-1960 et l'effervescence soixante-huitarde.

Ces contradictions, Nietzsche les mettra en exergue de manières différentes, en se passionnant pour la musique de Wagner pour s'en désolidariser ensuite, en explorant l'œuvre des dramaturges grecs de l'antiquité, etc. Nietzsche ne rejette pas toutes les Lumières: il restaure, dans une phase de son œuvre, entre son wagnérisme et sa philosophie finale, une pratique des Lumières, soustraite aux pesanteurs métaphysiques (Nietzsche se veut «physiologue» et «Freigeist», «esprit libre»). Ce pragmatisme activiste entend se débarrasser du «ballast catagogique de la civilisation» (comme nous devrions nous débarrasser aujourd'hui des ballasts de ce qui s'affiche comme adepte ou héritier ou bétonneur des Lumières du 18ème siècle, tout en prétendant détenir les seuls atouts porteurs d'un pouvoir politiques et métapolitique/médiatique parfait et jugé indépassable et inamovible).

Le Nietzsche proche des Lumières semble préconiser une sphère politique rationalisée, équilibrante mais, en dépit de cette apparence, ses positions recèlent un rejet assez radical du message des Lumières (et surtout de ce qu'elles vont devenir au fil du temps pour aboutir au pandémonium qu'elles sont aujourd'hui en Europe occidentale). Nietzsche, en effet, constate, dans cette phase «rationnelle» (en apparence) de son œuvre, que le monde, en son holicité (en sa totalité), n'est nullement rationnel et que la raison elle-même n'est jamais qu'un phénomène surgissant par hasard dans un monde soumis à un hasard général.

Nietzsche emprunte la voie qui le mène à formuler sa philosophie finale. Il démasque ceux qui veulent faire des hommes les porteurs exclusifs de leur rationalité imaginaire (et de pacotille); les vertus, chantées par les «illuministes» (pour parler comme les philosophes italiens) ne sont que des oripeaux camouflant un égoïsme fondamental que les moralistes français avaient déjà, avant les Lumières, bien mis en exergue. Dès lors, Nietzsche voudra léguer aux lucides du futur un «double cerveau »: l'une moitié vouée à la science pratique et philologique; l'autre capable de faire face au «socle fondamental de toutes choses, lequel est dépourvu de toute logique».

Dans Aurore, Nietzsche brocarde cruellement l'adepte des Lumières qui veut faire de «belles choses» (der schöntuerische Aufklärer). C'est là le moment de basculement dans l'œuvre de Nietzsche, aux répercussions politiques, métapolitiques et philosophiques de grande ampleur, dont les ondes de choc nous ébranlent aujourd'hui encore. Il évoque, dès ces aphorismes d'Aurore, une équivalence entre le christianisme et les Lumières, une équivalence qui apparaît dès le moment où le philosophe perçoit qu'il y a, chez les deux piliers philosophiques de son 19ème siècle, la marotte infertile de la «Schöntuerei» (de vouloir fabriquer du bien et du beau au départ de bonnes intentions, reposant sur une forme de négation du réel tel qu'il est, sur des raisonnements qui ne prennent pas acte de ce que le réel est mais se référant à un réel imaginaire qui est, en fait, un «voudrait-être»: on ne peut pas être plus actuel!).

D'autres termes témoignent également de ce basculement: les Lumières à la Rousseau, notamment, sont «à moitié folles», «théâtrales», «d'une cruauté bestiale», «sentimentales» et «auto-enivrantes», toutes tares qui donnent sa substance à l'idéologie de la «Révolution française» et, nous empresserons-nous d'ajouter, au fatras comique et hargneux de l'actuelle idéologie républicaine, telle qu'elle se manifeste dans les discours insipides de Macron et dans les vitupérations hystériques de Mélanchon, sans parler des piaillements de la piétaille qui claudique derrière ces deux bonshommes, une piétaille qui serait toute prête à porter à son paroxysme la «cruauté bestiale» (tierisch-grausam) exposée par Nietzsche.

Les Lumières affichées par ce ramassis d'abjects politicards ne sont donc pas les «Lumières libératrices», annoncées avec fracas par la propagande régimiste/néolibérale et par celle d'une fausse opposition, dûment contrôlée, juste bonne à dégoiser des slogans qui ne débouchent sur rien de concret. Nous avons affaire à un «révolutionnisme» dangereux, sous tous ses aspects, qui est solidement en place mais qu'il aurait fallu, dixit Nietzsche à son époque, étouffer dans l'œuf (in der Geburt zu ersticken).

Deux positionnements peuvent se déduire de ce Nietzsche du «moment de basculement»: 1) être un adepte pragmatique des Lumières qui expurge l'espace politique de tout «révolutionnisme bestial»; 2) dénoncer le «jésuitisme» des «Lumières démocratiques» (ou relevant de la «bestialité révolutionnaire») qui s'oppose, par ressentiment ou pas pure et simple bassesse, au «splendide effort» que constitue le fait européen. Les «esprits libres» de ces Lumières-là ne sont plus des Freigeister, dont Nietzsche espérait l'avènement mais des «niveleurs» stupides, véhicules d'un phénomène de dégénérescence, de déclin, de décadence.

Cette morale de l'amélioration constante (Besserungs-Moral) est une sinistre farce. La luminosité diurne la plus aveuglante, la petite rationalité à tout prix, la vie éclairée, froide, prudente, consciente, sans instinct, résistant en permanence contre les instincts, n'est qu'une pathologie, une autre pathologie (que le christianisme) et, de ce fait, n'est nullement un retour à la «vertu» (de romaine mémoire), à la «santé», au «bonheur». «Vouloir combattre les instincts, telle est la manie qui conduit à la décadence».

Nietzsche et la révolution française

Des clivages politiques émergent au fur et à mesure que les événements de Paris bouleversent la France de l'intérieur ou interpellent les observateurs sympathisants ou hostiles à l'extérieur, ailleurs en Europe. En Allemagne, les enthousiastes de la révolution, assez nombreux au départ, surtout suite à la chute de la place de Mayence, feront place à des tenants du scepticisme puis à d'ex-révolutionnaires devenus totalement hostiles à l'entreprise napoléonienne. Les excès des jacobins refroidissent les ardeurs des révolutionnaires allemands; l'exécution de Louis XVI et de la Reine Marie-Antoinette entraîne d'autres désaffections et la prise du pouvoir par Bonaparte, perçu comme un «despote militaire», réduit quasi à néant les rangs déjà éclaircis des adeptes allemands des idées révolutionnaires.

L'auto-couronnement de Napoléon en 1804 est vu comme un scandale inacceptable: même Beethoven, auteur de la symphonie Eroica, retire son soutien. Schiller et Klopstock avait tourné le dos aux idéaux de la Révolution dès la Terreur. Goethe avait exprimé son scepticisme dès le départ. Seuls Kant et Hegel gardent des sentiments positifs. Fichte restera fidèle aux idéaux de la Révolution jusqu'en 1813. Les libéraux allemands d'avant 1789, qui envisageaient un glissement progressif vers un Etat idéal selon les critères des Lumières -Brandes, Rehberg, Gentz- sont très rapidement devenus des adversaires résolus du «Synode despotique de Paris» et du régime napoléonien.

Au 19ème siècle, période où ont mûri tous les filons idéologiques de l'histoire européenne contemporaine, un «parti de la réaction» s'est opposé à un «parti du mouvement» (antinomie entre «Beharrung» et «Bewegung»). C'est là une terminologie qui est récurrente et dont les échos sont encore parfaitement audibles de nos jours. Nietzsche, politiquement parlant, nous explique Ernst Nolte (p. 147), n'est pas une figure qui s'inscrit pourtant dans le sillage conservateur traditionnel d'Edmund Burke ou de Joseph de Maistre. Dès La naissance de la tragédie, Nietzsche rejette les idéaux modernes/illuministes comme étant des «platitudes», diamétralement opposées à l'esprit hellénique/germanique.

Dans Le gai savoir (aphorisme 350), il écrit: «Déjà le protestantisme est une révolte du vulgaire au profit de ce qui est médiocrement bourgeois (bieder), ingénu et superficiel... mais il faudra attendre la révolution française pour donner le sceptre, sans retenue et festivement, aux «hommes bons» (au mouton, à l'âne, à l'oie et à tout ce qui est incurablement plat et braillard et mûr pour la maison des fous, celle où règnent les idéaux modernes».

Nietzsche, le 19ème et le socialisme

Dans le sillage des idées révolutionnaires émerge le mouvement socialiste, lequel, avant d'être largement «marxisé», était franchement utopique : on rêvait de phalanstères égalitaires, telles celles qu'imaginaient Robert Owen en Angleterre ou Charles Fourier en France.

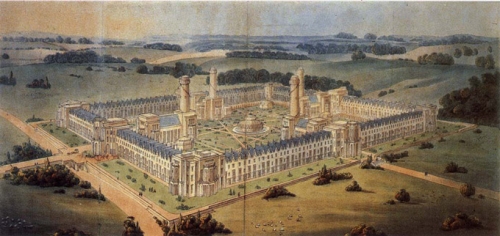

Des villages communautaires voient le jour et se nomment Orbiston, New Lanark (illustration) et Queenswood. Hélas pour les utopistes, ces expériences, séduisantes sur le papier, seront de très courte durée: l'impossibilité pratique de les faire fonctionner provenant du fait que la valeur d'une heure de travail de tel artisan n'équivalait pas à l'heure de travail de tel autre métier; ensuite, les assemblées communes, appelées régulièrement à débattre de tous les problèmes du village égalitaire et à prendre des décisions, durent trop longtemps pour pouvoir régler, en des délais raisonnables, toutes les questions qui réclament une solution plus ou moins rapide.

Le démocratisme outrancier de ces expériences utopiques butait contre les différences qualitatives existant de facto dans les œuvres et prestations diverses des hommes, lesquels sont peut-être égaux en droit mais très différents les uns des autres vu les capacités diverses qu'ils peuvent faire valoir. Ce démocratisme caricatural bute enfin sur la nécessité pour toute communauté ou organisation de limiter les débats stériles, trop longs, et de prendre rapidement des décisions d'importance vitale. Ces pierres d'achoppement du démocratisme utopique et caricatural demeurent bien présentes dans nos sociétés actuelles (d'où la nécessité de décider avant de débattre, nécessité perçue au 19ème par Donoso Cortés en Espagne, au 20ème par Carl Schmitt dans l'Allemagne de Weimar).

Le socialisme, ensuite, a besoin de planification: cette planification en elle-même ou le degré de son extension dans la gestion d'une commune ou d'un Etat demeure une question politique ouverte mais le problème politique majeur reste en ce domaine permanent: il faut de la planification (un Bureau du Plan), indubitablement, car l'absence de planification est le propre de l'idéologie libérale, elle aussi issue des Lumières (et avec un droit d'aînesse!) et conduit à l'impasse.

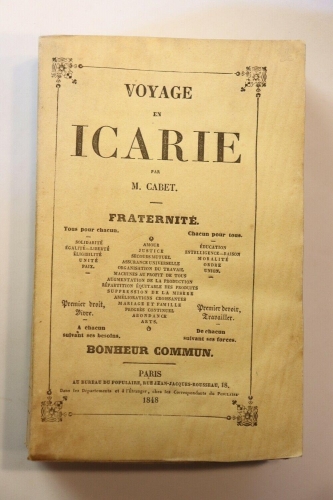

Cependant, l'utopisme et les faillites des phalanstères anglo-saxonnes d'Owen conduisent à une radicalisation théorique chez Etienne Cabet, auteur de Voyage en Icarie. Cabet théorise une utopie très coercitive: le travail y est un devoir auquel personne ne peut se soustraire. Tout y est standardisé, tout est partout pareil. Et on y décèle déjà du wokisme avant la lettre: les langues anciennes ne sont plus enseignées dans les écoles car elles sont inutiles (point de vue partagé aujourd'hui par les néolibéraux, les soixante-huitards, les gauchistes de tous poils et les tenants de la cancel culture). Les mauvais livres, en Icarie, sont brûlés en place publique. On ne parle pas de transhumanisme ou de transgendérisme mais la «race humaine» doit être améliorée par l'étude de la phénologie et en observant les lois de l'eugénisme.

Mieux et très contemporain: on a, en Icarie, le souci du passé; on y a institué un «tribunal pour les morts», où des «historiens» jugent le passé du point de vue du bonheur (atteint) en ce moment (icarien) de fin de l'histoire. Dans la vision de Cabet (illustration), l'Icarie n'est pas isolée sur elle-même: elle sort de sa coquille pour lancer des croisades au profit des opprimés dans le monde entier... Cet utopisme du début du 19ème est, rappelle Nolte, l'écho laïcisé de visions chrétiennes, exprimées dans certains formes de monachisme (à la différence près que le monachisme, contrairement à l'Icarie de Cabet, se veut retranché du monde et s'organise exclusivement intra muros). On retrouve des visions comparables chez Maître Eckhart, chez les bégards qu'il fréquentait ou chez Joachim de Flore (et son «Troisième Empire») ou encore chez les Taborites, les Anabaptistes et dans les écrits qui ont accompagné les révoltes paysannes anglaises (Wycliff).

Nolte ne pense pas que Nietzsche ait lu Marx, bien qu'il aurait lu son adversaire socialiste Dühring (photo) et s'est, à certains moments, intéressé à la littérature socialiste de son temps. Nolte constate cependant qu'il y a des rapprochements possibles à faire entre l'œuvre de Nietzsche et celle de Marx. Ces rapprochements seraient les suivants: commune hostilité à l'idée figée, mièvre et déconnectée de «civilisation» (au sens que donnent les Lumières à ce terme); même intérêt pour la «résurrection de la nature» (le retour au dionysiaque chez Nietzsche), oblitérée par les ratiocinations éthérées des juristes et par les raisonnements mécaniques, seuls posés comme «rationnels»; commune hostilité au principe de la division du travail et à la politique économique du «laisser faire»; même valorisation de l'homme comme membre de sa propre espèce (Gattungsmensch) contre l'individu détaché et sans plus aucun lien; dans ce sens, Nietzsche écrit: «La fabrique règne; l'homme devient rouage»; comme Engels, Nietzsche déplore amèrement la massification par l'urbanisation, laquelle entraîne l'apathie généralisée et pousse les foules dans une hâte qui ne s'interrompt jamais.

Ces convergences partielles entre Nietzsche et Marx n'autorisent toutefois pas de ne retenir que celles-ci pour fabriquer une idéologie superficielle qui serait «rouge-brune», «social-dionysiaque» ou quelque chose du même genre. Nietzsche reste critique face aux travers possibles de tout socialisme politique et semble percevoir le danger que représente une volonté d'abolir les legs du passé ou de les reléguer au niveau de simples pièces de musée.

Nietzsche ne partage pas la vision hegelo-marxiste d'une « réalisation » finale de l'essence de l'humanité. Les convergences demeurent donc partielles, bien qu'importantes, et partagent la critique du «travail déshumanisant», de «la dépersonalisation du travailleur», de la «monstrueuse machinerie» qui s'impose aux sociétés modernes. La Kulturkritik et le rejet de toute « aliénation » (Entfremdung) ne sont donc pas des apanages des seules écoles marxistes ou post-marxistes.

Face aux manifestations patentes d'un déclin général de l'Europe et de l'humanité toute entière, Nietzsche exprime une certaine confiance, critique toutefois, dans le Reich bismarckien car il est devenu, après 1871, la principale puissance militaire européenne, qui a mis en place des lois antisocialistes (avant de créer un socialisme solide au sein de l'Obrigkeitsstaat prusso-allemand ce qui ne fut réalisé qu'après que Nietzsche ait sombré dans l'inconscience) et qui pratique une politique hostile aux ingérences vaticanes au sein d'un Reich, pour une bonne part luthérien; Rome souhaitait le faire imploser pour que se constitue une moitié catholique et une autre moitié protestante (le mouvement «Los von Rom»).

Nietzsche n'est toutefois que partiellement satisfait: dans l'avenir, ce Reich bismarckien devrait se donner tous les moyens adéquats de mettre un terme à tous les phénomènes de déclin, bien que ceux-ci relèvent de la «dégénérescence générale de l'humanité». Si Nietzsche se félicite que le Reich bismarckien soit devenu la principale puissance militaire européenne, il déplore toutefois le militarisme caricatural, que Frédéric III, le père de Guillaume II, avait voulu corriger («l'inoubliable Frédéric III» écrit-il). Cet empereur n'eut qu'un règne des plus éphémères.

L'anti-militarisme allemand, anarchisant, satirique, socialiste et conservateur tout à la fois, de l'ère bismarckienne puis wilhelminienne, s'est exprimé dans la riche tradition des cabarets et des revues satiriques. Il n'est pas anti-patriotique ni même pacifiste: il veut une armée plus professionnelle, des officiers mieux formés même au niveau académique (ce à quoi s'emploiera le Général Hans von Seeckt après 1918); ces auteurs de satires et animateurs de cabarets politisés s'opposent plutôt à une armée et à un corps d'officiers (insuffisamment formés) qui est caricaturale. Ils doivent plus à Nietzsche qu'à d'autres auteurs, hostiles par pacifisme ou par impolitisme à la chose militaire.

Les convergences ténues entre l'œuvre de Nietzsche et certains aspects de la pensée de Marx (qui réfute l'utopisme gauchiste comme le fera aussi plus tard Lénine) et la critique du militarisme caricatural de l'ère wilhelminienne font que Nietzsche sera reçu et lu, dès la fin du 19ème siècle, par un public de gauche plutôt que par un public de droite. L'orthodoxie, qui se voulait marxiste (sans l'être en fait) au sein de la social-démocratie allemande, posait, avec un certain Franz Mehring et sous l'impulsion de Bebel, Nietzsche comme un «ennemi du prolétariat». La «correction politique» avant la lettre, veillait comme elle veille toujours en Allemagne, à l'heure où Sahra Wagenknecht et son époux Oskar Lafontaine cherchent à échapper à l'impolitisme de la SPD et de Die Linke.

Cette inquisition, sans dire son nom, impliquait entre 1890 et 1914, que toute pensée un tant soit peu virulente ou inclassable devait être condamnée: il fallait que les ouailles l'ignorent, il fallait l'effacer des horizons. Cependant, cet alignement des sociaux-démocrates allemands, qui se proclamaient marxistes et veillaient à ce qu'un conformisme figé serve de «pensée» aux intellectuels du parti, ne satisfait pas tous les contestataires du statu quo politique, qui votaient peut-être pour les socialistes mais n'avalaient pas toutes les couleuvres que les bonzes (dixit Roberto Michels) voulaient leur faire gober. Certaines tendances socialisantes, syndicalistes ou anarchisantes dans la vaste mouvance socialiste rejetaient les rigidités des bonzes qui craignaient, certainement à juste titre, d'être brocardés et moqués par tous ceux qui, à gauche, et partout en Europe, entendaient se donner des horizons plus vastes, où les orthodoxies étriquées n'avaient pas leur place, où un syndicalisme pugnace plus ancré dans le réel (notamment en Italie) déterminait un activisme plus en prise sur des réalités populaires, régionales ou sectorielles rétives à tout enfermement dogmatique et à toute orthodoxie théorisée par des philosophes abscons ou des avocaillons ergoteurs.

La pensée plastique, mouvante, démasquante de Nietzsche pouvait, pour tous ces contestataires de la bonzification de la social-démocratie en Allemagne, en Italie ou en Belgique (les pays où Michels -photo- a vécu, participant aux initiatives socialistes), être bien plus utile et surtout plus galvanisante que le pilpoul des idéologues sans envergure ou des avocats marrons qui tentaient de compenser leur extrême médiocrité en se posant comme les défenseurs raisonnables (et donc stérilisateurs) d'un peuple qu'ils méprisaient profondément, qu'ils infantilisaient dans leur pâle imaginaire et auquel ils vendaient leurs salades insipides. A cette médiocrité, que constituait la bonzification des cadres socialistes d'avant 1914 (la Verbonzung de Michels), s'ajoutait l'élément utopique qu'était et est resté l'internationalisme (ou l'universalisme ou la panmixie de nos jours): cette lubie idéologique, indéracinable chez les bonzes, idéologues et avocats, conduisait à sacrifier les intérêts directs du peuple concret pour préserver des chimères sans ancrage temporel ou spatial. On ne peut créer un socialisme, qui soit réellement au service du peuple, que si l'on entend le réaliser dans un cadre précis, un cadre national ou régional ou autre, selon les circonstances réelles, en excluant la démesure des projets internationalistes qui ne pourront jamais mobiliser les moyens nécessaires pour établir cette utopie globale.

Bruno Wille

Le clivage au sein de la social-démocratie allemande peut s'expliquer, à nos contemporains des années 2020, en opposant deux figures aux positions diamétralement différentes : Franz Mehring et Bruno Wille (photo). Mehring a lutté dans les années 1890 pour que Nietzsche n'ait plus aucune influence sur les raisonnements des intellectuels socialistes. Bruno Wille dirigeait les jeunes du parti sous l'appellation de «Die Jungen». Ces derniers accusaient le parti d'être «accommodationniste» et de s'embourgeoiser (de s'aligner sur les avocats), de se contenter de faire du parlementarisme, de s'ossifier (la Verknochung de Michels), de tout miser sur le fonctionnement d'une bureaucratie qui s'éloignerait très rapidement des préoccupations des masses, qui, elles, sont toujours au bord de la pire des précarités. Wille et ses amis, dans leurs critiques, se sont toujours explicitement référés à Nietzsche, philosophe permettant, disaient-ils, de déployer en permanence une créativité qu'étouffait la bureaucratie.

L'ouvrier, le prolétaire, avait potentiellement une personnalité, capable de déployer de la créativité. La bureaucratie socialiste condamnait, en imposant ses routines stéréotypées, le prolétaire à s'effacer au sein d'une masse amorphe, sevrée de tout élan révolutionnaire. Mehring et Bebel gagneront néanmoins l'épreuve de force: les militants de «Die Jungen» quitteront alors un à un le parti pour devenir des «socialistes indépendants», qui s'éparpilleront dans d'autres mouvances politiques, anarchistes, syndicalistes ou national-révolutionnaires.

Lily Braun

Parmi les socialistes contestataires et nietzschéens au sein même du parti social-démocrate allemand avant 1914, il convient de citer Lily Braun (photo), qui fut aussi la théoricienne d'un féminisme de bon aloi. Elle avait, en dépit de sa position élevée dans la hiérarchie du parti, réfuté, dans de nombreux écrits, les fondements du socialisme des bonzes encartés (et non le socialisme du peuple), en déclarant, de manière récurrente, que le socialisme n'était pas viable à long terme s'il restait campé sur des bases kantiennes, hégéliennes ou chrétiennes. Il fallait tenir compte des foucades de Nietzsche contre ces débris idéologico-philosophiques vétustes, inféconds, hérités des Lumières. Ensuite, il fallait discipliner ces foucades pour évacuer les dogmes, contourner le contrôle bureaucratique.

Le socialiste vrai, ajoutait Lily Braun, est un révolutionnaire et, à ce titre, il vise l'héroïsme car la praxis du révolutionnaire est de se transcender personnellement dans le combat pour le peuple. Le combat, communautaire par nature, ne doit pas conduire, in fine, à se subordonner aux bureaucrates replets mais doit assurer le libre développement de la personnalité, laquelle est également vectrice d'une dimension esthétique (comportementale) que l'idéologie médiocre des bureaucrates étouffe et évacue hors du champ de tout socialisme bien compris.

Lily Braun, curieusement, théorisera ce qu'elle appelait «l'esprit de négation» (Geist der Verneinung). Aujourd'hui, cette notion est attribuée aux théoriciens de l'Ecole de Francfort, précurseurs des dérives soixante-huitardes et du négativisme absolu et virulent de la «cancel culture» et du wokisme. Pour Lily Braun, toutefois, l'esprit de négation doit conduire à nier ce qui sclérose, ce qui est figé, ce qui ne recèle plus aucune potentialité et qui ne permet plus aucune «re-juvénilisation» du socialisme. Il s'agit donc, pour elle, de nier les dogmes inspirés du kantisme, qui structuraient l'idéologie de la social-démocratie allemande d'avant 1914 et qui structurent toujours, mutatis mutandis, le fatras hétéroclite des idéologies dominantes (et seules tolérées) d'aujourd'hui.

Nietzsche, avec ses démarches démasquantes, avec ses critiques incisives des poncifs de toutes natures, avec son idée cardinale de procéder à une «transvaluation de toutes les valeurs», est le philosophe qui doit nous apprendre à parfaire cette négation de ce qui nous nie (de ce qui nous niait hier et continue de nous nier aujourd'hui).

Lily Braun est même très explicite quand elle dit qu'il faut «dire oui à la Vie», tout en se débarrassant de cet «idéal du plus grand bonheur pour le plus grand nombre», idéal désuet qui nous amène «à ne créer qu'une société de petits bourgeois flegmatiques». L'esprit de négation, à condition qu'il n'ait que des références directement tirées de Nietzsche, sert à dire mieux «oui à la Vie» et à créer les conditions pour que les hommes ne sombrent pas dans un univers de «petits bourgeois flegmatiques».

Le fils de Lily Braun, Otto Braun (1897-1918) (photo), frotté avant-guerre aux démarches polémiques de sa mère contre les bonzificateurs du socialisme allemand, rangés derrière Mehring et Bebel, s'engage très tôt dans l'armée impériale pour partir combattre en Russie et en France, où il trouvera la mort au front. Dans les lettres adressées à ses parents et à son amie Julia Vogelstein pendant la guerre, recueil de lettres qui constitue son unique livre d'une extraordinaire densité, eu égard à son jeune âge, Otto Braun résume les positions qu'il avait déjà exprimées entre sa dixième et sa douzième année dans des missives adressées à son père et à sa mère: il chante l'Eros et la liberté; il veut déjà voir la vie telle qu'elle est et non telle qu'elle doit être, passant ainsi, en toute conscience à la fin de son enfance et au tout début de son adolescence, de l'idéalisme (abstrait) au réalisme, laissant très tôt entrevoir un refus du moralisme social-démocrate (et autre), qui ne veut qu'amender et corriger le monde sans l'aimer pour ce qu'il est, sans l'accepter tel qu'il est. «Nous, jeunes d'aujourd'hui, avons besoin de gens qui s'immergent dans la vie pour accomplir quelque chose de nouveau, déjà que quelque chose de nouveau se rapproche de nous, je le sens!».

La mort précoce d'Otto Braun a privé l'Europe (et pas seulement l'Allemagne) d'un philosophe en devenir qui aurait peut-être égalé Ernst Jünger. Les positions de Lily Braun révèlent donc un socialisme aujourd'hui bien révolu, le «mehringisme bébélien» de la Belle Epoque ayant triomphé sur toute la ligne, oblitérant notre présent de ses avatars les plus dégénérés et les plus biscornus.

Impact sur les marxistes russes

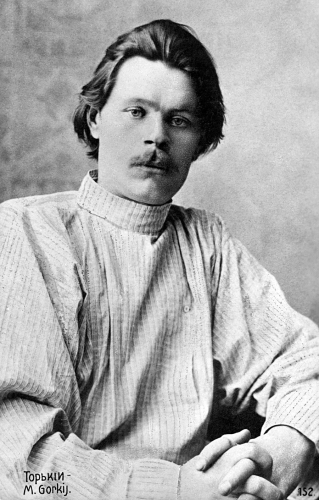

A la même époque, Nietzsche exerce une influence non négligeable sur les marxistes et les socialistes russes. Ainsi, Maxime Gorki (photo) a été un homme qui fut immergé, par déréliction familiale ou parfois volontairement, dans les misères du petit peuple russe sans partager les illusions des «populistes» sur l'hypothétique bonté intrinsèque du peuple buveur, batailleur, roublard. Son adhésion à la mouvance marxiste prérévolutionnaire puis au bolchévisme l'obligera à mettre en sourdine sa dette envers Nietzsche, qu'il ne reniera pas pour autant, ce qu'attestent clairement certains écrits datant de l'ère stalinienne. Lounatcharski et Bogdanov seront eux aussi les débiteurs de Nietzsche et l'impact du philosophe de Sils-Maria sur leur vision du monde et de la politique, sur leur manière d'interpréter le marxisme mériterait une étude en soi.

L'impact de Nietzsche sur les droites et, ensuite, sur le national-socialisme est plus mitigé, ce qui pourrait être vu comme un paradoxe, si l'on tient benoîtement compte des schématismes idéologico-médiatiques dominants de nos jours. Les droites n'ont pas toujours, loin s'en faut, accepté les critiques acerbes de Nietzsche sur le christianisme ou elles lui ont justement reproché d'avoir trop influencé certains socialistes, les plus turbulents voire les plus mécréants, et d'avoir eu un ascendant trop considérable «sur les artistes déjantés et les femmes hystériques».

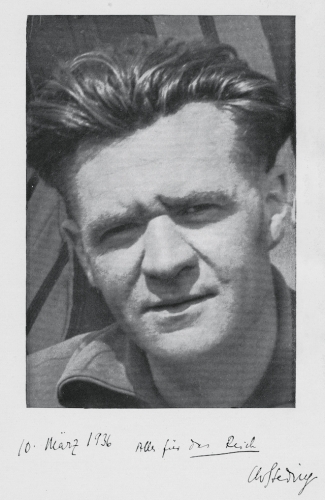

Sous le IIIème Reich, Christoph Steding (photo) lui reproche son a-politisme (bien réel, il faut en convenir) et l'influence qu'il a exercée sur les formes culturelles neutres et anti-impériales de Suisse, des Pays-Bas et des royaumes scandinaves, tandis qu'Alfred Bäumler, de très loin le plus pertinent de ses exégètes à l'époque national-socialiste, tire des conclusions qui méritent encore le détour aujourd'hui, qui sont analysées en profondeur et sans a priori en Italie actuellement. Rien de cela ne transparaît dans l'espace linguistique français.

Le chantier est vaste quand on aborde Nietzsche et le nietzschéisme. Se pencher sur ce philosophe, sur les diverses facettes de son œuvre, sur la fascination que penseurs et écrivains de toute l'Europe ont ressenti en le lisant, est un travail herculéen. Mais il faudra s'y atteler.

Forest-Flotzenberg, juillet 2025.