Par Uwe von Parpart - Le 16 avril 2025 - Source CIRSD

Historiquement, lorsque les plus grandes puissances européennes de la période moderne, la Russie et l'Allemagne/Prusse, étaient en paix l'une avec l'autre, leurs peuples et leurs économies prospéraient et les réalisations culturelles et scientifiques du continent menaient le monde. Inversement, lorsqu'eux et leurs alliés se sont affrontés, l'Europe a sombré dans un massacre barbare, d'énormes pertes en vies humaines et la destruction physique de ce que des générations avaient construit.

Historiquement, lorsque les plus grandes puissances européennes de la période moderne, la Russie et l'Allemagne/Prusse, étaient en paix l'une avec l'autre, leurs peuples et leurs économies prospéraient et les réalisations culturelles et scientifiques du continent menaient le monde. Inversement, lorsqu'eux et leurs alliés se sont affrontés, l'Europe a sombré dans un massacre barbare, d'énormes pertes en vies humaines et la destruction physique de ce que des générations avaient construit.

Les hommes et les femmes d'État, de l'Est et de l'Ouest (s'il y en a), chargés de régler le conflit pivot actuel du monde, axé sur l'Ukraine, feraient bien de revoir les relations Russo-allemandes pour bien comprendre ce sujet.

Plus d'un siècle de paix et de coopération entre les deux parties, mis à part quelques désagréments mineurs, a été inauguré le 30 décembre 1812, avec la Convention de Tauroggen (maintenant connue sous le nom de ville de Taurage en Lituanie) lorsque le général prussien Ludwig Yorck a négocié avec Carl von Clausewitz, alors au service de la Russie, après avoir changé de camp avec son corps prussien, de la Grande Armée de Napoléon vers l'Armée Impériale Russe. En un an et trois mois, le 31 mars 1814, les forces de la coalition prussienne et russe rejointes par un contingent autrichien avaient expulsé Napoléon de toutes les terres allemandes et les vainqueurs, dirigés par le tsar Alexandre Ier et le roi de Prusse Friedrich Wilhelm III, entrèrent dans Paris.

Par la suite, le Congrès de Vienne, tenu entre septembre 1814 et juin 1815, présidé par le ministre autrichien des Affaires étrangères, le Prince Metternich, a confiné la France à ses frontières pré-révolutionnaires et pré-napoléoniennes, et a établi un système d'équilibre des pouvoirs entre la Prusse (et plus tard l'Allemagne), la Russie, l'Autriche et la Grande-Bretagne (et après 1818, la France), qui prévenait les conflits entre les membres et protégèrent ainsi l'Europe de guerres à grande échelle et prolongées pendant près d'un siècle.

L'élément clé du système était d'éviter les conflits entre la Prusse/Allemagne et la Russie. L'homme d'État clé qui a veillé à cela et dont les compétences diplomatiques et les ruses ont accompli l'impossible, en particulier après l'établissement perturbateur d'une Allemagne unifiée en 1871, fut Otto von Bismarck.

Descendant d'une famille d'aristocrates terriens de Poméranie, il avait suivi une formation d'avocat et avait rejoint la fonction publique prussienne. En 1848-1849, il condamna avec éloquence la tentative de révolution républicaine de 1848, se positionna comme un loyaliste archi-conservateur de la monarchie et fut élu à la Chambre des députés prussienne, la chambre basse du parlement. En 1851, le roi Frédéric Guillaume IV le nomma représentant de la Prusse à l'Assemblée fédérale de Francfort.

Alors qu'il était à Francfort et qu'il s'occupait des affaires banales de la Confédération allemande, souvent en conflit avec les représentants autrichiens, Bismarck a conservé sa vision ultraconservatrice caractéristique, mais a parallèlement adopté l'approche intransigeante de la realpolitik qui, plus tard dans sa carrière, lui a valu le surnom de "Chancelier de fer". Pour le dire en termes contemporains, il n'était pas un idéologue néoconservateur.

En 1859, à sa déception initiale, Bismarck fut nommé ambassadeur de Prusse à Saint-Pétersbourg. Mais il a rapidement réalisé les excellentes opportunités inhérentes au poste. Il a gagné le respect et la confiance du tsar Alexandre II. Ils conversaient en allemand ; la mère d'Alexandre était Charlotte de Prusse. Lorsque Bismarck quitta la Russie en 1862, il était certain de l'amitié du tsar envers la Prusse et de son soutien au prochain grand projet de Bismarck, l'unification de l'Allemagne sous la direction prussienne. "Nous souhaitons une Allemagne forte et unifiée«, lui avait déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Gorchakov. "Nous avons besoin de l'Allemagne pour réaliser nos propres objectifs politiques."

En mai 1862, pour ce qui s'avéra être un bref passage, Bismarck devint ambassadeur en France, pour être rappelé à Berlin en septembre par le nouveau roi Guillaume Ier en tant que Premier Ministre et ministre des Affaires étrangères.

Deux guerres, contre l'Autriche en 1866 et contre Napoléon III en 1870-1871 ont suivi. Les deux ont été remportés par la Prusse. Dans aucune d'elles la Russie n'est intervenue. La guerre franco-prussienne a conduit au couronnement de Guillaume Ier en tant qu'empereur et de Bismarck en tant que chancelier d'une Allemagne unifiée. Pendant encore 20 ans, Bismarck fut le garant de la paix en Europe. Interrogé sur le succès de ses politiques, il a répondu « Le secret de la politique ? Passez un bon traité avec la Russie."

Avance rapide vers la guerre

En 1888, Guillaume Ier mourut ainsi que son fils Frédéric III, l'empereur de 99 jours. L'empereur Guillaume II, âgé de 29 ans, aussi inexpérimenté qu'arrogant, entra bientôt en conflit avec Bismarck et le 18 mars 1890, le força à démissionner.

Sous ses successeurs, le système des traités de Bismarck s'est rapidement effondré, surtout le Traité de réassurance critique avec la Russie, qui expira en 1890 et ne fut pas renouvelé. En 1891, la Russie fit des ouvertures de traité à la France et un traité secret franco-russe suivit en 1894. En 1904, l'Entente Cordiale anglo-française fut conclue. L'Empire allemand était maintenant encerclé, avec seulement l'Autriche-Hongrie moribonde comme alliée et un passif majeur en raison de ses enchevêtrements balkaniques que Bismarck avait toujours mis un point d'honneur à éviter.

Bismarck est décédé en 1898. Vingt ans plus tard, l'empire qu'il avait fondé n'était plus. L'Empire russe non plus, et 2,3 millions de soldats russes et 2 millions de soldats allemands étaient morts. La Seconde Guerre mondiale qui a suivi a vu 5,3 millions de morts militaires allemands, la plupart sur le sol russe, et un énorme 11,4 millions de soldats russes morts.

Une note sur le mackindérisme

Le 25 janvier 1904, Halford Mackinder, lecteur en géographie à Oxford et directeur de la London School of Economics, donna une conférence intitulée « Le pivot géographique de l'histoire » à la Royal Geographical Society de Londres. Conférence qui s'est avérée aussi controversée qu'influente. Controversée parce qu'elle remettait en question l'orthodoxie britannique (et américaine) de la suprématie de la puissance maritime articulée par Alfred Thayer Mahan dans « L'influence de la puissance maritime sur l'histoire » de 1890. Influente parce que la thèse de Mackinder selon laquelle la puissance maritime perdait au profit de la puissance terrestre rendait urgent pour les stratèges britanniques obsédés par l'équilibre des pouvoirs de contrer par tous les moyens toute alliance potentielle germano-russe ("heartland").

Le ministre britannique des Affaires étrangères Sir Edward Grey a-t-il finalement été influencé par de telles considérations pour entrer dans la Première Guerre mondiale ? Il aura sûrement envisagé la possibilité que l'Allemagne puisse vaincre la Russie et la France si l'Angleterre n'intervenait pas.

Avance rapide vers le présent

Bien que des considérations de type Mackinder n'aient peut-être pas explicitement fait partie de la prise de décision de Grey dans les jours cruciaux de la fin juillet au 4 août 1914, depuis le pacte Hitler-Staline et jusqu'à présent la possibilité d'une alliance germano-russe qui dominerait l'Europe et atteindrait même l'Asie a été un cauchemar stratégique anglo-américain.

L'OTAN a été fondée dans ce but précis ou, comme l'a exprimé le premier secrétaire général de l'OTAN, Lord Ismay de Grande-Bretagne, son but est "d'empêcher l'Union soviétique d'entrer, les Américains de sortir et les Allemands de tomber. » Et ainsi, nous arrivons en plein milieu du monde d'aujourd'hui et de la question cruciale de savoir comment évaluer les causes de la guerre en Ukraine et comment y mettre fin avant qu'elle ne nous achève.

Le problème, bien sûr, n'est pas seulement de savoir comment faire taire les armes, mais de réaliser ce que le Congrès de Vienne a réalisé, aidé par la diplomatie bismarckienne : un siècle de paix.

La Russie et la Deuxième Unification allemande

Le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989. Le 18 mars 1990, la République démocratique allemande (Allemagne de l'Est) tenait ses premières élections libres. Le Parlement nouvellement élu (Volkskammer) a adopté une résolution le 23 août 1990, déclarant l'adhésion de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne (Allemagne de l'Ouest). Le Traité d'unification est entré en vigueur le 3 octobre 1990. Le Traité sur le Règlement Définitif concernant l'Allemagne, en abrégé Traité 2+4, a été conclu le 12 septembre 1990 à Moscou entre les deux États allemands et les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale (les États-Unis, l'Union Soviétique, la France et le Royaume-Uni) et a permis l'unification formelle et le retour de la pleine souveraineté de l'État allemand.

Il est intéressant de noter que l'Union soviétique sous Gorbatchev et les États-Unis étaient les plus favorables à l'unification. La France et le Royaume-Uni ont montré plus de réticence.

Toutes les troupes soviétiques ont également été immédiatement retirées de l'ex-Allemagne de l'Est. Les troupes de l'OTAN sont restées dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest puisque le pays réunifié est resté membre de l'OTAN.

Après la dissolution de l'Union soviétique en tant qu'État souverain le 26 décembre 1991 et la création de la Fédération de Russie, la voie aurait dû être dégagée pour l'établissement de relations normales entre l'Allemagne et la Russie. Mais cela ne s'est pas produit, en partie parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que cette dernière passe du jour au lendemain d'un pays communiste avec une économie centralisée et dirigiste à une économie de marché libre sur les modèles occidentaux.

Alors que ce processus se prolongeait et que l'instabilité politique et les incertitudes sur les relations de la Russie avec les autres républiques nouvellement indépendantes de l'ex-Union soviétique prévalaient, il aurait été urgent de définir, de négocier et de mettre en œuvre de nouvelles structures de sécurité équitables Est-Ouest.

Mais de tels efforts ne furent jamais déployés. Au lieu de suivre le modèle de Bismarck pour "conclure un bon traité avec la Russie", les États-Unis sous l'administration Clinton (1993-2001) ont entamé le processus d'invitation des anciennes républiques soviétiques dans l'alliance de l'OTAN dirigée par les États-Unis. De même, l'UE ne semble avoir fait aucun effort pour engager la Russie et développer des liens économiques plus étroits.

De l'expansion de l'OTAN à la guerre en Ukraine

Deux séries d'expansion de l'OTAN, datées du 12 mars 1999 et du 29 mars 2004, ont amené dix anciens pays du bloc de l'Est et anciennes républiques soviétiques dans le giron de l'OTAN. Six autres membres ont été ajoutés entre 2009 et 2023-2024 (date à laquelle la Suède et la Finlande ont été admises). Les demandes d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie et de l'Ukraine sont en attente.

Nous n'avons pas besoin de revoir les détails ici ; mais lorsque - soutenus par les administrations américaines avec un personnel de politique étrangère et de sécurité résolument néoconservateur - d'abord la Révolution Orange de 2004, puis le soulèvement de Maidan de 2014 se sont produits en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a décidé de ne plus attendre et de riposter contre l'encerclement de l'OTAN et les menaces de changement de régime. Selon l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel (2005-2021), les accords de Minsk n'ont jamais été destinés à être mis en œuvre, mais seulement à gagner du temps pour armer l'Ukraine et développer une armée capable. Bismarck - ou d'ailleurs Henry Kissinger - aurait pu prédire le résultat d'une Russie acculée de cette manière.

La destruction de l'économie allemande

Qu'il s'agisse du résultat escompté ou des dommages collatéraux ou, très probablement, d'un peu des deux, non seulement la Russie a été considérablement affaiblie par le déclenchement d'une guerre ouverte en Ukraine, mais les dommages causés au meilleur partenaire économique stratégique de la Russie, l'Allemagne, ont été au moins aussi, sinon encore plus, graves.

Le partenariat, tout à fait rationnellement basé sur l'approvisionnement en énergie russe et en ressources en matières premières échangées contre des produits manufacturés de haute technologie et des installations et équipements pour l'industrie russe, a été détruit comme l'ont été les gazoducs Nordstream sous la mer Baltique, un événement « prédit » avec précision par le président américain Joe Biden lors d'une conférence de presse à Washington avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Voici quelques éléments clés du rapport de dommages :

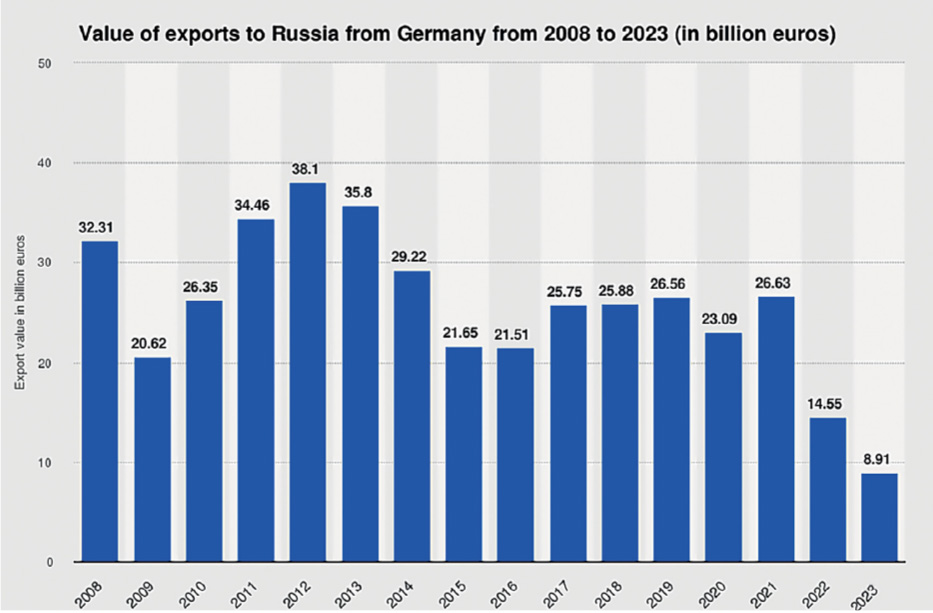

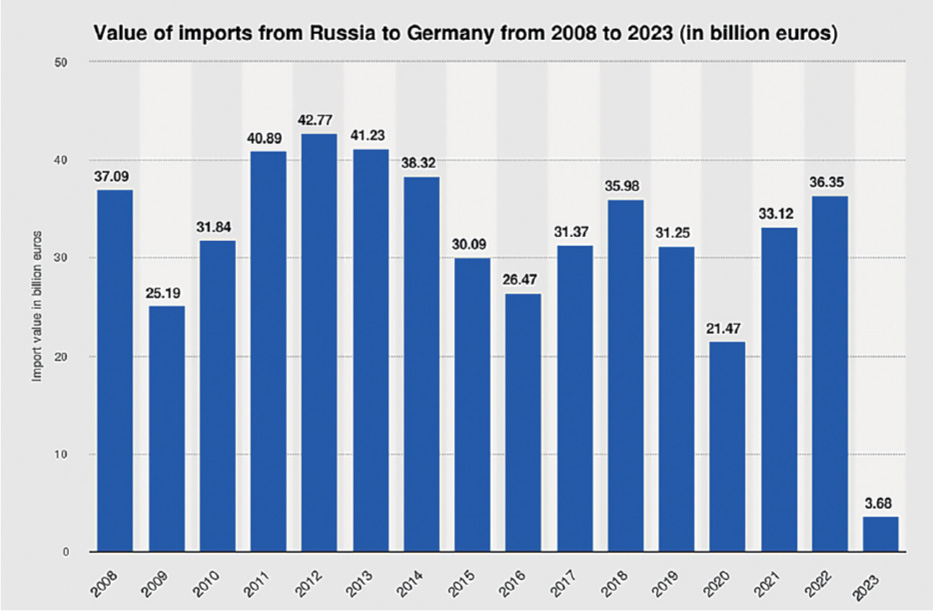

Les importations de Russie vers l'Allemagne et les exportations vers la Russie depuis l'Allemagne se sont effondrées. Les deux graphiques ci-dessous parlent d'eux-mêmes.

Source: www.statista.com

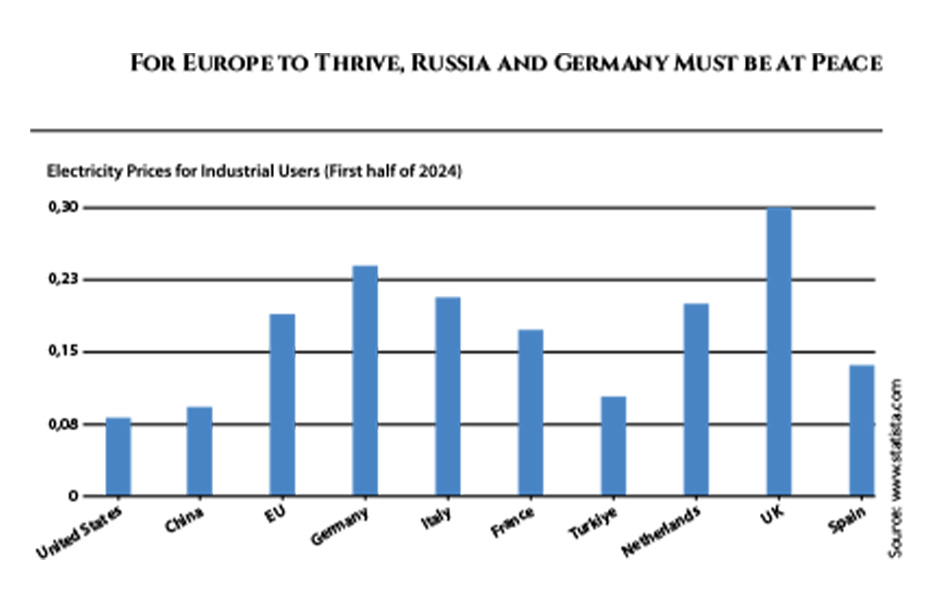

Plus important encore, les prix de l'électricité industrielle allemande ont grimpé en flèche et rendent la production en Allemagne non rentable. Les entreprises allemandes, si elles investissent, ont transféré leurs investissements à l'étranger.

Plus important encore, les prix de l'électricité industrielle allemande ont grimpé en flèche et rendent la production en Allemagne non rentable. Les entreprises allemandes, si elles investissent, ont transféré leurs investissements à l'étranger.

Source: www.statista.com

Les industries critiques à forte intensité énergétique en Allemagne ont dû réduire massivement leur production.

Le climat général des affaires en Allemagne est sur une pente descendante continue. L'économie allemande, en tant que puissance de l'Europe, a connu deux années consécutives de croissance négative. Une croissance zéro en 2025 est le mieux qui puisse être espéré. L'Allemand est la pire chute économique de l'UE.

Ces données démontrent l'impact négatif de la guerre en Ukraine. Inversement, bien sûr, si cette guerre devait se terminer, la collaboration économique russo-allemande pourrait faire un énorme retour en force.

Cela suppose toutefois un règlement de paix dans le contexte d'un nouveau cadre de sécurité européen fiable, un cadre qui doit réduire considérablement les risques politiques afin de libérer le vaste potentiel de développement économique commun complémentaire.

Il y a beaucoup de potentiel de main-d'œuvre russe hautement qualifiée pour faire ce travail. La Fédération de Russie forme plus de 400 000 ingénieurs par an, les États-Unis seulement 250 000, pour une population de plus du double.

Uwe von Parpart

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.