Eric Ross

Il y a plus d'un siècle, depuis une cellule de prison berlinoise où elle était détenue pour son opposition sans compromis au massacre de la Première Guerre mondiale, Rosa Luxemburg avertissait : « La société bourgeoise se trouve à la croisée des chemins : soit elle passe au socialisme, soit elle régresse vers la barbarie. » Son diagnostic reste tout aussi pertinent aujourd'hui.

Aux États-Unis, nous avons depuis longtemps choisi la voie de la barbarie. Trump et ses partisans se sont révélés être des catalyseurs majeurs dans l'accélération de notre déclin, mais ils en sont autant les symptômes que les causes. Les crises multiples de notre époque, de l'effondrement écologique aux inégalités immenses en passant par les guerres sans fin, n'étaient pas des aberrations imprévisibles. Elles sont les conséquences logiques d'un système capitaliste fondé sur l'exploitation violente et enraciné dans la recherche incessante du profit au détriment des personnes.

L'ordre économique non durable qui a défini notre vie nationale a corrompu notre démocratie, érodé notre sens commun de l'humanité et poussé nos institutions et notre planète vers l'effondrement. Aujourd'hui, nous nous trouvons dangereusement engagés sur la voie menant au suicide collectif. Personne ne peut encore savoir avec certitude ce que l'autopsie finale révélera : anéantissement nucléaire, catastrophe climatique, apocalypse provoquée par l'intelligence artificielle, ou tout cela à la fois.

Pourtant, le fatalisme n'est pas une option viable. Une autre direction pour le pays et le monde reste possible, et les Américains peuvent encore saisir cette occasion et éviter la catastrophe. Si nous voulons y parvenir, la solution préconisée par Luxemburg, le socialisme, reste notre dernier et meilleur espoir.

Cette conviction anime la campagne socialiste démocratique de Zohran Mamdani pour la mairie de New York. Dans un climat politique morose, il offre une rare lueur d'espoir véritable. Pourtant, son attrait auprès du grand public a provoqué une réaction remarquable, bien que prévisible, de la part des élites. Il a été confronté à des calomnies islamophobes, à l'argent des oligarques et à des accords secrets (des efforts qui, selon Mamdani , coûtent bien plus cher que les impôts qu'il prévoit d'imposer pour améliorer la vie à New York). Sans surprise, Trump s'est joint sans réserve à ces efforts, tandis que l'establishment démocrate a choisi la voie de la lâcheté et du silence, ou du moins de l'équivoque.

L'indignation suscitée par Mamdani ne concerne pas seulement l'étiquette « socialiste ». Tous les Américains ont entendu le refrain : le socialisme semble séduisant sur le papier, mais ne fonctionne pas dans la pratique. Le sous-entendu, bien sûr, est que le capitalisme, lui, fonctionne. Et dans un certain sens, c'est vrai. Il a fonctionné exactement comme prévu, en concentrant des niveaux obscènes de richesse entre les mains d'une classe dirigeante qui utilise sa fortune pour renforcer encore son pouvoir. Surtout depuis la décision Citizens United rendue par la Cour suprême en 2010, le capital privé exerce une influence incommensurable sur les élections, noyant les voix ordinaires dans un flot d'argent provenant des entreprises.

Ce qui rend la campagne de Mamdani si dérangeante pour ceux qui ont (littéralement) investi dans ce statu quo, ce n'est pas seulement sa critique du capitalisme, mais son insistance sur une démocratie authentique. Son programme repose sur l'affirmation simple que, dans la ville la plus riche du pays le plus riche du monde (comme cela devrait être le cas partout dans ce pays), chaque personne mérite une dignité fondamentale. Et ce qui dérange sans aucun doute l'establishment politique, ce n'est pas tant son programme « radical » que l'idée que la politique devrait servir le plus grand nombre, et non une poignée de privilégiés, et que la promesse de la démocratie pourrait passer de la simple rhétorique à la réalité.

Que Mamdani gagne ou perde en novembre (et on peut compter sur sa victoire), il a suscité le réveil d'une tradition américaine de politique de gauche longtemps en sommeil. Pour faire revivre le socialisme dans ce pays, il faut également faire revivre son histoire, la sortir de l'hystérie de la « peur rouge » et de la mentalité de la guerre froide selon laquelle « plutôt mort que rouge ». Le socialisme fait depuis longtemps partie de notre expérience nationale et de notre expérience démocratique. Et si la démocratie doit survivre au XXIe siècle, le socialisme démocratique doit faire partie de son avenir.

Les racines du socialisme américain

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une vague d'immigration a amené des millions de travailleurs aux États-Unis, dont beaucoup étaient porteurs des idées radicales qui germaient alors en Europe. Pourtant, ces croyances n'étaient pas étrangères à ce pays. La croissance des syndicats et la montée de la politique de gauche n'étaient pas des importations étrangères, mais le résultat des conditions de vie matérielles désastreuses sous le capitalisme industriel américain.

En 1900, les États-Unis étaient devenus la première puissance industrielle mondiale, dépassant leurs rivaux européens dans le domaine manufacturier et, en 1913, produisant près d'un tiers de la production industrielle mondiale, soit plus que la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne réunies. Cette part allait atteindre près de la moitié du produit intérieur brut mondial à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, l'immense accumulation de richesses n'était pas partagée avec ceux dont le travail l'avait rendue possible. Les travailleurs américains vivaient dans une pauvreté et une précarité extrêmes, soumis à des horaires épuisants pour un salaire dérisoire. Ils ne bénéficiaient que de peu de protections significatives et souffraient du taux d'accidents du travail le plus élevé au monde.

Lorsque les travailleurs se sont collectivement opposés à ces conditions, ils ont dû faire face non seulement aux entreprises monopolistiques de l'âge d'or, mais aussi à toute une économie politique structurée pour préserver ce système d'inégalité. Les pratiques anticoncurrentielles ont concentré la richesse à un degré extraordinaire. Les 10 % d'Américains les plus riches possédaient alors environ 90 % des actifs nationaux, et cette richesse était utilisée pour acheter le pouvoir en cooptant un appareil d'État dont le monopole de la violence était exercé contre les travailleurs et pour défendre le capital. Comme l'a décrit la leader populiste Mary Elizabeth Lease en 1900, « Wall Street possède le pays. Ce n'est plus un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais un gouvernement de Wall Street, par Wall Street et pour Wall Street. »

Cela était déjà évident en 1877, lorsque les cheminots lancèrent une grève nationale et que les troupes fédérales passèrent des semaines à la réprimer brutalement, tuant plus de 100 travailleurs. Cette violence déclencha une vague de syndicalisation, grâce notamment aux Knights of Labor [Chevaliers du travail], radicalement égalitaires. Cependant, l'affaire Haymarket de 1886 - lorsqu'une bombe a explosé lors d'un rassemblement du 1er mai à Chicago, fournissant un prétexte à une répression sanglante du gouvernement - a permis à l'État d'intensifier sa répression et de stigmatiser le mouvement syndical en l'associant à l'anarchisme et à l'extrémisme.

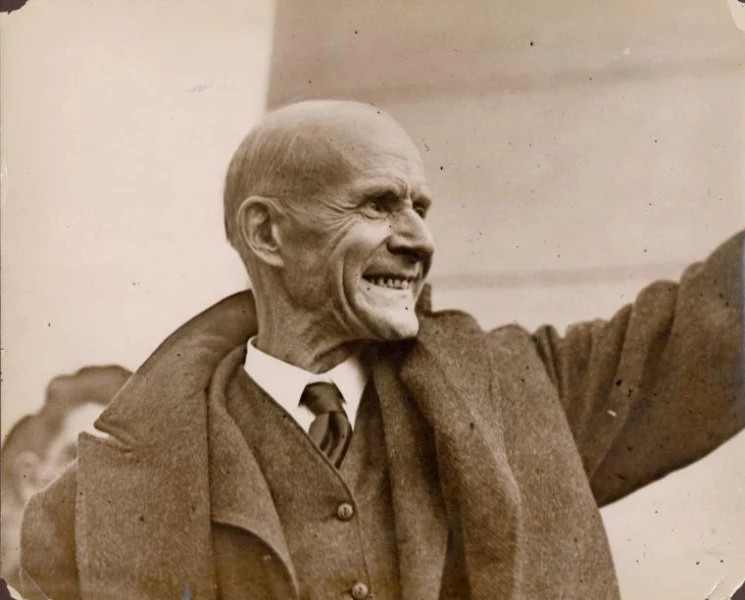

Malgré tout, la gauche socialiste a réussi à se reconstituer dans les décennies qui ont suivi sous la direction d' Eugene V. Debs. Ce n'est pas une théorie abstraite qui l'a attiré vers le socialisme, mais son expérience vécue au sein de l' American Railway Union. Là, comme il le rappelait, « dans le reflet de chaque baïonnette et l'éclair de chaque fusil, la lutte des classes se révélait. Ce fut ma première leçon pratique de socialisme, même si j'ignorais totalement qu'on l'appelait ainsi ».

En 1901, Debs a contribué à la fondation du Socialist Party of America. Au cours des deux décennies suivantes, des candidats socialistes devinrent maires et représentants au Congrès, remportant des élections locales dans tout le pays. À son apogée en 1912, Debs obtint près d'un million de voix, soit environ 6 % du total national, alors qu'il se présentait comme candidat tiers à la présidence (et à nouveau depuis sa prison en 1920). Pendant un certain temps, le socialisme devint une partie visible et établie de la démocratie américaine.

« Cette guerre n'est pas notre guerre »

Mais le socialisme a été confronté à son épreuve la plus redoutable pendant la Première Guerre mondiale. Dans toute l'Europe et aux États-Unis, de nombreux socialistes se sont opposés au conflit, arguant qu'il s'agissait d'une « guerre des riches et d'un combat des pauvres », un argument qui a trouvé un écho auprès d' une grande partie de l'opinion publique américaine.

La critique socialiste allait au-delà du ressentiment de classe. Pendant des décennies, les socialistes ont établi un lien direct entre l'exploitation parasitaire de la main-d'œuvre par le capitalisme dans leur pays et son expansion prédatrice à l'étranger. À la fin du XIXe siècle, à l'époque du haut impérialisme, alors que les puissances européennes se partageaient le globe au nom de la gloire nationale tout en faisant preuve d'un mépris brutal pour la vie de ceux qu'elles asservissaient, les penseurs progressistes et socialistes affirmaient que l'impérialisme n'était rien d'autre qu'une trahison de la logique du capitalisme.

Le communiste et révolutionnaire russe Vladimir Lénine a qualifié cette période de « stade monopolistique du capitalisme » (les capitalistes l'ont qualifiée de cause de la « civilisation »). De même, l'économiste britannique John Hobson a soutenu que l'empire ne servait pas les intérêts de la nation, mais ceux de ses élites qui utilisaient le pouvoir de l'État pour s'assurer les matières premières et les nouveaux marchés dont elles avaient besoin pour poursuivre leur expansion économique. « L'objectif principal de l'impérialisme moderne, expliquait-il, n'est pas la diffusion de la civilisation, mais l'asservissement des peuples au profit des intérêts dominants ». C'était là « la racine économique de l'impérialisme ».

De même, aux États-Unis, W.E.B. Du Bois, éminent défenseur des droits civiques, a replacé la guerre dans le contexte plus large de l'histoire de la domination raciale et coloniale. Il en a retracé les origines jusqu'au « trafic sinistre » d'êtres humains qui avait plongé des continents entiers dans un « état d'impuissance propice à l'agression et à l'exploitation », rendant ainsi imaginable, et donc possible, le « viol de l'Afrique ». La guerre, affirmait-il, était la continuation de l'empire par d'autres moyens. « Que leur importe le coût de la guerre aux nations, écrivait-il, si en dépensant quelques centaines de millions en acier et en poudre à canon, elles peuvent gagner des milliards en diamants et en cacao ? »

D'autres, comme Helen Keller, militante pour les droits des personnes handicapées et socialiste, membre fondatrice de l'American Civil Liberties Union, se sont fait l'écho de ces critiques. En 1916, elle écrivait : « Toutes les guerres modernes trouvent leur origine dans l'exploitation. La guerre civile a été menée pour décider si ce sont les esclavagistes du Sud ou les capitalistes du Nord qui devaient exploiter l'Ouest. La guerre hispano-américaine a décidé que les États-Unis devaient exploiter Cuba et les Philippines. » À propos de la Première Guerre mondiale, elle concluait : « Les travailleurs ne s'intéressent pas au butin ; ils n'en obtiendront de toute façon rien. »

Une fois que Washington est entré en guerre, il a criminalisé la dissidence par le biais des lois sur l'espionnage et la sédition, les mêmes « mesures d'urgence » qui seraient utilisées, lors de guerres futures, pour poursuivre des lanceurs d'alerte comme Daniel Ellsberg, Edward Snowden et Daniel Hale [et Julian Assange - NdT]. Les socialistes ont été parmi les premières cibles.

Après un discours condamnant la guerre en 1918, Debs lui-même fut emprisonné. « Que la richesse d'une nation appartienne à tout le peuple, et pas seulement aux millionnaires », déclara-t-il. « La classe dirigeante vous a toujours enseigné et formé à croire que votre devoir patriotique était d'aller à la guerre et de vous faire massacrer sur son ordre. Mais dans toute l'histoire du monde, vous, le peuple, n'avez jamais eu votre mot à dire dans la déclaration de guerre. » L'appel à un monde « dans lequel nous produisons pour tous et non pour le profit de quelques-uns » reste plus que jamais d'actualité.

Le socialisme après la peur

La peur rouge de 1919, suivie du maccarthysme dans les années 1950 et du climat général d'hystérie et de répression de la guerre froide, a effectivement criminalisé le socialisme, le transformant en tabou politique aux États-Unis et le chassant du discours américain dominant. Pourtant, malgré la férocité de la croisade anticommuniste, un certain nombre de voix éminentes ont continué à défendre le socialisme.

En 1949, réfléchissant à une guerre qui avait fait plus de 60 millions de morts et nous avait apporté Auschwitz et Hiroshima, Albert Einstein affirmait que « la véritable source du mal » était le capitalisme lui-même. L'humanité, insistait-il, « n'est pas condamnée, en raison de sa constitution biologique, à s'anéantir mutuellement ou à être à la merci d'un destin cruel qu'elle s'est elle-même infligé ». L'alternative, écrivait-il, résidait dans « la mise en place d'une économie socialiste », avec un système éducatif destiné à cultiver « un sens de la responsabilité envers ses semblables plutôt que la glorification du pouvoir et du succès ».

Martin Luther King Jr. a poursuivi cette lutte contre le capitalisme, le racisme et la guerre. S'appuyant sur l'héritage de la campagne Double-V, il a appelé à lutter contre les maux de la suprématie blanche au niveau national et de l'impérialisme à l'étranger. En luttant contre ces injustices étroitement liées, il adopta de plus en plus une analyse socialiste, même s'il ne revendiquait pas publiquement cette étiquette. Pour King, il ne pouvait y avoir de demi-liberté ou de libération partielle : les droits politiques étaient vides de sens sans justice économique et l'égalité raciale était impossible sans égalité de classe.

Comme il le disait, on peut « appeler cela la démocratie ou le socialisme démocratique, mais il doit y avoir une meilleure répartition des richesses dans ce pays pour tous les enfants de Dieu ». Rejetant avec une lucidité cinglante le mythe pernicieux de l'autonomie capitaliste, il soulignait qu'« il est normal de dire à un homme de se relever par ses propres moyens, mais c'est une plaisanterie cruelle que de dire à un homme sans moyens qu'il doit se relever par ses propres moyens ».

Dans son discours de 1967 à la Riverside Church dénonçant la guerre américaine au Vietnam, King a clairement établi le lien. « Une nation qui continue année après année à dépenser plus d'argent pour la défense militaire que pour les programmes d'amélioration sociale », a-t-il averti, « se rapproche de la mort spirituelle ». L'Amérique, a-t-il ajouté, avait besoin d'une révolution des valeurs, d'un passage d'une société « axée sur les choses » à une société « axée sur les personnes ». Tant que « les machines et les ordinateurs, la recherche du profit et les droits de propriété [seront] considérés comme plus importants que les personnes », a-t-il conclu, « les trois géants que sont le racisme, le matérialisme et le militarisme ne pourront être vaincus ».

Les efforts visant à discréditer Zohran Mamdani et d'autres socialistes démocrates comme Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez et Rashida Tlaib, qui remettent en cause le pouvoir établi, ne datent bien sûr pas d'hier. Ils reflètent une lutte permanente autour de la signification de la démocratie. Pour construire une société qui serve réellement son peuple, il est nécessaire de renouer avec une tradition longtemps marginalisée qui conçoit la démocratie non seulement comme la tenue d'élections, mais aussi comme un véritable mode de vie axé sur la lutte pour le plus grand nombre plutôt que pour une poignée de privilégiés. Mamdani et ses acolytes ne peuvent pas faire exception à la règle si une telle vision doit un jour s'implanter dans ce pays.

Dans la vision sombre et la version de l'Amérique de Donald Trump, les institutions démocratiques se délabrent à un rythme rapide, l'armée est utilisée pour occuper les villes dirigées par des maires démocrates et la tyrannie remplace l'État de droit. Le fascisme n'a jamais triomphé sans le consentement des élites qui craignent davantage la montée de la gauche que la dictature. Mussolini et Hitler ne sont pas arrivés au pouvoir dans le vide ; ils ont été portés au pouvoir par une élite démocratique qui préférait un ordre autoritaire à l'incertitude de la démocratie populaire.

Pour faire face aux crises actuelles, il ne suffit pas de réformes fragmentaires. Il faut repenser la vie politique. Les siècles d'impérialisme qui reviennent sous la forme du fascisme ne peuvent être démantelés sans s'attaquer au capitalisme qui les a soutenus, et le capitalisme lui-même ne peut être transformé sans démocratiser l'économie qu'il contrôle.

Ce pays se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. Le capitalisme nous a menés au bord d'une catastrophe écologique, économique et morale. Aujourd'hui, les 1 % les plus riches contrôlent plus de richesses que les 93 % les plus pauvres des Américains réunis, une trajectoire tout simplement insoutenable. Le choix reste le même qu'il y a un siècle : une forme de socialisme comme fondement d'une démocratie renouvelée ou la poursuite de la barbarie comme prix à payer pour le refuser. La question n'est plus de savoir si le socialisme peut fonctionner en Amérique, mais si la démocratie américaine peut survivre sans lui.

Eric Ross

Traduction Le Grand Soir