par Manolo de Los Santos

L'accusation de «narco-État» n'est que le prétexte à une politique étrangère hostile, motivée par le désir de contrôler un pays qui possède les plus grandes réserves avérées de pétrole au monde.

Démystifier l'accusation de «narco-État».

Le gouvernement américain a relancé sa campagne qualifiant le Venezuela de »narco-État», accusant ses dirigeants de trafic de drogue et offrant des primes conséquentes pour leur arrestation. Cette campagne, brièvement mise en veille, n'est qu'une manœuvre stratégique et non une évaluation factuelle. Cette accusation, largement amplifiée sous l'administration Trump, ne masque qu'un objectif plus ancien : renverser le gouvernement vénézuélien et s'emparer de ses importantes ressources pétrolières et minières. Un examen plus approfondi des faits témoigne de la lutte active du Venezuela contre le trafic de drogue selon ses propres modalités, ainsi que de la volonté persistante du gouvernement américain de déstabiliser les nations indépendantes d'Amérique latine.

La lutte du Venezuela contre le trafic de drogue : une réalité post-DEA

En 2005, le Venezuela a connu un tournant dans sa stratégie antidrogue lorsque le président Hugo Chávez a expulsé la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine, l'accusant d'espionnage et dénonçant une atteinte à la souveraineté vénézuélienne. Cette décision se fondait sur la conviction de Chávez que la DEA «servait de couverture pour œuvrer au service du renseignement contre [son] gouvernement».

À l'époque, les responsables vénézuéliens s'étaient montrés déterminés à poursuivre seuls la lutte contre le trafic de drogue.

«La DEA n'est pas indispensable à la lutte contre le trafic de drogue au Venezuela. Nous continuerons à œuvrer avec les organisations internationales contre ce fléau», avait déclaré Chávez.

Contrairement au discours américain selon lequel cette mesure aurait entraîné un afflux de substances illicites, le gouvernement vénézuélien, par l'intermédiaire de son Office national de lutte contre le trafic de stupéfiants (ONA) et des Forces armées nationales bolivariennes (FANB), a intensifié ses propres stratégies de lutte contre le trafic de drogue. Selon la Superintendance nationale antidrogue (SUNAD) du Venezuela, le pays a procédé à d'importantes saisies de drogue au fil des ans. En 2015 par exemple, le département d'État américain a lui-même rapporté que l'ONA a saisi 65,76 tonnes de drogues durant les huit premiers mois de l'année, soit une augmentation de 132 % par rapport à la même période en 2014. La cocaïne et la marijuana représentaient l'essentiel de ces saisies. Le Venezuela a également coopéré avec d'autres pays, signant en 2014 un accord international avec la Russie pour lutter contre le narcotrafic.

Si le gouvernement américain a souvent qualifié le Venezuela de »plaque tournante de la drogue», cette caractérisation occulte souvent les mesures proactives prises par le pays et sa réalité géographique. Sa longue et perméable frontière avec la Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, qui abrite sept bases militaires américaines et trois bureaux de la DEA, peut en effet en faire un point de transit clé. Toutefois, cela n'implique pas la complicité de l'État.

Une étude réalisée par l'Institut de recherche sociale Tricontinental et l'Observatoire de la guerre juridique (Lawfare) a en effet rapporté qu'après cinq décennies de »guerre contre la drogue», la DEA elle-même a reconnu, en 2023, que les principales organisations de trafic de drogue opèrent toujours à l'échelle mondiale. George Papadopoulos, administrateur adjoint principal de la DEA, a déclaré devant le Congrès américain que les cartels de Sinaloa et de Jalisco comptent à eux seuls «des associés, des intermédiaires et des facilitateurs dans les 50 États des États-Unis».

L'étude soutient que ce plan d'intervention continentale contre les stupéfiants s'inscrit dans un schéma global de domination politique et militaire sur tout le continent américain, de l'Alaska au cap Horn, y compris l'Antarctique, territoire devenu un enjeu majeur de la géopolitique mondiale.

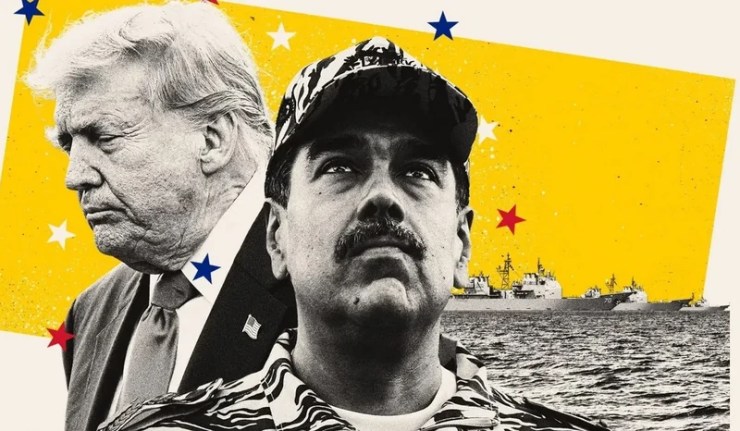

Les accusations de l'administration Trump, une arme politique

L'administration Trump a porté l'accusation de »narco-État» à un niveau sans précédent, s'en servant comme d'une arme politique et juridique directement dirigée contre le gouvernement vénézuélien. En mars 2020, le ministère américain de la Justice a annoncé l'inculpation très médiatisée du président Nicolás Maduro et de quatorze autres hauts responsables vénézuéliens, actuels ou anciens, pour »narcoterrorisme», corruption et trafic de drogue.

En dévoilant l'acte d'accusation, le procureur général de l'époque, William Barr, a accusé Maduro et ses collaborateurs d'avoir comploté avec une faction dissidente des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) pour expédier des tonnes de cocaïne aux États-Unis. Il a déclaré :

«Pendant plus de 20 ans, Maduro et un certain nombre de ses collaborateurs haut placés auraient conspiré avec les FARC, entraînant une entrée massive de cocaïne sur le territoire américain, avec des conséquences dévastatrices pour les communautés américaines».

Il a également affirmé que les dirigeants vénézuéliens «bénéficiaient du soutien du régime de Maduro, qui leur sert de refuge pour poursuivre leur trafic de cocaïne et leur insurrection armée».

Cette accusation était assortie d'une prime pour la capture de Maduro, initialement fixée à 15 millions de dollars, puis portée à 50 millions. Une telle mesure, qui évoque davantage une prime offerte pour la capture d'un chef terroriste, avait pour but clair de délégitimer Maduro et de trouver une justification légale pour le destituer de ses fonctions. Un tel procédé constitue une tentative de pression politique sans précédent pour un chef d'État en exercice.

Les responsables vénézuéliens ont vivement condamné ces accusations, les qualifiant de »pitoyable écran de fumée». Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil, a qualifié cette prime de »pathétique» et de »grossière opération de propagande politique». Dans une allocution télévisée, le président Maduro a promis que le Venezuela «défendrait ses côtes, son ciel et son territoire» et a qualifié l'ingérence américaine de »menace démesurée et absurde d'un empire en déclin».

Le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodríguez, a également réagi, qualifiant la proclamation américaine d'«acte ignoble qui restera dans les annales de la diplomatie internationale».

La motivation impérialiste et l'escalade militaire.

L'attaque juridique et rhétorique contre le Venezuela n'est pas un incident isolé. Elle coïncide avec une montée des tensions militaires sans précédent. En avril 2020, au début de la première administration Trump, le président américain a annoncé une opération antidrogue massive dans les Caraïbes, envoyant des navires de guerre et déployant des milliers de marines près des eaux territoriales vénézuéliennes.

Ce déploiement militaire, combiné à la prime offerte pour la capture de Maduro, visait deux objectifs : d'une part intimider le gouvernement vénézuélien, et lui signifier une volonté d'intervention directe, et d'autre part à détourner l'attention des problématiques internes des États-Unis, en particulier de la gestion de la pandémie de Covid-19 par l'administration. Jorge Arreaza, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, a alors tweeté :

«Alors que la population de Floride agonise sous l'effet de la pandémie, le Pentagone diffame le Venezuela pour promouvoir la réélection de Trump et obtenir des ressources pour sa machine de guerre. Ils commettent un crime contre le Venezuela et contre leur propre pays».

Ces nouvelles manœuvres militaires interviennent après la récente décision de l'administration Trump de classer les cartels de la drogue en Amérique latine comme une menace pour la sécurité nationale, comme le stipule une note du Pentagone. En guise de mise en œuvre immédiate de cette politique, les États-Unis ont déployé trois destroyers lance-missiles Aegis - l'USS Gravely, l'USS Jason Dunham et l'USS Sampson - au large des côtes vénézuéliennes. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une opération plus vaste impliquant environ 4 000 Marines et soldats de la marine, ainsi que des avions espions P-8 et au moins un sous-marin d'attaque, qui opéreront à proximité des côtes vénézuéliennes.

Ces mouvements militaires ont été vivement condamnés par les dirigeants de toute la région. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a fermement rejeté le recours aux forces militaires américaines sur son territoire, soulignant que la coopération ne saurait s'étendre à une »invasion» et que son gouvernement ne dispose d'aucune preuve d'un lien direct entre le président Maduro et les cartels mexicains. Le président colombien Gustavo Petro, quant à lui, a clairement fait savoir qu'il considère toute opération militaire américaine non autorisée comme une «agression contre l'Amérique latine et les Caraïbes», et qu'une attaque contre le Venezuela serait perçue comme une attaque contre la Colombie.

Le Venezuela a quant à lui appelé ses plus de quatre millions de volontaires à se mobiliser dans tout le pays pour défendre sa souveraineté. Ce sont ces mêmes milices bolivariennes qui, en 2020, ont capturé les mercenaires qui tentaient d'entrer au Venezuela pour commettre une série d'assassinats et semer le chaos dans le pays.

Le déploiement de navires de guerre et d'unités militaires, ainsi que la note du Pentagone, signalent clairement que l'accusation de »narco-État» n'est que le prétexte à une politique étrangère hostile, motivée par le désir de contrôler un pays qui possède les plus grandes réserves avérées de pétrole au monde. Pour les défenseurs de la justice à travers le monde, la défense de la souveraineté vénézuélienne est un enjeu crucial dans la lutte plus générale contre l'interventionnisme des États-Unis et pour l'autodétermination de toutes les nations.

source : Savage Minds via Spirit of Free Speech