publié le 15/09/2025 Par Ariane Denoyel

Les antidépresseurs les plus couramment utilisés sont-ils beaucoup moins efficaces qu'on le croit ? Un lanceur d'alerte étasunien, Ed Pigott, s'attache, depuis deux décennies, à révéler les multiples fraudes de l'étude « de référence » sur ces molécules : Star*D. Jusque-là, les autorités sanitaires n'ont pas réagi, alors que ces traitements sont prescrits à plus d'un Français sur dix. Elles ont, en revanche, signalé que certaines de ces molécules se trouvent actuellement en pénurie - sans prévenir clairement les patients des effets de sevrage parfois délétères qu'un arrêt peut engendrer.

« Quand mon généraliste m'a prescrit un antidépresseur, voici huit ans, il ne m'a pas prévenue que je risquais d'avoir du mal à l'arrêter », confie Sylvie, une infirmière de 42 ans. « Le médicament, de la venlafaxine, m'a un peu "déconnectée". Au bout d'un an et demi, quand j'ai décidé d'arrêter, mon médecin m'a conseillé de ne prendre le comprimé qu'un jour sur deux ». Sylvie suit ce conseil contestable et développe rapidement vertiges, migraines et crises de panique accompagnées de suées. « Je ne me reconnaissais plus, me sentais bien plus déprimée et plus mal qu'avant de commencer le traitement », relève-t-elle. Son médecin interprète son état comme un retour en force de la dépression. Sylvie commence à suspecter que le médicament y joue un rôle essentiel, ce qu'il juge impossible.

« Les symptômes varient en intensité, mais n'ont jamais régressé complètement. Je dois apprendre à vivre dans cet état dégradé, instable. C'est difficile à accepter ». Depuis, Sylvie s'est renseignée, a échangé sur les réseaux sociaux avec d'autres victimes et n'a plus de doute : elle souffre d'un sevrage, comme une proportion significative - 25 à 50 % selon une étude de 2019 - des personnes qui arrêtent ce type d'antidépresseurs, les IRS (1) :

« Si j'avais eu la moindre idée des conséquences, je n'aurais pas pris ce traitement. Quand j'ai vu que la venlafaxine faisait l'objet de tensions d'approvisionnement, ces derniers mois, j'ai pensé à tous ceux qui risquaient de plonger involontairement dans de tels sevrages. S'ils font face au même déni médical, leur détresse n'en sera que plus grande. »

(Pour plus d'infos, lire « Sevrage : la fabrique du déni médical »)

Les autorités sanitaires françaises et internationales recommandent de soigner la plupart des dépressions par des antidépresseurs, principalement des IRS, associés à de la psychothérapie.

Ces guidelines (« recommandations de bonne pratique ») s'appuient beaucoup sur une énorme étude clinique étasunienne sortie voici près de 20 ans. Dotée à l'époque d'un budget de 35 millions de dollars d'argent public et menée par le National Institute of Mental Health, l'une des composantes du réseau fédéral des National Institutes of Health, elle porte le nom de « Star*D » (pour Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression) et a été publiée sous forme de plusieurs articles de revues médicales à partir de 2006.

Alors qu'au fil du temps, il s'est avéré que l'efficacité des molécules les plus prescrites fait l'objet d'importantes controverses et qu'elles provoquent souvent des effets indésirables lourds et durables, le décorticage de Star*D par le lanceur d'alerte Ed Pigott, à partir de 2009, aurait dû relancer les interrogations sur leur place dans les prises en charge. Compte tenu de l'ampleur des dissimulations révélées par ce psychologue étasunien, on peut aussi se demander pourquoi les médias grand public n'ont jamais évoqué ces révélations.

Une étude présentée comme proche des « conditions réelles »

Star*D promettait de fournir des données solides pour guider la prise en charge de la dépression « dans la vraie vie ». Pour cela, elle devait évaluer l'efficacité des antidépresseurs chez plus de 3 000 patients considérés comme représentatifs des personnes déprimées. Alors que les études menées par les fabricants imposaient des critères excluant, de facto, 60 à 90 % des gens déprimés.

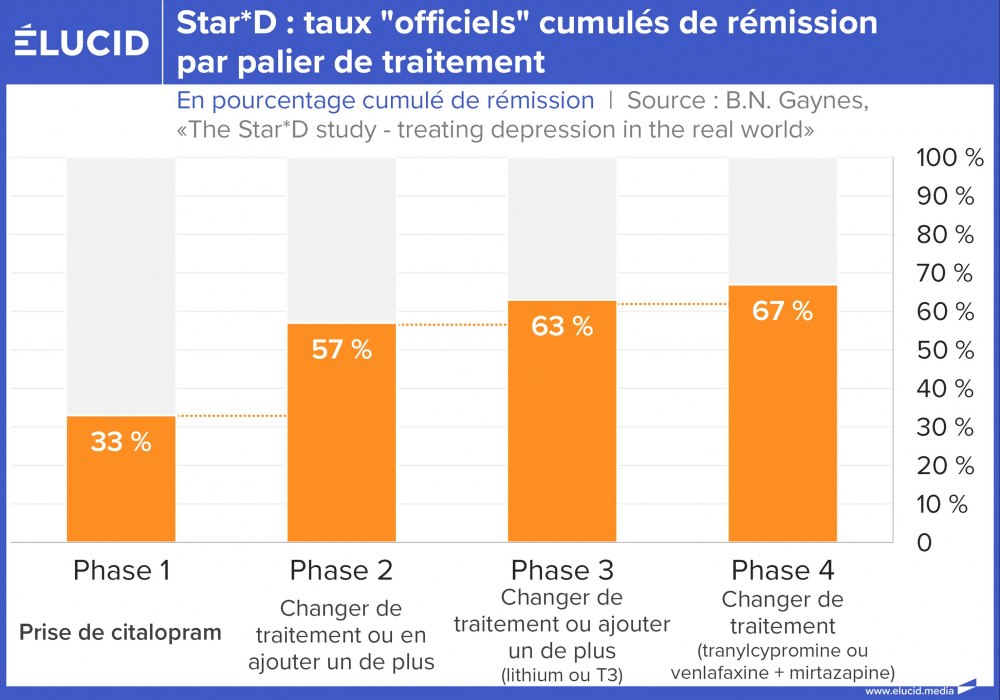

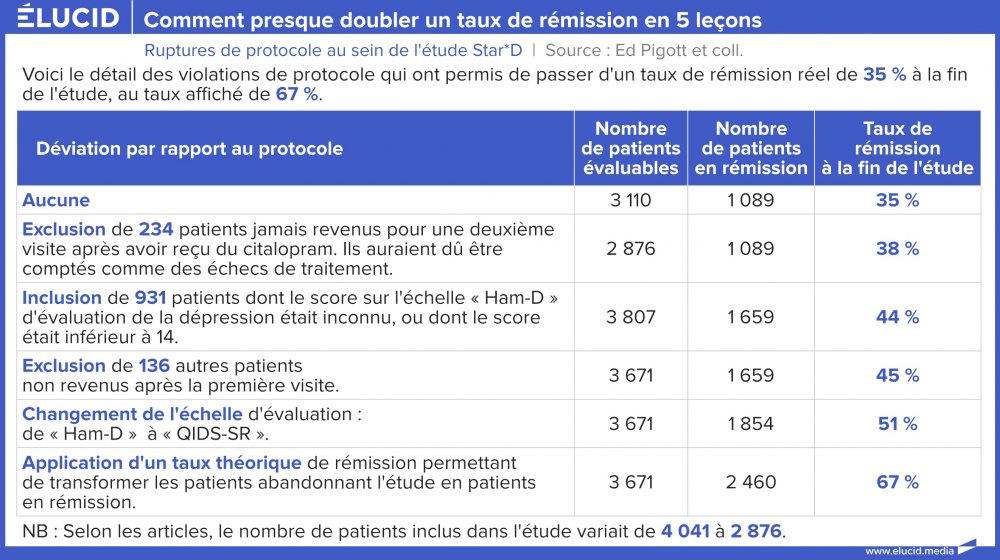

« Les résultats communiqués faisaient état d'un taux de rémission de 67 % à l'issue des quatre phases de l'étude, mais elle était truffée d'anomalies, systématiquement au bénéfice des traitements », dénonce Ed Pigott depuis son fief de Rhode Island, sur la côte est des États-Unis, où il coule une retraite active. « Le taux réel de rémission était moitié moindre, et pire, à un an, il ne dépassait pas 2,7 %. Ce taux à un an n'était jamais communiqué, les auteurs donnaient juste celui prétendument observé à la fin de chaque phase de l'étude ».

Selon les auteurs de cet article, « avec des traitements vigoureux et persistants (sic), la plupart des patients entreront en rémission ». Comme le montrera Ed Pigott, la réalité est plus nuancée.

Pour en arriver à ces découvertes, Pigott a recouru à de nombreuses démarches prévues par la loi étasunienne sur le droit à l'information. En effet, les articles des revues médicales ne proposent que des synthèses des essais cliniques présentés et ne donnent pas accès à la « cuisine interne ». Accéder aux données dites « brutes » (raw data) relève souvent du parcours du combattant.

Après avoir obtenu puis épluché ces données, le psychologue a signé ou cosigné une série d'articles scientifiques, à partir de 2009. Une réanalyse poussée a récemment été publiée par ses soins dans la revue BMJ Open. « Les vraies conclusions de Star*D sont négatives, c'est-à-dire que l'étude a échoué à démontrer des différences significatives sur le plan clinique parmi 11 traitements de plusieurs natures pharmacologiques », reprend-il (2).

Les révélations du lanceur d'alerte, reprises dans un livre très documenté de 2015 signé par le journaliste Robert Whitaker et la professeure de psychologie Lisa Cosgrove (3), auraient dû créer un scandale, puisque Star*D forme le socle des recommandations actuelles sur la dépression. Des millions de personnes, à travers le monde, se sont retrouvées sous traitement du fait de Star*D. Pourtant, les médias grand public n'ont jamais évoqué les révélations d'Ed Pigott et de ses collègues. Au contraire, l'étude Star*D est encore régulièrement présentée comme une référence, et l'on ne manque pas de citer son remarquable taux de rémission cumulé des deux tiers.

Ed Pigott, lanceur d'alerte sur l'étude Star*D

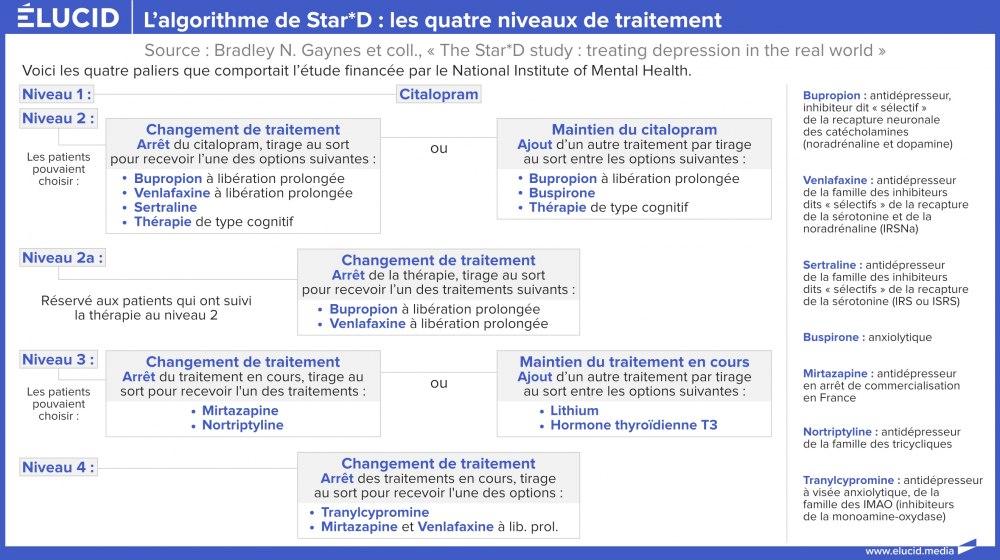

Star*D se déroulait en quatre phases successives de douze semaines chacune. Les patients recrutés recevaient, en première ligne de traitement, l'antidépresseur citalopram. Officiellement, 37 % se trouvaient en rémission après un peu plus de six semaines. Les autres se voyaient proposer sept options, avec ou sans maintien du citalopram, ajoutant, le cas échéant, une autre molécule ou de la psychothérapie. Les promoteurs de l'essai déclaraient, à l'issue de cette deuxième phase, que l'état de 30 % de l'effectif s'était amélioré. Les deux tiers restants recevaient une autre famille d'antidépresseurs, ou du lithium, ou une hormone thyroïdienne. Quatorze pour cent étaient alors considérés comme en rémission. Les personnes atteignant le dernier stade étaient qualifiées dépressifs très résistants aux traitements et recevaient des doses élevées de molécules considérées comme plus puissantes, seules ou en combinaison (mirtazapine, venlafaxine à libération prolongée, tranylcypromine).

Outre l'étrange variation, au fil des articles, du nombre officiel de patients inclus dans l'étude, son protocole - ce document de référence qui en détaille très précisément le déroulement - n'a pas été suivi dans au moins quatre instances, ce qui constitue a minima une méconduite scientifique sérieuse (lire le tableau récapitulatif ci-dessous). On peut même parler de fraude (4). « Ainsi, plus de 300 patients ont été exclus de l'effectif ; une grande partie aurait dû être maintenue et comptabilisée comme autant d'échecs de traitement », précise Ed Pigott :

« Par ailleurs, le "score de dépression" des patients inclus devait être évalué grâce à un questionnaire bien connu, l'échelle de Hamilton. Et seuls les patients dont le score était égal ou supérieur à 14 devaient entrer dans la cohorte. Mais 931 personnes ont été incluses alors qu'on ne disposait pas de leur score, ou qu'il était inférieur à 14 - ce qui signifiait qu'ils n'auraient pas dû être considérés comme "suffisamment" déprimés. »

Enfin, les responsables de l'essai ont décidé de changer d'échelle d'évaluation en cours de route, passant de celle de Hamilton à une autre, QIDS-SR (5). Un « thermomètre » moins sensible pour tenter de dissimuler la fièvre ? « Ce changement de référentiel a notamment permis d'augmenter de 44,9 % le taux de rémission sous citalopram », relève Ed Pigott.

En vérifiant les conflits d'intérêts des 12 auteurs de Star*D au moment de la sortie de l'étude, on découvrait plus de 150 liens avec les industriels - jusqu'à 33 pour le seul Maurizio Fava. Huit d'entre eux entretenaient des liens avec Forest, fabricant du citalopram, mis en vedette dans l'étude.

Ces résultats ne surprennent pas outre mesure Jean-Pierre Thierry, conseiller médical de la fédération d'associations de patients France Assos Santé. « L'article scientifique le plus cité au monde a été publié en 2005 par le Pr John Ioannidis, pour révéler que 80 % des résultats de recherche publiés sont faux ! Les biais sont très fréquents, et parfois intentionnels ou frauduleux, même si les autorités sanitaires ne le reconnaissent pas toujours », déplore-t-il.

Un argument de plus en faveur d'Ed Pigott, qui se défend d'être une sorte de croisé anti-médicaments : « Il s'agit aussi de rappeler que ces traitements ne sont pas inoffensifs, ils peuvent comporter des bénéfices et des risques : il faut le savoir, et en tenir compte ».

Mais Star*D s'est construite sur le présupposé que les traitements sont efficaces et comportent peu d'effets indésirables. Ainsi, l'étude ne comportait pas de « bras placebo » : un groupe tiré au sort qui, au lieu de recevoir les médicaments, se voit administrer un produit neutre (6). « Comme la dépression se déroule typiquement avec des hauts et des bas, une étude sans bras placebo donnera plus facilement l'impression que les traitements marchent », note Joanna Moncrieff (7), professeure de psychiatrie de l'University College de Londres et auteure de nombreux articles et livres sur l es risques des psychotropes. Un chercheur comme Irving Kirsch a consacré une partie de sa carrière à montrer que les antidépresseurs les plus courants n'étaient pas réellement plus efficaces que des placebos (8). En 2008, l'un de ses articles concluait déjà qu'il « existe peu d'arguments en faveur de la prescription d'antidépresseurs, à part pour les dépressions les plus graves ».

Nombre de psychiatres considèrent, de surcroît, que la plupart des dépressions guérissent spontanément au bout de quelques semaines ou mois, et qu'il faudrait que les études tiennent compte de ce facteur. Et qu'elles n'attribuent pas aux traitements des rémissions spontanées, par exemple. « Les données épidémiologiques compilées par les assureurs étasuniens montrent que la dépression durait un an voici quelques décennies, alors qu'aujourd'hui, on en sort plus difficilement », observe Jean-Pierre Thierry. « Pour autant, une partie des patients semblent ressentir un effet bénéfique en début de traitement ».

La Pre Moncrieff estime même que la chronicisation de la dépression constitue une conséquence des traitements psychotropes, qui induisent des déséquilibres durables dans le cerveau et l'organisme, enfermant des centaines de milliers de patients dans la maladie. Elle considère leur rapport bénéfices/risques négatif dans l'immense majorité des cas.

Surdiagnostic ?

« Fraudes scientifiques et scandales sont toujours désolants », assure le professeur de psychiatrie montpelliérain Raoul Belzeaux (9). « Pour autant, à mes yeux, l'étude a posé un cadre. Elle ne remet pas en cause l'intérêt des antidépresseurs pour traiter la dépression ». Pour ce médecin, il n'existe pas réellement de flambée de la dépression :

« La forme des troubles psychiques change au cours du temps dans une société donnée. Je constate parfois une dérive dans les définitions de cette maladie, dont le champ peut être élargi. On médique beaucoup trop de personnes légèrement déprimées, qui devraient bénéficier de psychothérapies - les récents dispositifs de remboursement des consultations de psychologues représentent, en cela, une avancée exceptionnelle. Les antidépresseurs devraient être réservés aux dépressions dites modérées ou plus graves. »

Là où Joanna Moncrieff perçoit un effet néfaste des traitements, le Pr Belzeaux voit un effet de la succession d'épisodes dépressifs : « Star*D a tout de même eu le mérite de souligner à quel point la dépression devient plus difficile à soigner au fil des rechutes. Lors d'un premier épisode, les patients tendent à bien répondre aux traitements médicamenteux, puis beaucoup moins bien au fil des épisodes suivants ».

Si l'on questionne la Haute autorité de Santé (HAS), instance chargée d'élaborer les fameuses recommandations de bonne pratique, qui guident les médecins dans la prise en charge des patients, elle répond :

« La HAS n'a pas étudié cette reprise d'étude, elle n'est donc pas en mesure de la commenter à ce stade. Pour votre information, la HAS a des travaux prévus sur l'état dépressif de la personne âgée dans le cadre de son programme santé mentale et psychiatrie : elle prendra bien sûr en compte tout élément pertinent de la littérature la plus récente. Selon les éléments : la HAS pourrait également modifier ses recommandations antérieures si nécessaire. »

Le fait que les conclusions d'une des plus importantes études sur la dépression aient été entièrement remises en cause depuis 16 ans est donc « passé sous les radars » des autorités sanitaires françaises. Aucune réévaluation n'a été lancée. Les sociétés savantes ne se sont pas non plus saisies de la question.

Un des seuls échos médiatiques de la réanalyse de Star*D, dans un support destiné aux professionnels (décembre 2023)

Revirements impossibles

« Quand un groupe médical a adopté un "standard de soins", un virage à 180° atteint sa crédibilité », décrypte Jean-Pierre Thierry :

« C'est pourquoi les retournements médicaux s'avèrent parfois difficiles ; pensez par exemple au temps qu'il a fallu pour faire modifier les recommandations sur la position de couchage des bébés, à la diabolisation du gras dans le risque cardiovasculaire, qui a déclenché l'épidémie d'obésité... À cette construction professionnelle s'ajoute une construction sociale, qui implique les décideurs jusqu'au plus haut niveau politique. Ces facteurs d'inertie sont renforcés par l'absence d'innovation en matière de psychotropes. D'autant que les prises en charge non médicamenteuses demanderaient des moyens et du temps, alors que le système se trouve déjà sous haute tension... »

Pour la Pre Joanna Moncrieff, le silence autour de la réanalyse montre à quel point la psychiatrie est incapable de tolérer l'idée que ses traitements n'aident sans doute pas vraiment la plupart des gens.

Quoi qu'on pense de Star*D et de sa reprise, comment justifier de ne pas informer les patients sur ces controverses anciennes et profondes, afin de respecter leur consentement libre et éclairé à un potentiel traitement (art. L.1111-4 du Code de la Santé publique) ?

Plus largement, leur décision de prendre ou pas un traitement psychotrope devrait intégrer la coexistence, en matière de pathologies mentales, de deux visions qui s'affrontent. Dans les très grandes lignes, la première considère qu'elles découlent principalement de déséquilibres biochimiques, de susceptibilités génétiques, qu'elles sont des maladies du cerveau. La deuxième vision, sans nier l'existence de maladies, juge que l'essentiel de la souffrance psychologique découle des circonstances de vie - difficultés professionnelles, familiales, précarité, etc. - et que la pathologiser s'avère contre-productif.

Récemment, la vision « biologique » a subi un revers, à travers son lobby le plus actif : la fondation FondaMental. Début juin, Le Monde a repris les révélations de huit chercheurs et médecins dénonçant son « usage discutable, voire "trompeur", de données scientifiques à des fins de communication ». FondaMental, très en cour au plus haut de l'exécutif, avait notamment touché 80 millions d'euros au titre du plan France 2030. Sollicitée pour commenter la reprise de Star*D, elle nous a fait savoir qu'aucun chercheur n'était disponible.

« Chaque fois que je mets au jour une nouvelle méconduite de Star*D, je me dis que là, forcément, ça va créer un scandale », confie Ed Pigott. « Je me suis trompé à chaque fois : rien ne bouge, c'est à peine croyable ». La suite de sa réanalyse de Star*D sortira bientôt, elle mettra en évidence une dissimulation de la hausse marquée du risque de suicide sous certains traitements. Fera-t-elle les gros titres ?

Notes

(1) Les inhibiteurs dits « sélectifs » de la recapture de la sérotonine (IRS ou ISRS) et leurs proches cousins, les inhibiteurs dits « sélectifs » de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNa).

(2) Pour tenir compte d'une certaine tendance à « triturer » les données pour obtenir des résultats souhaitables, les scientifiques distinguent les résultats qui atteignent un certain seuil statistique considéré comme significatif, mais pas forcément probant pour le patient. Le « bénéfice clinique » est celui réellement ressenti par le patient.

(3) Lisa Cosgrove, Robert Whitaker, Psychiatry under the influence, institutional corruption, social injury & prescriptions for reform, Palgrave Macmillan, 2015.

(4) Ed Pigott et coll., « What are the treatment remission, response and extent of improvement rates after up to four trials of antidepressant therapies in real-world depressed patients ? A reanalysis of the STAR*D study's patient-level data with fidelity to the original research protocol », BMJ Open, juillet 2023 - Mad in America

(5) Quick inventory of depressive symptomatology, self-report

(6) Sans que les patients et les médecins évaluateurs sachent si le produit administré est celui testé ou un placebo. C'est pourquoi on parle d'essais « randomisé » (les groupes sont constitués par tirage au sort) en double aveugle (ou à double insu).

(7) Conflits et liens d'intérêts : la Pre Moncrieff ne touche pas d'argent de l'industrie mais précise qu'elle a reçu des financements de la part du National Institute of Health Research et qu'elle copréside le réseau informel Critical Psychiatry Network et est membre du bureau du Council for Evidence-based Psychiatry (deux fonctions bénévoles).

(8) Lire aussi cet article et le livre d'Irving Kirsch, Dépression, le mensonge des antidépresseurs... et les vraies pistes de guérison, éditions Mosaïque-Santé, 2013.

(9) Conflits et liens d'intérêts : selon le site eurosfordocs (qui reprend, de façon plus ergonomique, la base Transparence-Santé), le Pr Dr Belzeaux a bénéficié de 20 collaborations avec l'industrie, pour un montant légèrement supérieur à 5 000 euros. Nous avons demandé des précisions au Pr Belzeaux, notamment sur la nature de ses liens avec FondaMental, et sommes en attente de sa réponse.

Photo d'ouverture : bigshot01 - @Shutterstock