par Pepe Escobar

Les brillantes cultures eurasiennes ont convergé, interagi et déployé leurs ailes sur les anciennes Routes de la soie.

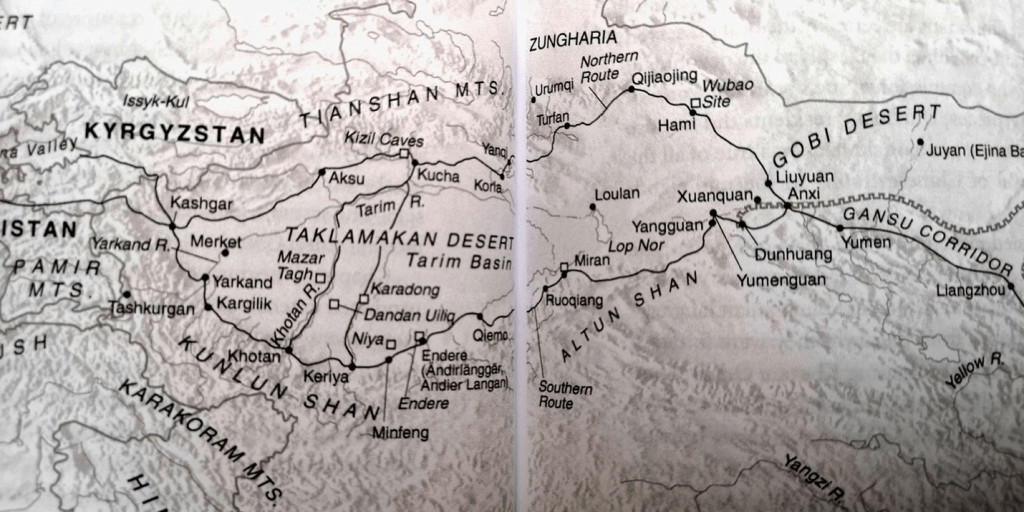

DUNHUANG - À travers l'histoire, la Route de la soie - en réalité un réseau de routes - est la superstar des autoroutes : le corridor de connectivité le plus important qui ait jamais existé, traversant l'Eurasie antique, reliant ce que les érudits chinois définissent consensuellement comme les principaux systèmes civilisationnels du monde : la Chine, l'Inde, la Perse, Babylone, l'Égypte, la Grèce et Rome, tout en mettant en évidence plusieurs étapes historiques des échanges économiques et culturels entre l'Orient et l'Occident.

Le professeur Ji Xianlin, éminent spécialiste des études sur Dunhuang, a formulé une phrase qui rendra fous à jamais les suprémacistes occidentaux :

«Il n'y a que quatre systèmes culturels influents dans le monde, et non cinq : le chinois, l'indien, le grec et l'islam. Ils se sont tous rencontrés uniquement à Dunhuang et au Xinjiang, en Chine».

La position géostratégique privilégiée de Dunhuang à travers l'histoire était inévitablement vouée à générer des réalisations artistiques spectaculaires.

Après des années depuis mes précédents voyages, puis le choc du Covid, puis la reprise subséquente de la Chine, j'ai eu le privilège de finalement me lancer dans un nouveau Voyage vers l'Ouest pour retracer l'ancienne Route de la soie originale, en partant de Xian - l'ancienne capitale impériale Chang'an - jusqu'à Dunhuang en passant par le corridor du Gansu.

Les brillantes cultures eurasiennes ont convergé, interagi et déployé leurs ailes sur les anciennes Routes de la soie. Dunhuang, à l'extrémité ouest du corridor Hexi dans la province du Gansu, était le centre névralgique de la partie orientale de la route de la soie chinoise, encadrée par les montagnes au nord et au sud, les plaines centrales à l'est et le Xinjiang à l'ouest.

Dunhuang, le «phare flamboyant», occupait une position stratégique suprême, contrôlant deux cols : Yangguan et Yumenguan. L'empereur Han Wu Di comprenait clairement que Dunhuang était la dernière source d'eau importante avant le redoutable désert du Taklamakan à l'ouest, et qu'elle se trouvait à la croisée des trois principales routes de la soie menant vers l'ouest.

Yumenguan était le col très important de la Porte de Jade, établi par l'empire Han au IIe siècle avant J.-C. : situé dans le sud du Gobi et à l'extrémité ouest des montagnes Qilian, il marquait en fait la limite occidentale de la Chine classique.

Le col de la Porte de Jade. Photo : Pepe Escobar

J'ai passé une journée entière sous un ciel bleu éblouissant dans le col et ses environs après avoir conclu un accord avec un chauffeur de taxi à Dunhuang. C'est passionnant d'admirer la façon dont la dynastie Han a organisé son système de gestion du trafic, son système de feux de signalisation et son système de défense de la Grande Muraille (les vestiges de la muraille Han sont toujours là), garantissant ainsi la sécurité du corridor de connexion à longue distance de la route de la soie.

Les vestiges de la Grande Muraille Han. Photo : P.E.

Parlez à la caravane : le secret des «échanges entre les peuples»

Dans le Dunhuang Book Center, impeccablement organisé, les archives historiques le décrivent comme «une métropole où se rencontrent les peuples Han et non Han». Un véritable précurseur des «échanges entre les peuples» de Xi Jinping. L'esprit perdure, en particulier au fabuleux marché nocturne, une fête gastronomique où les recettes ouïghoures occupent une place de choix.

Femmes d'affaires ouïghoures au fabuleux marché nocturne de Dunhuang. Photo : P.E.

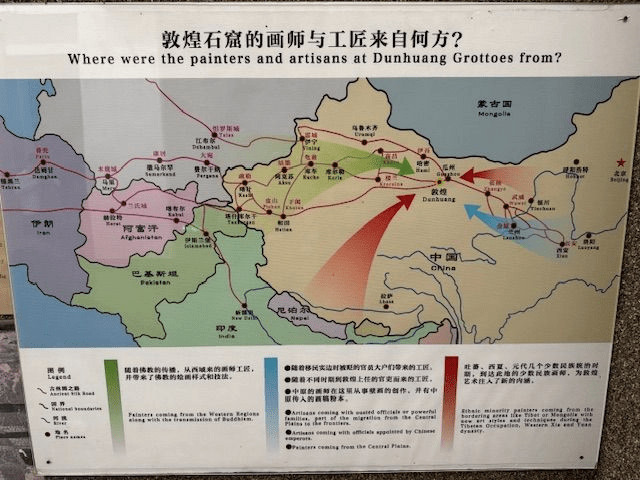

La soie et la porcelaine des plaines centrales, les bijoux et les parfums des «régions occidentales», les chameaux et les chevaux du nord de la Chine, les céréales de Hexi, tout était commercialisé à Dunhuang. Les transactions commerciales, les migrations, les jeux militaires, les échanges culturels, la profusion de lettrés, d'érudits, d'artistes, de fonctionnaires, de diplomates, de pèlerins religieux et de militaires ont donné naissance à un mélange effervescent de cultures chinoises classiques - sogdienne, tibétaine, ouïghoure, tangoute, mongole - qui ont toutes été absorbées dans ce qui est finalement devenu l'art de Dunhuang.

Bouddhisme itinérant, nestorianisme, zoroastrisme, islam : l'esthétique sophistiquée de Dunhuang a été progressivement influencée par l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la danse, le tissage et les techniques de teinture venues d'Asie centrale et au Moyen-Orient.

Le terme «route de la soie» dans la Chine modernisée «modérément prospère» de Xi est une question extrêmement nuancée. Par exemple, déjà à Xi'an, à la petite pagode de l'Oie blanche, on le voit décrit comme «Routes de la soie : le réseau routier du corridor Chang'an-Tian Shan».

Il s'agit d'une interprétation géographiquement correcte, qui met l'accent sur les montagnes du Tian Shan plutôt que sur le Xinjiang politiquement correct (qui faisait essentiellement partie des «régions occidentales», et non nécessairement du territoire chinois, pendant des siècles).

Quant à l'origine de la Route de la soie, elle suit désormais une version unique, acceptée par les chercheurs : en 140 avant J.-C., l'empereur Han Wu Di envoya Zhang Qian en tant qu'émissaire dans les «régions occidentales» pour deux missions commerciales. Les «Mémoires historiques» montrent que Zhang Qian, premier diplomate officiel de l'histoire chinoise, a de facto ouvert des voies de communication avec les «régions occidentales», après quoi tous les États du nord-ouest ont commencé à commercer avec les Han, en particulier la soie.

Du musée d'histoire du Shaanxi à Xi'an à l'Académie de Dunhuang, en passant par le musée du Gansu à Lanzhou, notamment grâce aux échanges avec des universitaires et des conservateurs de musée, ainsi qu'aux formidables expositions sur la Route de la soie, il est fascinant de retracer le récit officiel désormais établi sur les Routes de la soie, selon lequel «la civilisation de la Chine ancienne représentée par la soie a commencé à avoir un impact sur les États des régions occidentales, d'Asie centrale et au Moyen-Orient».

La réalité était bien plus complexe que cela, car les épices, les métaux, les produits chimiques, les selles, les articles en cuir, le verre, le papier (inventé au IIe siècle avant J.-C.) tout était sur le marché, mais la tendance générale s'applique : les marchands des plaines centrales bravaient les déserts et les sommets montagneux dans des caravanes chargées de soie, de miroirs en bronze et de laques de Chine, cherchant à les échanger contre des marchandises, tandis que les marchands des régions occidentales apportaient des fourrures, du jade et du feutre dans les plaines centrales.

On peut parler d'«échanges entre peuples» multiethniques. Soit dit en passant, personne n'utilisait jamais le terme «route de la soie» ; on parlait plutôt de «route vers Samarcande» ou simplement des routes «nord» ou «sud» autour du sinistre désert du Taklamakan.

À propos du système monétaire de la dynastie Tang...

Au IIIe siècle, Dunhuang était déjà au sommet de la connectivité de la Route de la soie ; c'est à cette époque que les marchands et les pèlerins ont commencé à financer la construction des grottes bouddhistes de Mogao situées à proximité.

Le pavillon principal des grottes de Mogao. Photo : P.E.

Les grottes de Mogao font partie de ce que l'on appelle dans la province du Gansu les cinq grottes de Dunhuang. Il s'agit du même système de grottes : 813 ont survécu, dont 735 à Mogao. L'approche de Mogao est en soi une expérience passionnante : nous devons prendre un bus officiel du parc, bondé de millions de touristes chinois, qui roule à travers le désert, et soudain, nous nous retrouvons au pied oriental des montagnes Mingsha, avec la rivière Dangquan qui coule juste devant nous, face aux montagnes Qilian à l'est, les grottes adossées à la falaise et creusées dans celle-ci, reliées par une série de rampes et de passerelles.

La construction des grottes a commencé dès le IVe siècle et s'est poursuivie jusqu'au XIVe siècle (les premières peintures murales datent du Ve siècle) ; il s'agit d'un ensemble de grottes réparties sur quatre niveaux, s'étendant sur 1,6 km du nord au sud le long d'une falaise haute de 30 mètres. Les 492 grottes de la partie sud abritent plus de 45 km de peintures murales, plus de 2000 statues peintes et cinq avant-toits en bois. Elles étaient à l'origine utilisées pour vénérer les bouddhas.

Au musée de l'Académie de Dunhuang : d'où venaient les artistes. Photo : P.E.

Ce que nous pouvons encore voir aujourd'hui est à couper le souffle. Parmi les pièces maîtresses, on peut notamment citer une scène de lutte tirée de la vie de Bouddha dans la grotte 290, une jeune fille apsara (danseuse mythique) dans la grotte 296, le roi cerf dans la grotte 257, une scène de chasse dans la grotte 249, un Garuda (appelé en chinois «l'oiseau écarlate») dans la grotte 285, les paraboles de la Cité magique tirées du Sūtra du Lotus, chef-d'œuvre de la haute dynastie Tang, dans la grotte 217 ; un bodhisattva assis dans la grotte 196 ; des bodhisattvas en adoration parfaitement conservés dans la grotte 285.

L'un des points forts bouddhistes des grottes de Mogao. Photo : P.E.

Les règles sont extrêmement strictes : visite uniquement de certaines grottes, avec un guide officiel, pas de photos, seule la lampe torche du guide pour éclairer les grottes. J'ai eu le privilège d'être guidée par Helen, qui a étudié à l'université de Dunhuang et prépare actuellement un doctorat en archéologie. Après la visite, elle m'a expliqué en détail le travail de conservation révolutionnaire de l'Académie de Dunhuang.

La construction des grottes a été une entreprise spectaculaire en termes de division du travail. Imaginez : des tailleurs de pierre pour creuser et excavater une grotte dans la falaise ; des maçons pour construire des structures en bois ou en terre ; des charpentiers, qui réparaient également les outils en bois ; des sculpteurs pour créer les statues ; et des peintres pour peindre les grottes et les statues.

Mogao, en tant qu'expérience esthétique, est inégalé dans sa collection remarquable de peintures murales bouddhistes mêlant les arts chinois, persans, indiens et centrasiatiques.

Et puis il y a ce que nous ne pouvons pas voir : plus de 40 000 rouleaux trouvés dans la grotte-bibliothèque, le plus grand dépôt de documents et d'artefacts découvert le long de la route de la soie, avec des textes sur le bouddhisme, le manichéisme, le zoroastrisme et l'Église chrétienne orientale (de Syrie) montrant à quel point Dunhuang était cosmopolite. Cela fait partie du pillage européen, scientifique et autre, des richesses de Dunhuang qui a commencé à la fin du XIXe siècle, une histoire complètement différente, complexe et longue.

En termes géoéconomiques, Dunhuang a été extrêmement riche pendant près de dix siècles, en particulier sous la dynastie Tang (VIe-IXe siècle). Les Tang avaient un système monétaire fascinant, avec trois monnaies différentes : les textiles (soie et chanvre), les céréales et les pièces de monnaie.

Le gouvernement central, dans la capitale impériale Chang'an, utilisait une seule unité agrégée pour représenter tous les échanges commerciaux. La garnison de Dunhuang était un poste stratégique clé : les paiements étaient effectués en pas moins de six types différents de soie tissée. En effet, chaque localité payait ses impôts avec des tissus produits localement. Les Tang transféraient tous ces textiles à Dunhuang. Les officiers de la garnison convertissaient ensuite les tissus fiscaux en pièces de monnaie et en céréales, afin de payer les marchands locaux et nourrir les soldats.

En résumé, la dynastie Tang injectait en permanence beaucoup d'argent - via les tissus - dans l'économie de Dunhuang. On peut parler ici d'un modèle d'État public-privé, qui n'a certainement pas échappé aux planificateurs de Pékin lorsqu'ils ont proposé, en 2013, le concept des nouvelles Routes de la soie.

source : Strategic Culture Foundation