par Pepe Escobar

L'avenir des anciennes «régions occidentales» : un centre géostratégique riche en énergie, multiculturel, multiconfessionnel, situé sur la nouvelle route de la soie, dans une Chine «modérément prospère».

YUTIAN, SUR LA ROUTE DE LA SOIE DU SUD - Nous sommes en route dans le sud du Xinjiang, après un aller-retour éprouvant dans le Taklamakan, à travers les dunes de sable, pour visiter le village de Daliyabuyi, «tribu perdue» au milieu du désert, puis retourner à notre hôtel ultra-moderne dans l'oasis de Yutian. Il est minuit, nous venons de terminer le proverbial festin gastronomique ouïghour, et il ne reste qu'une chose à faire : se faire raser.

L'avantage d'être en route dans le Xinjiang pour tourner un documentaire avec une équipe de production ouïghoure de choc, chauffeurs notamment, c'est qu'ils savent tout. «Pas de problème», dit l'un des chauffeurs, «il y a un salon de coiffure de l'autre côté de la rue». En fait, un boulevard qui brille à minuit. Les magasins sont encore ouverts. La vie continue comme d'habitude en Ouïghouristan.

Avec mon ami Carl Zha, nous traversons la rue et entrons dans le salon de coiffure pour nous plonger dans une fabuleuse tranche de vie (ouïghoure), grâce à deux jeunes coiffeurs et leur acolyte, un jeune homme élégant qui joue compulsivement à un jeu vidéo sur son smartphone et qui semble tout savoir sur le quartier (il le dirige peut-être même, à la manière d'un affranchi).

Ils nous racontent tout sur leur quotidien, leur activité, le coût de la vie, le sport, la vie dans l'oasis, la drague, leurs attentes pour l'avenir. Non, ce ne sont pas des réfugiés de camps de concentration. Ni des esclaves soumis au travail forcé. Une heure et demie avec eux, et vous obtenez un doctorat en études sociales ouïghoures, en direct. Avec en prime une coupe de cheveux (Carl) et un rasage (moi-même) pour moins de 10 dollars à une heure du matin.

Nous étions prêts pour la suite du voyage, lorsque nous avons officiellement achevé la triade de la Route de la Soie : la soie, le jade et les tapis. La soie et les tapis dans la légendaire oasis de Khotan, en observant comment ils sont fabriqués depuis des siècles.

Tissage de tapis à Khotan. Photo : Pepe Escobar

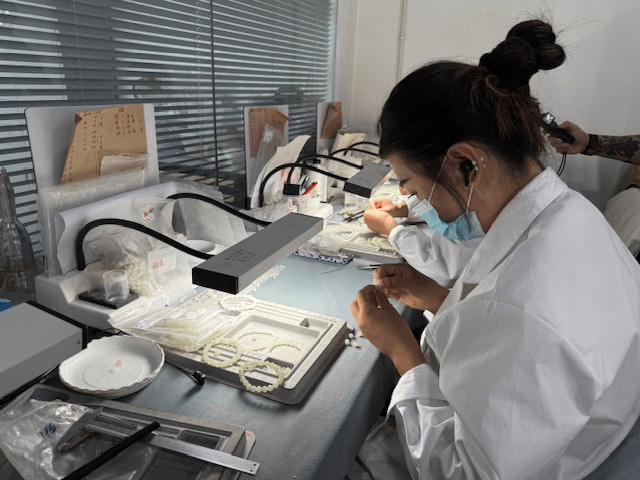

Et le jade à Yutian même, qui n'est pas aussi célèbre, historiquement, que Khotan, mais qui possède aujourd'hui une entreprise de jade à la pointe de la technologie, impliquée dans tout le processus, de l'extraction minière au produit final raffiné, notamment le jade noir et blanc, le plus fin.

Polissage du jade le plus raffiné à Yutian. Photo : P.E.

En fait, il s'agit d'un quatuor de la Route de la Soie, car il faut ajouter les couteaux, dans la petite oasis de Yengisar, capitale mondiale de la production de couteaux en pierres précieuses. Tous les hommes ouïghours portent un couteau : en signe de virilité et pour couper les melons juteux du Xinjiang à la moindre occasion.

Yengisar : la capitale mondiale des couteaux. Photo : P.E.

Tout au long de la route de la soie du nord, nous étions bien sûr à l'affût des esclaves et des camps de concentration afin de les signaler aux agences de renseignement occidentales. Puis, sur la route entre Kucha et Aksu, nous avons aperçu une femme parmi les champs de coton vallonnés.

La femme dans les champs de coton. Photo : P.E.

Nous avons commencé à discuter et avons rapidement découvert qu'elle ne cueillait pas de coton : elle dégageait en fait le chemin dans la plantation de coton pour permettre à une machine de tourner et de commencer à cueillir le coton de manière mécanisée, à la manière de l'agriculture mécanisée. Elle nous a tout raconté sur sa vie quotidienne : elle était une Ouïghoure locale, travaillait dans ces mêmes champs de coton privés depuis près de deux décennies, vivait avec sa famille et gagnait un salaire décent. Elle n'avait jamais vu de camp de travail forcé ou de concentration de sa vie.

Profiter de la vraie vie ouïghoure dans les villes oasis

À travers les routes de la soie nord et sud, dans les villes oasis historiquement importantes, de Turfan et Kucha à Khotan et Kashgar, nous avons suivi la vie quotidienne des Ouïghours sans filtre, présentée par les Ouïghours et parmi les Ouïghours. La politique n'a jamais été abordée dans les conversations.

Nous avons été invités dans leurs vastes maisons - grandes cours, vignes poussant sur le toit ; nous avons assisté à deux mariages, l'un relativement discret dans un hôtel quatre étoiles, l'autre digne d'une production bollywoodienne dans le meilleur restaurant de Kashgar.

Mariage ouïghour extravagant à Kashgar. Les mariés sont

assis juste derrière «Love». Photo : P.E.

Nous avons discuté avec des barbiers, des boulangers, des marchands, des hommes et des femmes d'affaires. Nous avons dégusté avec délectation leur cuisine spectaculaire ; oui, le sens de la vie se trouve dans un bol parfait de laghman, accompagné d'un pain naan parfait.

Le Saint Graal de la gastronomie ouïghoure : laghman, plov et

barbecue de Kashgar. Photo : P.E.

Plus que cela, c'était une obsession que je nourrissais depuis mon premier voyage sur la route de la soie en 1997, juste après la rétrocession de Hong Kong : je voulais retracer et approfondir l'histoire fascinante de l'ancienne route de la soie dans ces villes oasis, en suivant une fois de plus les traces de mon héros, le moine itinérant Xuanzang au début de la dynastie Tang.

Cette nouvelle version de Voyage vers l'Ouest était donc, à bien des égards, un voyage vers les «régions occidentales» bouddhistes avant qu'elles ne soient intégrées à la Chine.

Turfan et Kucha étaient toutes deux des étapes clés du Voyage vers l'Ouest de Xuanzang au début du VIIe siècle. Puis, équipé de chameaux, de chevaux et de gardes, il a traversé les montagnes du Tian Shan, a rencontré le kaghan des Turcs occidentaux (qui portait une fine robe de soie verte et un bandeau de soie de 3 mètres de long autour de la tête) au bord du lac Issyk-Kul d'un bleu profond (dans l'actuel Kirghizistan) et a continué à marcher jusqu'à Samarcande (dans l'actuel Ouzbékistan).

Tout cela est comme une miniature en jade représentant l'attrait de la route de la soie, entrelaçant les liens entre la culture chinoise, le bouddhisme, les Sogdiens (le peuple persan qui était le principal intermédiaire dans le commerce de la route de la soie et la communauté d'immigrants la plus influente en Chine pendant la dynastie Tang) et la Perse elle-même.

À Samarcande, Xuanzang fut révélé pour la première fois à la culture perse extrêmement riche, si différente de celle de la Chine, tout aussi sophistiquée. Et c'est Samarcande, et non Rome, qui fut le partenaire commercial le plus important du royaume indépendant de Gaochang au Ve siècle, puis de la dynastie Tang.

Les vestiges du royaume de Gaochang, à l'extérieur de Turfan.

Cela nous amène à certains aspects géostratégiques et géoéconomiques fascinants de l'ancienne Route de la soie.

Très peu de gens, à part les grands érudits et les planificateurs économiques autour de Xi Jinping, savent que l'acteur clé de l'économie de la route de la soie, en particulier pendant la dynastie Tang, du VIIe au Xe siècle, était... la dynastie Tang elle-même. Il s'agissait avant tout de financer les «régions occidentales» de l'époque dans un affrontement militaire sérieux contre les Turcs occidentaux.

Les armées Tang étaient donc positionnées tout le long des oasis de la Route de la soie du Nord, avec une particularité intéressante : la plupart d'entre elles n'étaient pas chinoises, mais locales, provenant du corridor du Gansu et des «régions occidentales».

Les conquêtes et les pertes se succédaient sans discontinuer. Par exemple, la dynastie Tang a perdu l'oasis très importante de Kucha au profit des Tibétains entre 670 et 692. Résultat : une augmentation des dépenses militaires. Dans les années 740, la dynastie Tang envoyait pas moins de 900 000 rouleaux de soie par an à quatre quartiers généraux militaires dans les régions occidentales : Hami, Turfan, Beiting et Kucha (toutes des oasis importantes de la route de la soie). Voilà qui est bon pour l'économie locale.

Quelques dates nous montrent comment le scénario géostratégique a changé sans cesse. Commençons par le début des années 800, lorsque les Ouïghours ont commencé à régner sur Turfan. À cette époque, le khagan ouïghour a rencontré un maître originaire de Sogdiane, la région autour de Samarcande, qui lui a fait découvrir le manichéisme, une religion fascinante fondée en Perse par Mani au IIIe siècle, selon laquelle les forces de la lumière et des ténèbres se livrent une lutte éternelle pour contrôler l'univers.

Le khagan ouïghour prit alors une décision fatidique : il adopta le manichéisme, qu'il consigna sur une tablette de pierre trilingue (en sogdien, en ouïghour et en chinois).

La longue marche du bouddhisme vers la région autonome

L'empire tibétain était également très puissant à la fin des années 700. Dans les années 780, il s'installa dans le Gansu et en 792, il conquit Turfan. En 803, les Ouïghours reprirent Turfan. Mais les Ouïghours qui vivaient encore en Mongolie furent vaincus par les Kirghizes en 840 ; certains d'entre eux finirent par s'installer à Turfan et fondèrent un nouvel État : le khanat ouïghour, dont la capitale était la ville de Gaochang, que j'ai enfin eu le plaisir de visiter.

Les ruines de la ville de Gaochang. Photo : P.E.

C'est alors seulement que Turfan devint ouïghour, utilisant la langue ouïghoure, et non le chinois, pour le commerce. Cela dura pendant des siècles. L'économie était largement axée sur le troc, le coton remplaçant la soie comme monnaie d'échange. Sur le plan religieux, sous la dynastie Tang, la population de Turfan était un mélange de bouddhistes, de taoïstes, de zoroastriens et même de chrétiens et de manichéens. Une petite église, témoignage du christianisme oriental, basée en Mésopotamie, avec le syriaque comme langue liturgique, a été découverte au début du XXe siècle par des archéologues allemands à l'extérieur des murs orientaux de Gaochang.

Le manichéisme est donc devenu pendant un certain temps la religion officielle de l'État ouïghour. Leur art était absolument exceptionnel. Pourtant, il ne reste qu'une seule peinture rupestre manichéenne, dans les magnifiques grottes de Bezeklik. J'ai payé 500 yuans pour avoir le privilège de la voir, guidé par un jeune chercheur ouïghour très compétent.

La raison de la disparition des peintures murales manichéennes est qu'aux alentours de l'an 1000, le khaganat ouïghour a décidé de se convertir entièrement au bouddhisme, abandonnant le manichéisme. Même la désormais célèbre grotte 38 de Bezeklik (celle que j'ai visitée, où les photos sont interdites) en témoigne : les grottes comportaient deux couches, une couche manichéenne sous une couche bouddhiste.

Sur le plan politique, les revirements se sont succédé sans relâche : c'est là l'histoire principale de la route de la soie. En 1209, les Mongols ont vaincu le khaganat ouïghour à Turfan, mais ont laissé les Ouïghours tranquilles. En 1275, les Ouïghours s'allièrent au légendaire Kubilai Khan. Mais les rebelles paysans finirent par renverser la Pax Mongolica et établir la dynastie Ming au XIVe siècle : Turfan, cependant, resta significativement en dehors des frontières de la Chine proprement dite.

Une date cruciale est 1383 : Xidir Khoja, un musulman, conquit Turfan et obligea tout le monde à se convertir à l'islam, qui perdure encore aujourd'hui. Du moins en apparence : lorsque vous demandez aux habitants des villes oasis du Xinjiang s'ils sont musulmans, beaucoup refusent poliment de répondre. Le passé bouddhiste demeure, dans l'inconscient collectif et de manière visible, dans les ruines spectaculaires de Gaochang.

Le Xinjiang est resté indépendant de la Chine jusqu'en 1756, date à laquelle les armées de la dynastie Qing ont pris le pouvoir. Au cours de notre voyage le mois dernier, nous nous sommes retrouvés en plein milieu de la 70ème année de la fondation de la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Tout le Xinjiang était recouvert de drapeaux rouges et de banderoles portant le chiffre «70».

Urumqi : célébration des 70 ans du Xinjiang. Photo : P.E.

Tel est l'avenir des anciennes «régions occidentales» : devenir un centre géostratégique de la nouvelle route de la soie, riche en énergie, multiculturel, multiconfessionnel et «modérément prospère» de la Chine.

source : Strategic Culture Foundation