Erno RENONCOURT

L'impensé de la sécurité publique haïtienne

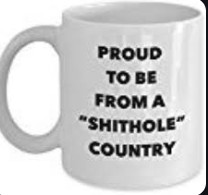

Par sa nature paradoxale, ce bug mérite d'être explicité. Car c'est lui qui génère les impensés que l'on retrouve dans les postures de corps et d'esprit de la grande majorité de ceux et celles qui peuplent les strates sociales haïtiennes. Mais, c'est surtout au sommet de la hiérarchie sociale haïtienne que ces impensés agissent de manière foudroyante, en concourant à donner au pays ses attraits shitholiques, son décor putride et sa légendaire instabilité politique. Pour cause, ce sont les multiples impensés des groupes dominants qui font dire à plus d'un qu'Haïti est un pays dépossédé et improbable, puisqu'il n'est gouverné ni par les Haïtiens ni pour les Haïtiens. En effet les marrons de la précarité qui sont au sommet du leadership national haïtien, de par leur imaginaire fissuré, ne peuvent concevoir les socles cognitifs qui conditionnent les représentations du monde et leurs possibles, voire nécessaires reconfigurations. Or ce sont ces socles qui offrent les perspectives et les angles d'ouverture vers les leviers transformationnels pour innover au profit des systèmes sociaux. Notamment en sachant penser la stratégie dans ses dimensions systémiques ; c'est-à-dire contextuelles, durables, en rupture des évidences qui confortent les routines et en intelligente confiance avec l'écosystème.

Penser la stratégie en ces termes complexes, c'est assumer de se confronter aux incertitudes qui offrent toujours des degrés de liberté pour de nouveaux possibles humains. Paradoxalement, en Haïti, non seulement les acteurs décisionnels fuient les incertitudes ; mais, en outre, ils célèbrent cette fuite comme une performance. Pour cause, les acteurs décisionnels haïtiens n'ont pas les compétences pour se confronter aux incertitudes. Car cela exige des ressources humaines insolentes, animées et systémiquement compétentes. Car ce sont elles qui peuvent, par l'originalité de leurs réflexions atypiques, offrir les codes pour approprier le contexte problématique à travers les structures enchevêtrées, dissimulées et occultées qui façonnent le réel. Paradoxe oblige : les dirigeants haïtiens ont une conception absolument indigente de la stratégie. Non seulement, comme beaucoup de décideurs dans le monde, ils ne prennent pas le temps de s'informer, au détail près, pour comprendre les causes enchevêtrées des problèmes. Pour eux un stratège n'a pas de temps pour comprendre, il a besoin de plan d'action prêt à l'emploi, en mode urgence. En outre, même leurs conseillers ne lisent pas et souvent ne comprennent pas les rapports techniques et les alertes qu'on leur envoie. Il y a beaucoup de chance que très peu de décideurs liront ce texte, et encore très peu comprendront sa valeur informative. Et pour cause, le lettré haïtien ne sait pas lire, il est un déchiffreur qui ne recherche dans une communication que ce qui conforte sa tranquillité et ses intérêts platement matériels. Il lit en diagonale et ne cherche pas à situer ce qu'il lit dans son contexte et encore moins à lui donner du sens. Tout ce qui perturbe son univers de confort médiocre et tranquille est sans intérêt et est perçu comme aigreur ou arrogance.

Or l'information n'est pas donnée, elle ne parvient à la conscience que si elle passe le filtre de l'obstacle épistémologique en assurant une transition vers l'innovation par la dualité du "connu-inconnu", du "confort-inconfort". Et plus cette information est "inconnue", "inconfortable", plus elle offre des possibles innovants !

Pour comprendre la dimension factuelle, disons stratégique, de cette perspective analytique que nous livrons, il suffit de contempler l'impensé de la stratégie de la sécurité publique haïtienne. Cet impensé se lit d'abord dans la fuite des pouvoirs publics qui, en abandonnant les lieux symbolisant l'exercice de la force publique, ouvrent la voie aux succès des assauts des gangs. Quand le pouvoir politique abandonne aux gangs tous les espaces qui délimitent les territoires de la gouvernance où s'exerce la responsabilité de l'action publique, tout en faisant l'éloge de l'adoption d'un budget de guerre contre les gangs, il y a une indigence de trop qui mérite qu'on fulmine de colères et d'insolence contre les groupes dominants haïtiens Aussi, nous allons nous affranchir de la politesse et du respect dont a fait montre le cartographe des métamorphoses urbaines de Port-au-Prince, Gilbert Mervilus, quand il s'indigne contre la passivité des forces de police en écrivant que : « La timidité apparente des institutions établies traduit trop de liens flous » avec les gangs.

Non, il n'y a pas de timidité des institutions établies et leurs liens avec les gangs ne sont pas flous. Il suffit de regarder la vidéo postée par les gangs qui ont pillé et occupé les espaces de l'Université Notre Dame à Pacot. Alors que ce local est à environ 1 km des bureaux de la Sécurité Publique à Turgeau, les gangs font la fête dans la Cour de cette université, ils se mettent en scène comme s'ils étaient dans une cérémonie de remise des diplômes et en colonie de camping. Pourtant, des semaines avant, les éditorialistes haïtiens nous parlaient des drones achetés à prix d'or, dans des marchés opaques, comme des armes fatales qui allaient faire trembler les gangs. D'autres célébraient l'adoption du budget de guerre contre les gangs comme un tournant stratégique.

Mais les faits disent autre chose : En 6 mois, 13 millions de dollars ont été dépensés en achat de munitions pour la Police, chacun des 9 membres du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) a un budget mensuel d'environ 35 000 dollars comme frais d'intelligence. On devrait dire frais d'indigence, car il n'est pas possible de prouver qu'il existe un seul parmi ces conseillers présidentiels qui possède une ouverture d'esprit et une capacité analytique pour s'approprier ce qui est intelligent. Et tout cela se fait pendant que les gangs ne font que déployer leurs tentacules terroristes sur tout le territoire. A l'heure où nous écrivons ces lignes, à Turgeau, les gangs font des incursions jusqu'à moins de 750 mètres des sièges de l'hôtel Marriott et de la compagnie de télécommunications Digicel. Ce qui a poussé les dirigeants de l'Hôtel Marriott à cesser leurs activités en Haïti. Comble de paradoxe, pendant ce temps, les experts et fonctionnaires des ministères du tourisme et du commerce ont des budgets faramineux, pour le présent exercice fiscal, pour faire la promotion des investissements directs étrangers pour développer Haïti. Pendant ce temps un des conseillers pris en flagrant de corruption multiplie les rencontres pour faciliter l'organisation des élections. Quand dans un lieu qui est gouverné par des individus, qui revendiquent tous les prestiges universitaires et les réussites sociales, retentissent de tels paradoxes, peut-on éprouver de la sympathie pour ceux qui sont au sommet de cette hiérarchie sociale ?

Que l'on ne s'y méprenne guère ! Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas d'action de la police contre les gangs. Il y en a, d'ailleurs c'est sans doute leurs actions combinées avec celles des brigadiers des zones avoisinantes qui empêchent encore à ce jour Turgeau de tomber. Et Turgeau, puisqu'il est un quartier à l'avant-poste de Debussy et Canapé Vert, hauts-lieux de la résistance contre les gangs depuis deux ans, représente la ligne rouge que les gangs ne doivent pas franchir, si tant est qu'il existe une certaine volonté nationale et internationale d'empêcher une effusion de sang dans cette zone urbaine où les habitants, en majorité, refusent de fuir. Car fuir n'est pas la solution. Car fuir, c'est livrer le pays aux gangs, c'est abdiquer sa responsabilité d'habiter son territoire et de le protéger. Comme l'a écrit, sur son blogue, le cartographe des métamorphoses de Port-au-Prince, nous devons redéfinir notre manière d'occuper responsablement, intelligemment chaque mètre, centimètre de notre territoire. Et c'est là que se trouve l'intelligence, mais c'est cette intelligence qui manque en Haïti. Il faut des actions qui ne se limitent pas à ces réactions, ces interventions d'urgence de la Police qui découlent des appel SOS au renfort, lancés par certains riverains et écoutés en hauts lieux de pouvoir, car relayés par des voix autorisées et puissantes.

Pour corroborer l'appel de Mervilus à se réapproprier intelligemment nos territoires pour empêcher les ennemis d'Haïti de nous repousser dans les retranchements de la déshumanisation, nous nous permettons de rappeler, aux membres du CPT et aux responsables de la Sécurité publique du pays, que l'intelligence de la sécurité publique d'un pays commence, non par l'achat de drones, de matériels lourds et la célébration d'un budget de guerre ; mais par une cartographie et une claire compréhension du contexte dans lequel se déroule l'insécurité. Et cela demande de l'intelligence, encore de l'intelligence et toujours de l'intelligence. Comme le dit le Manuel d'Intelligence et de sécurité territoriale :

«

Les chances de succès des stratégies et tactiques dans le domaine de la sécurité publique dépendent, dans une large mesure, de la qualité de leur conception, qui est elle-même tributaire du niveau de connaissance de leur environnement que les unités de la sécurité publique ont été capables d'acquérir. Mieux les acteurs stratégiques appréhendent le contexte dans lequel s'inscrit leur action, mieux ils comprennent les problèmes qu'ils ont à traiter, plus ils sont capables de prendre de bonnes décisions

» (Thierry Delpeuch, Jean-Marc Jaffré, Jacqueline Ross, Manuel d'Intelligence et de sécurité territoriale. Démarche de résolution de problèmes, 2017, p. 5).

Et comme nous allons le prouver dans la suite, cette appropriation du contexte n'est qu'une manifestation de l'intelligence stratégique. Celle-là même qui s'exerce au travers des compétences systémiques, lesquelles permettent de collecter les données les plus banales sur les mutations de l'environnement, de problématiser ces données et de les contextualiser à l'aune de scénarios sur les possibles reconfigurations de cet environnement, pour estime leur valeur relative et les intégrer dans un modèle probabiliste pour la prise de décision. L'intelligence stratégique de la sécurité publique, ce n'est pas se pavaner en costards luxueux et muni de gadgets électroniques coûteux. L'intelligence stratégique, c'est à la fois de l'anticipation et de la prospective. Et tout cela passe par les informations structurées. Mais disposer de bonnes informations et d'analyses pertinentes ne va pas de soi. Il faut apprendre à mobiliser un type bien particulier de ressources : le manque de tranquillité cognitive et la modélisation systémique pour farfouiller sous les strates problématiques et comprendre la mappe profonde de la réalité indigente pour laquelle on veut concevoir des réponses innovantes pour résorber les problèmes de sécurité.

Permettez que nous donnions des exemples de cas pour montrer l'improbable capacité des acteurs sociaux et décisionnels haïtiens à travailler avec ceux et celles qui disposent de ces compétences rares.

En 2012, alors que nous agissions comme consultant en technologies de l'information au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et que nou pilotions le système d'information pénitentiaire, nous avions insisté à dire, tant aux interlocuteurs nationaux qu'internationaux, que les statistiques sur le taux de détention préventive, tant médiatisées comme une dimension problématique du système judiciaire haïtien, calculées à partir des données de stock des détenus, n'avaient aucune pertinence informationnelle et encore moins de valeur stratégique pour des changements innovants. Nous leur avions en retour proposé de concevoir un tableau de bord à partir d'un modèle qui prend en compte, au-delà des données de stock, des données de flux pour relier :

• Relier les infractions, qui donnaient lieu à des incarcérations répétées et nombreuses, à la situation économique et sécuritaire des communes ;

• Relier la durée des traitements de la détention aux compétences professionnelles et éthiques des juges ainsi qu'aux ressources logistiques et méthodologiques des juridictions pénales concernées ;

• Relier les décisions de justice aux compétences professionnelles et éthiques des juges ainsi qu'aux ressources logistiques et méthodologiques des juridictions des tribunaux et des cours.

Tout un modèle structuré qui eût permis, entre autres, de comprendre la dynamique de la détention, mais aussi d'anticiper les faits délictueux et d'agir sur la sécurité publique en réduisant les risques d'infractions. Mais les experts du PNUD en fonction à cette époque, les officiels de la justice, de la sécurité publique, les responsables de l'Office de Protection du Citoyen (OPC) de l'époque, le Directeur de la Police Nationale d'Haïti (PNH) de l'époque, actuel responsable de la sécurité publique, n'avaient manifesté aucun intérêt pour un tel modèle de données pénales. Au PNUD les experts et les fonctionnaires internationaux nous avaient dit qu'Haïti n'avait pas besoin de toute cette intelligence. Le Directeur de la PNH était trop occupé à aller faire des photos avec le président de l'époque, sur le tarmac de l'aéroport, pour nous recevoir, alors qu'il nous avait donné rendez-vous. La Directrice de l'OPC était plus intéressée par ses accointances politiques avec la mafia qui organisait le business de la détention préventive pour faire le plaidoyer qu'elle avait promis de faire, alors qu'elle était venue avec son information assister à une démonstration de notre modèle. A la Sécurité Publique, les interlocuteurs n'étaient pas à la hauteur pour comprendre la valeur stratégique de ce modèle de données pénales. Figé et bloqué par ce mur d'indigence, nous avons multiplié les provocations jusqu'à la non reconduction de notre contrat de consultant avec le PNUD en 2015. J'ai été évalué comme professionnel compétent, mais déficient en relations interpersonnelles, car insolent avec les collègues et indiscret quant aux données de l'organisation. Comme si les statistiques pénitentiaires anonymisées ne relevaient pas des statistiques publiques ; comme si proposer aux autorités étatiques, avec lesquelles je collaborais, des perspectives de changement basées sur des modèles de données sur la détention préventive, était une indiscrétion.

En 2021, après l'assassinat du Président Jovenel Moïse, un membre influent du cabinet du Premier Ministre d'alors nous avait demandé de travailler avec le ministre de la Justice et de la Sécurité publique de l'époque sur un outil informationnel pour le pénitentiaire. Nous avions jugé opportun de lui faire un topo du contexte pour lui expliquer les problématiques sous-jacentes qu'il fallait adresser pour une solution intelligente, il nous avait dit, avec une certitude arrogante, qu'il n'avait pas besoin de connaître les problèmes, car il avait déjà la solution : faire une petite base de données pour dénombrer les détenus, acheter quelques tablettes et les déployer dans les prisons. Avec une dose d'insolence, nous lui avions répondu que nous ne faisions pas du bricolage cognitif en travaillant sur des solutions connues d'avance. De formation scientifique, nous vivons dans l'éthique professionnelle que nous ne pouvons agir sur un réel que si nous comprenons ses dimensions problématiques. Et nous nous étions quittés en d'assez mauvais termes.

Voilà deux des multiples cas (nous reviendrons avec d'autres dans la prochaine tribune) qui motivent notre insolence et notre défiance envers les groupes dominants haïtiens, ce haut lieu de crapulerie et d'incompétence. En fulminant d'insolence contre ceux et celles qui, en Haïti, tout en ayant le privilège du pouvoir, du savoir et des avoirs, s'adaptent tranquillement et confortablement à cette déliance, nous voulons rappeler à leur mémoire que ces ressources contextuelles (savoir, pouvoir, avoirs) n'ont de pertinence et de valeur dans un écosystème que quand elles sont exploitées pour diminuer la misère et l'instabilité qui sont, comme l'entropie, une mesure du désordre de ce lieu. De sorte, qu'on peut postuler un certain axiome intelligible de l'entropie du vivant : en tout lieu humain où l'entropie continue de croître, malgré la disponibilité des ressources contextuelles sous forme de savoir, de pouvoir et d'avoirs, il faut envisager sérieusement l'hypothèse qu'il existe en ce lieu, soit une panne de l'intelligence, soit une défaillance de l'humain.

Et forcément, quand cela s'étend sur le long terme, il induit une désintégration anthropologique. C'est cette désintégration que nous cherchons à cartographier à travers l'axiomatique de l'indigence. Hélas, il n'y a pas d'éditeurs compétents ni d'acteurs institutionnels (publics, académiques et culturels) intéressés à accompagner cette approche intelligente pour repenser Haïti. Pourtant, presque toutes les institutions haïtiennes disposent de budgets de subventions culturelles, mais elles sont en grande partie octroyées à des fins de propagande, de clientélisme et de corruption et souvent utilisées pour financer les activités insignifiantes qui ont permis aux chefs de gangs d'étendre leurs tentacules.

Problématique

Mais de quelle entropie la désintégration collective haïtienne est-elle le nom ?

Nous allons tenter dans cette seconde partie de répondre à cette question en explorant l'état des savoirs en matière de cybernétique, de thermodynamique et de technologies de l'information. En effet selon la thermodynamique, l'entropie, ou désordre thermique, n'augmente en un lieu que par dissipation d'information, défaillance de l'organisation et dispersion des ressources énergétiques sous une forme inutilisable. Autant de pertes qui, dans un milieu humainement habité, constituent une érosion de l'intelligence. C'est en tout cas ce que permet de déduire l'expérience de pensée que les thermodynamiciens appellent le démon de Maxwell, c'est toujours par une quête d'information stratégique, c'est-à-dire relevant de l'ordre du détail, que l'on peut annuler l'entropie ( Le démon de Maxwell).

En faisant ce rappel, notre propos consiste à soutenir que les shitholes (pays de merde) ne sont ni des malédictions de la nature, ni des punitions de quelques puissances coloniales vengeresses, ni des dispositions de la fatalité divine. Les shitholes sont objectivement des fabrications qui résultent du bilan médiocre, futile et enfumé que représente le travail des forces sociales d'un pays, notamment des forces dominantes qui sont au sommet de la hiérarchie sociale et occupent le leadership national. Nous reviendrons plus loin pour caractériser la nature immonde de ce leadership en Haïti, car il est avéré que c'est sa perversion en dealership qui explique rigoureusement l'errance anthropologique du collectif haïtien.