Ted Galen Carpenter

Une femme pose avec le drapeau national du Vietnam et le drapeau de la Force de libération du Viêt Nam (AFP)

Une femme pose avec le drapeau national du Vietnam et le drapeau de la Force de libération du Viêt Nam (AFP)

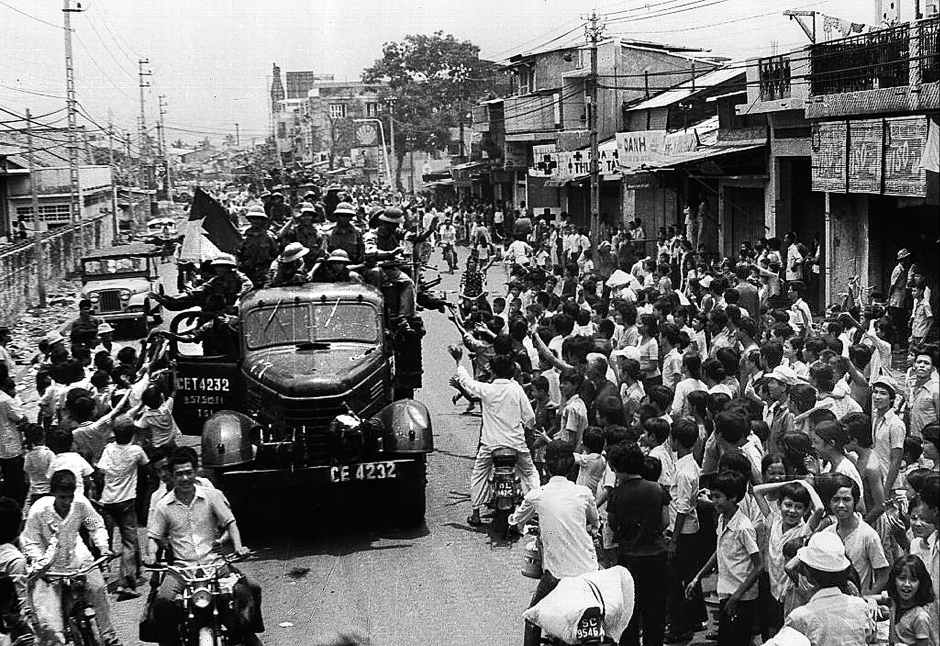

Le 30 avril 2025 marque le 50e anniversaire de la défaite finale et définitive de la croisade militaire américaine au Viêt Nam. Les images des hélicoptères américains transportant désespérément les diplomates américains et les collaborateurs sud-vietnamiens de haut niveau de Washington depuis le toit de l'ambassade américaine à Saigon ont permis de saisir non seulement l'environnement chaotique, mais aussi l'ampleur de la débâcle politique globale de Washington. L'issue de la guerre a été une défaite humiliante pour les États-Unis à tous égards. La réunification du Viêt Nam sous un gouvernement communiste était désormais une réalité incontestable. En effet, les États-Unis ont finalement cédé à la pression en établissant des relations diplomatiques avec ce gouvernement en 1995.

L'échec des efforts déployés par Washington pendant plus de vingt ans pour empêcher cette issue a coûté extrêmement cher aux États-Unis, avec plus de 141 milliards de dollars dépensés. En dollars de 2025, ce montant s'élèverait à environ 838 milliards de dollars. Le coût terrible en sang est encore pire. La guerre a coûté la vie à plus de 58 000 soldats américains et a fait environ 3,8 millions de victimes, civiles et militaires, au Sud-Viêt Nam, au Nord-Viêt Nam, au Laos et au Cambodge.

La désillusion généralisée concernant la croisade armée de Washington en Asie du Sud-Est était évidente aux États-Unis et, pendant quelques années, l'expérience désastreuse a semblé vacciner le public américain contre le soutien à des aventures similaires. Lorsque l'administration de Ronald Reagan a envisagé de soutenir militairement des régimes clients corrompus en Amérique centrale, elle s'est heurtée à une vive opposition, en particulier de la part des démocrates du Congrès. Le slogan « Plus de Vietnam » est devenu un mantra populaire dans tout le pays.

Toutefois, un examen plus approfondi des attitudes du public, en particulier des opinions des élites politiques des deux partis, aurait suggéré que le changement de l'orientation générale de la politique étrangère de Washington était moins important qu'il n'y paraissait à première vue. L'aventurisme guerrier ailleurs dans le monde n'a rencontré que peu de résistance, tant que le personnel militaire américain n'était pas directement menacé. Par exemple, la politique de Washington consistant à utiliser les rebelles islamistes en Afghanistan pour harceler les forces d'occupation soviétiques a bénéficié d'un large soutien bipartisan.

« Cette incapacité généralisée des décideurs politiques et du peuple américain à tirer des leçons plus substantielles pourrait bien être l'héritage le plus tragique et le plus durable de cet horrible conflit »

Même l'implication directe de l'armée américaine n'a suscité que peu d'opposition, pour autant que la victoire américaine soit rapide et décisive. Ce point a été confirmé lorsque les forces américaines ont envahi la Grenade en 1983 et ont rapidement chassé un régime pro-communiste qui venait de prendre le pouvoir. L'ingérence de l'administration Reagan dans la guerre civile au Liban a toutefois montré que l'opinion publique et les élites continuaient de manifester leur aversion pour les pertes américaines. La perte de 241 Marines dans le bombardement de la caserne américaine à l'extérieur de Beyrouth a immédiatement incité l'administration à déplacer les troupes restantes vers des navires au large, et cette mesure n'était qu'un prélude au départ de toutes les forces américaines du Liban.

Bien que l'expérience meurtrière du Viêt Nam ait apparemment induit un niveau de prudence un peu plus élevé - au moins temporairement - parmi les élites politiques de Washington en ce qui concerne quelques cas spécifiques, elle n'a pas entraîné de remise en question des hypothèses fondamentales de la politique étrangère des États-Unis. En particulier, le « modèle des années 1930 » dominait toujours les perceptions des élites sur les affaires mondiales et le rôle approprié de l'Amérique dans le système international : Les leaders d'opinion américains étaient toujours obsédés par la prévention de la montée d'un « autre Hitler ». Les leaders d'opinion américains étaient toujours obsédés par l'idée d'empêcher la montée d'un « autre Hitler ». Des hypothèses étroitement liées étaient que « l'apaisement » ne fonctionne jamais, que « l'agression » doit être stoppée dès qu'elle apparaît, et que les luttes géopolitiques complexes et obscures peuvent être dépeintes comme des conflits brutaux entre le bien et le mal. Malgré les conséquences négatives de la guerre du Viêt Nam, ces attitudes sont restées intactes.

La capacité de cette propagande à influencer l'opinion publique en faveur de la guerre est apparue clairement lors de la crise du Golfe persique en 1990-1991. Le discours simpliste du « bien contre le mal » a été particulièrement tenace. L'administration de George H. W. Bush, avec l'aide active des médias bellicistes, a réussi à convaincre le public américain que non seulement Saddam Hussein était un dirigeant monstrueusement mauvais, mais qu'il représentait également une menace pour l'ordre mondial comparable à celle d'Hitler.

Cette idée était absurde pour de multiples raisons. Tout d'abord, Washington a considéré Saddam comme un client précieux tout au long de la guerre d'agression de plusieurs années menée par l'Irak contre le gouvernement révolutionnaire iranien. Le dirigeant irakien n'a eu de problèmes avec Washington que lorsqu'il n'a pas réussi à gagner la bataille contre Téhéran et qu'il a eu la témérité de s'emparer du Koweït (une revendication territoriale irakienne de longue date) sans l'autorisation de Washington. Les responsables de l'administration Bush et leurs alliés des médias ont exagéré les capacités militaires de l'Irak et inventé des histoires d'atrocités incendiaires pour justifier une guerre contre l'Irak menée par une coalition internationale dominée par les États-Unis.

La victoire étonnamment facile des forces de la coalition a largement effacé les leçons de prudence tirées de l'expérience du Viêt Nam. Les fonctionnaires de l'administration et d'autres membres de l'élite pro-guerre de Washington se sont réjouis que l'Amérique ait enfin surmonté le « syndrome du Viêt Nam ». Lorsque la dissolution de l'Union soviétique à la fin de l'année 1991 a laissé les États-Unis comme seule puissance mondiale restante, cette évolution a éliminé le dernier frein à l'aventurisme militaire américain.

Les douloureuses leçons de la défaite au Viêt Nam ont été largement oubliées et la génération actuelle de décideurs politiques américains est au moins aussi imprudente que celle qui l'a précédée. L'approche dominante des conflits internationaux a un aspect lugubre et classique : exagérer la gravité de la menace pour la paix internationale et la sécurité de l'Amérique ; dépeindre l'adversaire de Washington comme l'incarnation du mal ; et présenter tout client américain assiégé à la fois comme une victime innocente et comme un défenseur de la liberté et de la démocratie. La propagande malhonnête de Washington concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine - deux autocraties corrompues - est presque une caricature de cette stratégie.

La litanie des interventions militaires et des guerres par procuration menées par Washington depuis le Viêt Nam - Afghanistan, Liban, Grenade, Panama, Koweït, Somalie, Bosnie, Kosovo, Afghanistan (à nouveau), Libye, Syrie, Yémen, et la plus dangereuse de toutes, l'Ukraine - montre à quel point les élites politiques américaines et une grande partie de l'opinion publique américaine sont restées imperméables à la signification profonde de la débâcle du Viêt Nam. Comme me l'a dit un observateur cynique : « La seule leçon durable de la guerre du Viêt Nam semble être « ne faites pas la guerre dans un pays appelé Viêt Nam » ». Cette incapacité généralisée des décideurs politiques et du peuple américain à tirer des leçons plus substantielles pourrait bien être l'héritage le plus tragique et le plus durable de cet horrible conflit.

Source : Antiwar.com