Par Patrick Lawrence pour Scheerpost, le 19 août 2025

Non, le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, vendredi dernier, dans une base militaire interarmées à Anchorage, n'a pas donné lieu à un accord de cessez-le-feu en Ukraine. Le président Trump n'a évoqué aucune "conséquence grave" au cas où Vladimir Poutine se refuse à signer un tel accord. Il n'a pas été question de nouvelles sanctions contre la Russie, ni de sanctions contre les pays qui commercent avec elle. Trump n'a pas mentionné les sous-marins nucléaires - qu'il affirme avoir déployés dans des "régions appropriées" il y a quelques semaines - et Poutine n'a pas posé de questions en ce sens.

Non, ces sujets n'ont pas été abordés à la base militaire d'Elmendorf-Richardson. Après moins de trois heures de discussions à huis clos avec le président russe, Trump a quitté Anchorage plus tôt que prévu, renonçant au projet de poursuivre les discussions avec Poutine en présence de Volodymyr Zelensky, président du régime autocratique ukrainien.

Voilà comment s'est terminé le sommet. " Pas de cessez-le-feu, pas d'accord", a sobrement conclu la BBC. " Trump et Poutine font étalage de leur amitié mais repartent sans conclure d'accord", a rapporté le New York Times vendredi soir. CNN, qui avait dépêché une douzaine de reporters sur place, a titré " Le sommet Trump-Poutine ne débouche sur aucun accord tangible".

À peine trois jours après le retour de Trump à Washington et de Poutine à Moscou, tout ce remue-ménage médiatique semble déjà obsolète. Au terme des discussions tenues lundi à la Maison Blanche avec Zelensky et de nombreux dirigeants européens, l'idée d'un cessez-le-feu semble avoir été écartée au profit d'un accord entre Trump et Poutine qui, s'il voit le jour - et nous devons pour l'instant nous en tenir au conditionnel -, pourrait s'avérer étonnamment concret. Il recherche désormais une paix durable et une nouvelle ère dans les relations entre les États-Unis et la Russie. S'il y parvient, il figurera en bonne place dans les livres d'histoire.

Nous ne savons pas, et nous ne saurons sans doute jamais, ce que les deux dirigeants se sont dit en privé, en présence de leurs interprètes et de leurs ministres des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Marco Rubio, présents à leurs côtés. Mais Trump n'a pas tardé à dévoiler le plan concocté avec Poutine durant leurs discussions. Trump l'a clairement exprimé lors d'interviews, de publications sur les réseaux sociaux, ainsi que devant Zelensky et ses acolytes européens à la Maison Blanche, lundi : bien qu'aucun accord n'ait été conclu, d'importants sujets ont été abordés.

Peu après l'issue du sommet, Trump a déclaré dans une interview accordée à Fox News que lui et Poutine seraient sur le point de conclure un accord de cession de territoires entre la Russie et l'Ukraine, et que des garanties de sécurité seraient fournies à cette dernière après la cessation des hostilités.

"Nous avons négocié sur certains points et nous sommes largement d'accord sur d'autres", a déclaré Trump à Sean Hannity.

Toutefois, on ignore à quel point Washington, Moscou, Kiev et, dans une moindre mesure, les Européens sont proches ou non d'un règlement global. "Largement" recouvre une infinité de presque-accords et d'échecs, et après tout, Donald Trump reste Donald Trump. Mais au-delà de cette brève déclaration, on peut entrevoir une ébauche de la dynamique des concessions mutuelles entre Trump et Poutine : la Russie obtiendra une partie des terres pour lesquelles elle s'est battue ces trois dernières années, ce qui, si l'on regarde une carte, équivaut à une garantie de sécurité contre les agressions d'un régime ukrainien viscéralement russophobe. Les États-Unis et les puissances occidentales cesseront d'armer le régime de Kiev - une autre forme de garantie. Les Ukrainiens céderont des terres, mais obtiendront en échange des garanties de sécurité.

Cette proposition est-elle inéquitable ? Elle l'est. Elle implique en effet une réalité évidente pour Trump, mais que l'Ukraine, les Européens et les bellicistes de Washington refusent tout simplement de reconnaître : quelle que soit la durée de cette guerre inutile, l'Ukraine est vaincue, et la Russie victorieuse.

Depuis l'interview accordée à Fox News, les révélations s'enchaînent au compte-gouttes. Le lendemain du sommet, Reuters a rapporté que Trump aurait déclaré à Zelensky, lors d'un appel téléphonique post-sommet, qu'il était temps de "conclure un accord" avec Moscou, incluant la cession de certains territoires à la souveraineté russe. "La Russie est une très grande puissance, pas vous", aurait déclaré Trump au président ukrainien. Selon Reuters, cela reflète les exigences de Poutine à Anchorage, pour que le régime de Kiev reconnaisse la souveraineté russe sur l'ensemble du Donbass, les régions orientales de l'Ukraine que la Russie a officiellement annexées en septembre 2022 et dont certaines régions, mais pas toutes, sont sous contrôle militaire russe.

La grande nouvelle a été annoncée plus tard dans la journée, car l'issue du sommet promet d'être mouvementée.

"Tous sont d'accord", a déclaré Trump sur sa plateforme Truth Social, "pour considérer que la meilleure façon de mettre fin à la terrible guerre entre la Russie et l'Ukraine est de conclure un accord de paix, plutôt qu'un simple cessez-le-feu, trop souvent non respecté".

"Un simple cessez-le-feu". Wow. Tel est le message. Un accord de paix, avec un grand "P" et un grand "A", s'il vous plaît. Wow, puissance dix. Ce changement est radical comparé aux exigences avancées depuis des lustres par les puissances occidentales et l'Ukraine, rejetant ainsi implicitement l'orthodoxie anti-russe qui prévaut. Aucun dirigeant occidental n'a jamais appelé à la fin de la guerre, sachez-le. Aucun d'entre eux n'a jamais mentionné d'accord de paix, pour la simple raison que les puissances occidentales ne veulent pas faire la paix avec la Russie. Cette déclaration marque donc la détermination de Trump à explorer de nouvelle pistes.

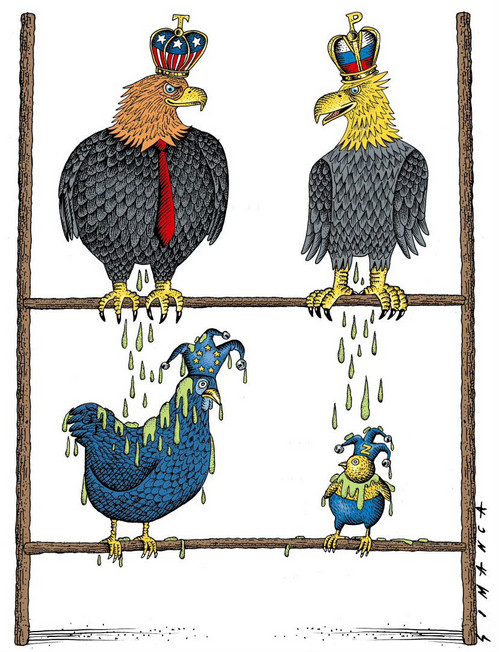

L'intention de Zelensky, lors de sa rencontre avec Trump lundi, était de le persuader de renoncer au projet effrayant d'un accord de paix et de revenir à celui d'un cessez-le-feu. Telle était également l'intention de toute l'équipe venue d'outre-Atlantique. Kier Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz, les "dirigeants" britanniques, français et allemands, ont assisté à la rencontre. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, aussi. Une véritable meute de faucons. D'après les médias, ils se sont présentés aux négociations à la fois anxieux et en panique.

Comme on pouvait s'y attendre, Trump dit avoir écouté ses interlocuteurs sur la question du cessez-le-feu. Mais rien n'indique que cet échange ait dépassé le stade des hypothèses sur ce qui pourrait être discuté lors d'un sommet tout aussi hypothétique entre Zelensky et Poutine. Tout porte à croire que Trump s'en tient à ses premières déclarations post-sommet, dont certains détails restent à confirmer, notamment les "garanties territoriales" et l'interprétation de la notion d'"accords territoriaux" par Trump.

Après l'organisation de référendums il y a trois ans, la Russie a officiellement annexé quatre régions de l'est de l'Ukraine : Lougansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson. Les deux premières, constituant le Donbass, sont les plus importantes sur le plan stratégique pour les Russes, qui contrôlent la quasi-totalité de Lougansk, mais seulement une partie de Donetsk. Il semblerait que la Russie soit désormais prête à renoncer à ses revendications sur Zaporijia et Kherson, en échange de la reconnaissance de sa souveraineté sur l'ensemble du Donbass. Steve Witkoff, envoyé spécial de Trump, l'a laissé entendre dimanche dans une interview accordée à CNN.

La Maison Blanche n'a apporté aucune précision sur la question des soutiens financiers lundi. Mais Trump a donné à Zelensky une assurance qui en a surpris plus d'un.

"Nous allons leur offrir une sécurité optimale", a déclaré Trump en évoquant ses échanges avec Zelensky sur les garanties de sécurité. Cette déclaration a été largement interprétée comme une suggestion selon laquelle l'armée américaine pourrait participer, d'une manière ou d'une autre, à un dispositif de sécurité en Ukraine après la guerre, et Trump n'a pas exclu une telle présence militaire. Mais à ce stade préliminaire du processus diplomatique lancé à Anchorage, ces questions restent pour l'instant en suspens.

"Nous ne savons pas encore comment nous allons procéder, quel sera le rôle des États-Unis et quel sera celui de l'Europe",

a déclaré Zelensky lundi après-midi à propos des garanties de sécurité actuellement en discussion.

Pour être honnête, je trouve assez absurde qu'on envisage une intervention des Américains ou des Européens sur le sol ukrainien en tant que garants de sécurité. Depuis quand - et où - des belligérants ou des parrains de guerre ont-ils endossé le rôle de gardiens de la paix ? Je ne suis pas particulièrement surpris d'apprendre que les Russes, qui observent tout cela de loin, ont vigoureusement rejeté l'idée de garants américains ou européens dans une Ukraine d'après-guerre.

Voyons plutôt la formulation exacte :

"Nous réaffirmons notre rejet catégorique, maintes fois exprimé, de tout scénario impliquant la présence d'un contingent militaire de l'OTAN en Ukraine".

Le sujet de préoccupation de Moscou ne se limite pas à l'idée d'un contingent de l'OTAN, mais de tout contingent provenant d'un pays membre de l'OTAN.

La conclusion est sans appel : Washington et Moscou sont encore loin, très, très loin d'une signature officielle, et l'on ferait mieux d'écouter Donald Trump sans tirer de conclusions hâtives. Trump accorde une grande importance à ses relations personnelles avec d'autres dirigeants. Au fur et à mesure que le processus post-Anchorage se poursuit, il risque toutefois de découvrir que ce mode de fonctionnement a ses limites.

Lundi, selon un diplomate européen cité par Reuters, le président américain a immédiatement appelé Poutine après ses entretiens à la Maison Blanche

"pour organiser une rencontre, dans un lieu à déterminer, entre le président Poutine et le président Zelensky",

comme il l'a affirmé lui-même sur Truth Social. Cette démarche ne semble être qu'une pure mise en scène. Je doute sérieusement que les relations entre Poutine et Trump soient telles que ce genre informel de communication convienne.

■

L'appel de Trump en faveur d'un accord de paix marque un revirement majeur par rapport à ses déclarations d'il y a moins de deux semaines. Mais surtout, cette annonce confirme la position du Kremlin à long terme. La guerre doit prendre fin, mais un cessez-le-feu temporaire ne suffit pas, a-t-il répété sans relâche. Pour mettre fin à la guerre de manière décisive, toutes les parties doivent aborder les circonstances à l'origine du conflit, ou les "causes profondes", pour reprendre les termes de Poutine, Lavrov et de tous les autres responsables russes concernés par le sujet.

Même avant le sommet d'Anchorage, on a vu fleurir dans les médias mainstream d'innombrables analyses selon lesquelles une telle rencontre serait une mauvaise idée, car elle comporterait le risque que Trump soit "manipulé" par un dirigeant russe "rusé". Comme on pouvait s'y attendre, cette analyse a désormais valeur de standard. Selon le New York Times, Trump "s'est aligné sur Poutine", donnant à la Russie un avantage dans les négociations pour mettre fin à la guerre. Un article publié ce week-end dans The Telegraph titrait : "Poutine a obtenu exactement ce qu'il voulait de Trump". De tels articles pullulent dans les médias mainstream.

Et cette tendance ne cesse de progresser. Lundi, l'American Prospect a publié un article intitulé " Le toutou de Poutine". Dans un message absolument honteux publié sur son compte officiel "X", le Parti démocrate a publié une image générée par IA montrant Trump tenu en laisse par Poutine.

Quelqu'un serait-il prêt à prendre le débat au sérieux ?

Or, on lit inévitablement ce poncif accablant. "Il s'est encore fait avoir", a déclaré Ivo Daalder, militariste de longue date et ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN sous l'administration Obama, dans une interview accordée à Peter Baker du New York Times. Cette expression, "untel s'est fait avoir" ou "untel a manipulé untel", me fascine depuis des années. Elle fait toujours office de cache-misère, prétendant signifier quelque chose, mais vide de tout contenu. Que se passe-t-il réellement quand quelqu'un manipule quelqu'un d'autre ou quand quelqu'un tombe dans un piège ? Selon moi, cette expression grossière fait ici référence à deux personnes qui s'accordent sur quelque chose que le locuteur n'apprécie pas. Par conséquent, les gens intelligents ne se font pas avoir, seuls les imbéciles en sont victimes.

Et le pire exemple de cette couverture calamiteuse du week-end dernier est Peter Baker, le correspondant à la Maison Blanche du New York Times, connu pour sa flagornerie.

"Même dans les annales de la présidence erratique de M. Trump", écrit-il, "la rencontre d'Anchorage avec M. Poutine se distingue désormais comme un revirement historique".

Jusque là, rien à redire. Ce qui s'est passé à Anchorage est potentiellement historique. Mais ensuite :

"En résumé, le bilan est le suivant : M. Poutine a obtenu carte blanche pour poursuivre indéfiniment sa guerre contre son voisin, sans aucune sanction, dans l'attente de longues et fastidieuses négociations pour un accord plus global qui semble pour le moins difficile à atteindre. Au lieu de mettre fin au massacre - 'Je suis là pour arrêter les tueries', avait déclaré M. Trump en route pour l'Alaska -, le président est reparti d'Anchorage avec des photos le montrant en train de plaisanter avec M. Poutine sur un tapis rouge et dans la limousine présidentielle".

Oui, rechercher la paix, c'est permettre la guerre, comme l'avait prédit Orwell, et négocier un règlement durable prenant en compte les causes prendrait trop de temps. Et ces photos sont affreuses. Elles prolongent le massacre. Si Trump n'avait pas salué le président russe de manière courtoise, il aurait pu obtenir un cessez-le-feu, plutôt qu'une fin de la guerre dont ceux pour qui je travaille ne veulent pas.

Franchement, la qualité de ses articles et son raisonnement béton font de Peter Baker une 'valeur sûre', un genre de divertissement à lui tout seul au café du matin.

■

Trump a péché contre toutes les règles de l'orthodoxie durant ces heures passées avec Vladimir Poutine à Anchorage. À deux reprises, d'après mes calculs. Soit il n'a pas lu le protocole, soit il l'a lu et l'a ignoré. Le sommet s'avérera-t-il être un tournant historique ? La réponse à cette question dépendra directement de la capacité de Trump à continuer à pécher.

On ignore encore exactement ce qui a été dit et ce qui ressortira concrètement de cette rencontre : quelles conditions pour la cessation des hostilités en Ukraine, l'avenir des relations entre les États-Unis et la Russie, etc. Mais une chose est sûre : au cours de ses entretiens avec Poutine, Donald Trump a accompli quelque chose d'important et de remarquable : le président des États-Unis a écouté le président de la Fédération de Russie. Nous pouvons en être certains, compte tenu du comportement de Poutine après la rencontre, ainsi que des interviews, des messages sur les réseaux sociaux et des déclarations publiques de Trump après le sommet. Trump a été attentif sous les yeux du monde entier.

En d'autres termes, Trump reconnaît publiquement que le point de vue de la Russie sur les différentes crises en cours, outre l'Ukraine, comme la progression de l'OTAN vers l'Est, le contrôle des armements ou la mise en œuvre d'un nouveau cadre de sécurité pour les relations Est-Ouest, doit être entendu et pris en considération dans le cadre de négociations globales. Ce premier péché de Trump pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère géopolitique et à cette "néo-détente" que certains d'entre nous espéraient sous son premier mandat, jusqu'à ce que l'État profond sabote son projet avec le canular du Russiagate, et plusieurs autres opérations de désinformation et de subversion.

Depuis de nombreuses années, les dirigeants "modérés" de Washington et des capitales européennes refusent d'écouter Moscou. Les médias qui relaient les déclarations de ces élites transatlantiques affirment régulièrement que tout ce que dit Poutine est par définition la négation de la vérité, et qu'il est hors de question d'écouter les Russes sur quelque sujet que ce soit. L'ampleur de la transgression de Trump prend toute sa mesure dans ce contexte.

Le deuxième péché de Trump réside dans son acceptation évidente de la réalité. Or, la réalité, ainsi que l'écoute, sont également interdites aux élites modérées et à leurs affidés des médias, d'un bord à l'autre de l'Atlantique. C'est ce qui se passe en Ukraine depuis le coup d'État orchestré par les États-Unis qui a porté au pouvoir, il y a 11 ans, le régime actuel de malfrats et de néonazis. Ceux qui se bercent d'illusions ont continué pendant des mois à agir comme si le régime de Kiev pouvait fixer les conditions de tout type d'accord et que Moscou n'aurait d'autre choix que de les accepter.

"L'Ukraine est également déterminée à ne pas laisser la Russie fixer les conditions et la structure des futurs pourparlers de paix",

rapportait le Times depuis Kiev dans un article publié avant le sommet.

Ne pas laisser la Russie... ?

Puis Trump est arrivé pour affirmer clairement que la guerre est perdue et que Kiev ne peut tout simplement plus dicter les conditions de ce qui, à un stade donné, se soldera par sa capitulation, même si celle-ci n'est jamais nommée ainsi. Négocier, oui. Insister, n'y pensons plus.

La réalité plus complexe que Trump impose désormais au débat concerne la position russe. Les puissances occidentales, et bien sûr les médias, considèrent d'emblée les préoccupations de Moscou comme "déraisonnables", "vouées à l'échec" ou liées au grand projet de Poutine de reconstituer l'empire tsariste ou l'Union soviétique. Titre de l'édition dominicale du Times : " Poutine voit l'Ukraine à travers le prisme de son ressentiment face à sa gloire perdue".

Une revendication d'historicité qui masque un déni total de l'histoire. Rien, ni dans cet article ni pratiquement nul autre dans les médias mainstream, ne mentionne les trahisons de l'Occident après la chute de l'URSS, l'encerclement quasi complet de la Fédération de Russie par l'OTAN, ni les nombreuses tentatives de Poutine d'instaurer un nouveau cadre de sécurité qui, première règle de l'art de gouverner, profite aux deux parties et a donc les meilleures chances de durer.

En lisant la transcription des remarques faites par Poutine et Trump après leurs entretiens, publiée sur le site web du Kremlin, leur conscience de la chronologie et de la causalité est assez facilement détectable. Trump n'a pas, en un mot, effacé l'histoire antérieure à cette rencontre, ce qui, maintenant que j'y pense, constitue pourtant un tiers de ses péchés. Nous devrions tous lui emboîter le pas. L'histoire est essentielle pour comprendre comment les choses se sont déroulées à Anchorage.

Dire que Trump s'est aligné sur Poutine, qu'il s'est fait manipuler ou qu'il a capitulé, c'est nier ou occulter la réalité de façon simpliste ou cynique. Selon moi, Trump a écouté les arguments de Poutine et a conclu : "Oui, il a raison". C'est la réalité ultime, longtemps contestée et longtemps indicible. Trump n'a fait ni plus ni moins qu'énoncer cette vérité. Le reste n'est que du vent.

Péchons donc avec Trump, si ce n'est déjà fait. Passons outre les avalanches de propagande, de guerre cognitive, de gestion de la perception et de tout le reste, et admettons ce que Trump affirme aujourd'hui : il est temps de reconnaître honnêtement que Poutine a raison au sujet de la guerre et de ses causes, des provocations délibérées du régime de Biden, des questions plus globales qui sous-tendent ce conflit, et de la manière la plus sensée de négocier un règlement durable dans les zones frontalières entre l'Europe et la Russie, et plus généralement entre l'Occident et l'Orient.

■

L'un des moments les plus marquants du discours de Poutine et de Trump, prononcé à l'issue de leurs discussions - Poutine d'abord, Trump ensuite -, intervient lorsque Poutine suggère à Trump de le rejoindre pour un autre sommet, cette fois à Moscou. "La prochaine fois, rendez-vous à Moscou", a déclaré Poutine, apparemment en anglais.

La réponse de Trump a été lourde de sens.

"Oh, voilà qui est intéressant", a-t-il répondu. "Je ne sais pas trop. Je vais m'attirer quelques critiques, mais je pense que c'est réalisable".

Deux questions subsistent, et elles sont étroitement liées. L'une est facile à écarter, l'autre est plus grave.

Pourquoi Trump est-il passé, en l'espace de quelques jours, des menaces incessantes proférées à l'encontre de la Russie à la cordialité affichée lors du sommet d'Anchorage ? Que s'est-il passé ? Pourquoi cette évolution ?

Si l'on met de côté les opinions toujours changeantes de Trump sur les questions les plus diverses, toutes ses fanfaronnades avant le sommet ne semblaient pas destinées à Poutine, mais plutôt à apaiser le chœur des russophobes omniprésents dans les cercles politiques de Washington ‒ et ce depuis bien longtemps. Avant le sommet, Lindsey Graham parlait de "détruire" et de "briser l'échine" de l'économie russe si Poutine ne mettait pas fin à la guerre avant l'une ou l'autre des dates limites fixées par Trump, puis ignorées. Et le sénateur arrogant de Caroline du Sud est l'une des voix les plus agressives du camp des bellicistes à Washington.

Malgré toute son inconstance, Trump n'a jamais dévié de son désir de renouer les relations avec la Russie, comme il semble désormais déterminé à le faire. À mon avis, le vrai Donald Trump vient enfin de se manifester.

Pourra-t-il y parvenir ? C'est la question essentielle.

Les réunions de Trump de lundi ne semblent pas l'avoir fait dévier de sa trajectoire. Zelensky et les Européens ont probablement plus écouté que parlé et n'obtiendront pas plus que des réajustements marginaux dans sa détermination à poursuivre sa quête de baleine blanche.

Non, le plus grand défi de Trump est encore à venir.

Durant son premier mandat, Trump a tenté de mettre fin à deux des principaux foyers de tension de l'État profond, mais le système - les agences de renseignement, le Pentagone, les sous-traitants de la Défense, les think tanks, les médias à la solde de la Sécurité nationale et leurs conseillers - a rapidement fait échouer ces tentatives. L'une d'entre elles concernait le plan de Trump pour une nouvelle détente avec Moscou, donnant lieu aux mémorables années du Russiagate.

L'autre visait à désamorcer des décennies de tensions hautement militarisées en Asie du Nord-Est en concluant un accord avec la Corée du Nord. C'était au printemps 2019. Comme l'ont fort bien rapporté deux correspondants de Reuters, John Bolton, le fanatique qui officiait alors comme conseiller à la sécurité nationale de Trump, a sabordé le navire le jour même où Trump devait conclure un accord avec Kim Jong-un lors de pourparlers à Hanoï.

On ne sait jamais ce que Donald Trump va faire. Si je mentionne ces événements, c'est pour rappeler que plus les ambitions politiques de Trump sont élevées, moins nous pouvons en prévoir l'issue. La paix est un sujet particulièrement sensible à Washington. Restons donc vigilants dans les semaines et les mois à venir.

Traduit par Spirit of Free Speech