par Pedro Stropasolas

Un capitaine de 37 ans, l'une des personnalités les plus populaires du continent, s'inspire du panafricanisme de Thomas Sankara.

Ces dernières années, des soulèvements militaires soutenus par la population dans trois pays de la région africaine du Sahel - le Burkina Faso, le Niger et le Mali - ont initié un processus de rupture avec l'Occident et principalement avec l'ancienne puissance colonisatrice de la région, la France.

La transformation radicale dans cette région a en la personne du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de seulement 37 ans, son principal symbole. En ravivant la confiance dans le panafricanisme, le leader militaire inspire la jeunesse à travers toute l'Afrique à lutter contre le néocolonialisme occidental.

Le BdF Explique de cette semaine aborde comment se déroule réellement la révolution anticoloniale burkinabè. Ce contenu fait partie d'une couverture exclusive de Brasil de Fato, directement depuis le Niger et le Burkina Faso, sur les dynamiques sociales et les disputes géopolitiques en cours dans les trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel (AES).

Le jeune capitaine

Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est sans aucun doute l'un des visages les plus populaires du continent africain actuellement. Le militaire a étudié la géologie à l'Université de Ouagadougou et est entré dans l'armée pour lutter contre les groupes jihadistes dans le nord du pays.

Sawadogo Pasmamde, alias Oceán, multi-artiste et membre du Centre pour la Liberté et l'Union Africaine Thomas Sankara, raconte qu'en vivant le conflit sur le terrain, le jeune capitaine fut l'une des premières voix à contester l'action militaire française en Afrique de l'Ouest, et à présenter le terrorisme au Sahel comme une création de l'impérialisme occidental.

«Il a toujours voulu être militaire, mais ses parents s'y sont opposés et il a étudié la géologie jusqu'au niveau de la maîtrise. Mais ces études géologiques l'ont conduit régulièrement à l'intérieur du pays. Cela lui a fait connaître tous les coins du pays, les réalités sociales, et a renforcé sa conviction qu'un changement était nécessaire. Et pour changer les choses, pour contrebalancer les rapports de force par rapport aux terroristes, il fallait changer politiquement le pays», souligne Oceán.

Traoré s'inspire du leader révolutionnaire historique Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso (1983-1987) qui a mis en œuvre une série de réformes pour éradiquer les maux du colonialisme français. Il admet lui-même que la Révolution Progressiste Populaire (RPP) inaugurée en avril cette année s'inspire des changements radicaux promus par le «Che Guevara africain». En seulement 4 ans, Sankara a distribué des terres aux paysans et fait passer le taux d'alphabétisation de 13% en 1983 à 73% en 1987.

«Sankara, peut-être parce qu'il n'était pas géologue, n'avait pas cette carte géologique qui permet à Ibrahim Traoré de parler avec conviction. Mais Sankara savait que la principale richesse du Burkina Faso était le peuple burkinabè lui-même. Il a convaincu le peuple de travailler et même de défendre son pays. C'est lui qui a donné une formation militaire à tous. Même si vous étiez paysan», souligne Oceán, l'une des figures principales du reggae anticolonial au Burkina Faso.

«Sankara a parié sur la valeur humaine. Ibrahim Traoré parie sur la valeur humaine, mais nous montre aussi que nous pouvons être tranquilles, nous pouvons être sûrs que nous sommes dans un pays riche et que cette richesse est dans tout le Sahel», ajoute-t-il.

Conscient des richesses du pays, la junte militaire dirigée par Traoré a nationalisé deux mines d'or qui appartenaient auparavant à une entreprise cotée à Londres et construit sa propre raffinerie.

Avec l'or nationalisé, le gouvernement du Burkina Faso a déjà distribué 179 millions de dollars en machines agricoles pour soutenir la révolution de l'agriculture dans le pays, dont 80% de la population est en milieu rural. «Pour la première fois, nous distribuons des tracteurs dans tout le pays», souligne Oceán.

Une autre mesure de Traoré a été la création d'une entreprise étatique minière, qui a commencé à exiger des entreprises étrangères une participation de 15% dans leurs opérations. Même les sociétés minières russes, comme Nordgold, doivent respecter ces règles.

Cette position, pour l'artiste burkinabè, démontre que l'alliance stratégique avec la Russie et d'autres pays du Sud Global, comme la Chine et la Turquie, ne signifie pas une soumission à un nouveau type de domination : «C'est une relation où les deux parties gagnent», résume-t-il.

«Nous sommes dans un monde multipolaire et l'Occident impérialiste est en déclin. Personne ne peut l'empêcher. De nombreux pays nous soutiennent, avec lesquels nous collaborons, qui nous vendent des armes, des machines agricoles et des machines pour développer nos infrastructures. Ce sont des pays des BRICS, c'est la Russie, la Chine. Nous avons reçu nos premiers drones pour la première fois avec la Turquie. Mais avec la France, nous ne pouvions rien avoir», complète-t-il.

Des données de la Banque mondiale publiées mi-juillet ont révélé une croissance économique au Burkina Faso passée de 3% en 2023 à 4,9% en 2024. Selon l'annonce, plus de 700 000 personnes dans tout le pays ont quitté l'extrême pauvreté rien que ces 12 derniers mois.

Soutien populaire

Comme dans les années 1980, le nouveau leader burkinabè met en pratique un audacieux plan d'industrialisation et d'autosuffisance alimentaire. Et pour cela, il bénéficie d'un soutien populaire massif, principalement des jeunes de moins de 30 ans, qui représentent près de 70% de la population burkinabè.

En circulant dans le pays aujourd'hui, il est courant de voir des mobilisations populaires pour le pavage des rues et des routes. Il y a aussi des vigiles citoyennes nocturnes dans plus de 20 points de la capitale Ouagadougou, dans le but de protéger Traoré et le pays d'éventuels attentats.

«Les différents programmes révolutionnaires, l'offensive agricole, c'est nous-mêmes qui travaillons nos terres, organisons et mécanisons l'agriculture et produisons en quantité suffisante pour que le peuple ait à manger en quantité et en qualité. C'est nous-mêmes qui faisons nos routes. Nous faisons des pavages, nous réparons nos routes, nous faisons tout», souligne l'analyste politique Bayala Lianhoué Imhotep.

Le peuple du pays contribue également à un fonds collectif pour soutenir le processus révolutionnaire. De janvier à juillet, 106 milliards de Francs CFA ont été collectés, l'équivalent de 980 millions de Reais brésiliens.

«Ibrahim Traoré est une possibilité de mettre en pratique le sankarisme pratique. Et aujourd'hui le peuple est prêt à le soutenir. Nous sommes fiers, nous contribuons avec notre argent. Le peuple a compris que nous n'avons plus besoin de la Banque mondiale, nous n'avons pas besoin du FMI, nous allons financer notre guerre, nous allons développer notre pays. Nous-mêmes, et c'est du sankarisme pur et pratique», complète Oceán.

Soulèvements progressistes

Le sentiment anti-France croissant observé aujourd'hui dans les pays du Sahel a augmenté après que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a envahi la Libye en 2011 et renversé le leader libyen Mouammar Kadhafi.

C'est à partir de la fin du conflit que l'ensemble des groupes de contrebandiers et des ramifications d'Al-Qaïda ont marché vers le sud du Sahara et ont commencé à occuper de grandes parties du Sahel. Seulement un an après le renversement de Kadhafi, en 2012, ont commencé les insurrections jihadistes dans le nord du Mali.

«Tous les leaders qui s'opposent à l'ordre néolibéral sont tués par ces instruments. Et Kadhafi perturbait la géopolitique occidentale qui avait le contrôle sur les pays africains», souligne Imhotep.

«C'était pour la démocratie, c'était pour la bonne gouvernance, c'était pour les droits de l'homme. Il y a toujours ces discours qu'ils présentent. Mais ce n'est pas la véritable intention. La véritable intention était de piller le pétrole libyen. C'était d'exporter le terrorisme vers les pays du Sahel. Quand ils ont attaqué la Libye, toutes les armes que l'armée de Kadhafi avait, ils les ont emmenées au Mali. Alors nous avons compris que le terrorisme ici est une stratégie de recolonisation militaire des pays du Sahel», complète le Burkinabè.

Alors que la violence se répandait vers les pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger, la France a étendu sa présence militaire dans la région, envoyant en 2014 des milliers de soldats pour les Opérations Barkhane et Serval, avec pour justification de combattre le terrorisme. Mais les attaques n'ont pas diminué.

À ce moment, il était évident pour la population du Sahel que la présence militaire française n'allait pas contenir la violence, comme l'exprime Bayala Lianhoué Imhotep.

«L'armée française n'est pas une armée de coopération interne nationale, c'est une armée mercenaire contre notre sécurité et notre dignité. C'est pourquoi 70% de notre population, qui sont des jeunes, considèrent que si nous ne prenons pas le contrôle de nos pays, ces 70% risquent de mourir dans la pauvreté, la misère, et de mourir en essayant de traverser la Méditerranée pour arriver en Europe, pour arriver aux États-Unis», souligne Imhotep.

L'analyste politique souligne un autre facteur important qui a préparé le terrain pour les soulèvements révolutionnaires : la présence terroriste dans les zones du Sahel où il y a des richesses dans le sous-sol.

«Nous trouvons cela étrange. Comment se fait-il que les terroristes ne soient pas là où il n'y a pas de pétrole ? Pourquoi la violence terroriste se concentre-t-elle là où il y a du pétrole, là où il y a des diamants, là où il y a de l'uranium ? Nous avons pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et nous avons décidé d'expulser l'armée française et d'adopter les révolutions menées par Ibrahim Traoré, par Abdourahamane Tchiani du Niger et par Assimi Goïta», complète-t-il.

La vague de soulèvements militaires progressistes a commencé au Mali, en août 2020, lorsque Assimi Goïta a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, au milieu de protestations massives contre la présence française dans le pays. En 2022, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a mené un soulèvement qui a déposé le leader militaire Paul-Henri Damiba. Et fermant la liste se trouve le Niger, en 2023, avec l'ascension du général Abdourahamane «Omar» Tchiani au pouvoir.

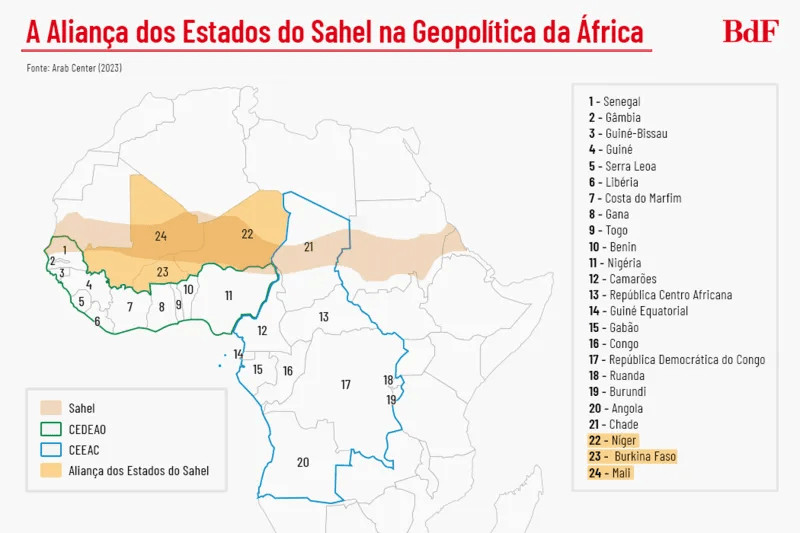

Les trois leaders représentent une nouvelle génération d'officiers militaires progressistes qui canalisent la frustration publique généralisée face au néocolonialisme français. Outre la lutte militaire conjointe, grâce à la création de l'Alliance des États du Sahel (AES) en septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger partagent des mesures souverainistes similaires.

Parmi ces mesures, on trouve la nationalisation de mines, la création de banques publiques et des stratégies conjointes pour se détacher de la monnaie française, l'un des héritages préservés de la période coloniale.

Colonisation au Sahel africain

Le Sahel est une région semi-aride qui marque la transition du désert du Sahara vers les savanes plus humides au sud du continent africain. Les terres sont riches en ressources naturelles, comme l'uranium, l'or, le gaz et les diamants, dont les réserves sont parmi les plus importantes du monde.

Malgré la richesse minérale, les pays sahéliens sont parmi les plus pauvres de la planète, et cela est dû à des décennies de domination coloniale, l'exploitation française continuant même après «l'indépendance».

Après la Conférence de Berlin (1884-85), l'Afrique de l'Ouest a connu des dominations impérialistes distinctes. Mais la France et le Royaume-Uni ont exercé la plus grande influence sur la région. La France contrôlait en 1960 huit colonies en Afrique occidentale, une zone équivalente à huit fois la taille de la France elle-même.

Bien que les mouvements de libération nationale du Sénégal au Tchad aient conçu l'indépendance cette année-là, la France a maintenu son influence grâce à ce qui est connu sous le nom de «Pacte Colonial», qui a institué le concept de Françafrique, un récit dans lequel la métropole était un partenaire et ami de ses anciennes colonies.

L'imposition de la Françafrique a camouflé une série d'accords militaires et économiques qui permettaient l'accès français à divers aspects de la gouvernance des pays africains, y compris aux minéraux stratégiques.

L'un des effets les plus pratiques fut la restriction quasi totale de la capacité des anciennes colonies à produire et transformer des biens sur leurs propres terres. Les pays africains furent donc relégués au simple rôle de fournisseurs de matières premières.

«Avant de donner l'indépendance à nos États, la France a imposé une condition. Vous signez pour être indépendant, mais vous signez des accords de coopération. Qu'y a-t-il dans ces accords ? Premièrement, vous reconnaissez le bien qu'a été la colonisation et vous êtes obligé de rembourser tout ce que la France a investi. Même à travers le travail forcé. Deuxièmement, vous vous engagez à favoriser les entreprises françaises. Troisièmement, vous êtes obligé d'utiliser le français comme langue officielle. Quatrièmement, vous êtes obligé de déposer tous les actifs, toutes les devises que nous avons, sur un compte du trésor français», a souligné dans une interview récente à Brasil de Fato Mamane Sani Adamou, qui a aidé à fonder l'Organisation Révolutionnaire pour la Nouvelle Démocratie (ORDN), après l'ouverture du multipartisme au Niger, en 1992.

Monnaie coloniale

L'institution du franc CFA fut une autre mesure imposée par le Pacte Colonial. La monnaie liée au Trésor français et dépendante de la Banque de France est encore en vigueur aujourd'hui en Afrique de l'Ouest.

«La France nous a imposé une monnaie pour venir acheter nos produits à bas prix. Nos pays sont des pays avec des réserves de matières premières minérales, comme l'uranium et d'autres, l'or et le pétrole. La France a fait cela, une monnaie qui ne vaut rien en France, pour nous empêcher de nous développer», souligne Philippe Toyo Noudjènoumè, secrétaire général du Parti Communiste du Bénin et leader de l'Organisation des Peuples d'Afrique de l'Ouest (OPAO).

«Nous ne sommes pas libres de produire dans notre pays. Nous ne sommes pas libres de fabriquer des choses dans notre pays. Nous ne sommes pas libres de transformer nos matières premières dans notre pays, pour nourrir notre population. Nous ne pouvons pas nous industrialiser avec cette monnaie coloniale», complète le professeur.

Pour maintenir ce système, la France a soutenu des coups d'État et positionné stratégiquement des bases militaires permanentes dans des pays comme le Cap-Vert, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Depuis 1960, il y a eu plus de vingt interventions militaires françaises dans toute l'Afrique. Ces actions allaient des interventions militaires directes à l'orchestration d'assassinats politiques, comme celui du leader panafricaniste Thomas Sankara, au Burkina Faso, le 15 octobre 1987.

Durant son ascension politique, le président français Emmanuel Macron a cherché à se différencier des leaderships précédents et de la politique envers l'Afrique. Dans la pratique, cependant, Macron a étendu la présence militaire française dans ses anciennes colonies, et allié à des politiques néolibérales, n'a fait qu'attiser le désir de souveraineté et de rupture complète avec la tutelle française.

«Nous considérons donc les États-Unis, l'OTAN et la France comme des ennemis de la paix internationale, de la paix des peuples et du droit des peuples à la diversité et à la différence», synthétise l'analyste politique Bayala Lianhoué Imhotep.

«Nous nous sommes levés comme un seul homme pour dire assez à la mort de nos héros. Vie éternelle aux révolutions en cours, car pour nous il n'y a personne qui nous développe, nous nous développons nous-mêmes», conclut le Burkinabè.

source : Brasil de Fato via Le Grand Soir