par Nel

Première partie d'une analyse en deux volets. Nous disséquons ici les racines idéologiques et historiques de la panique des élites occidentales. Dans la deuxième partie, nous examinerons ses fondements matériels et les doctrines militaires dangereuses qu'elle a engendrées.

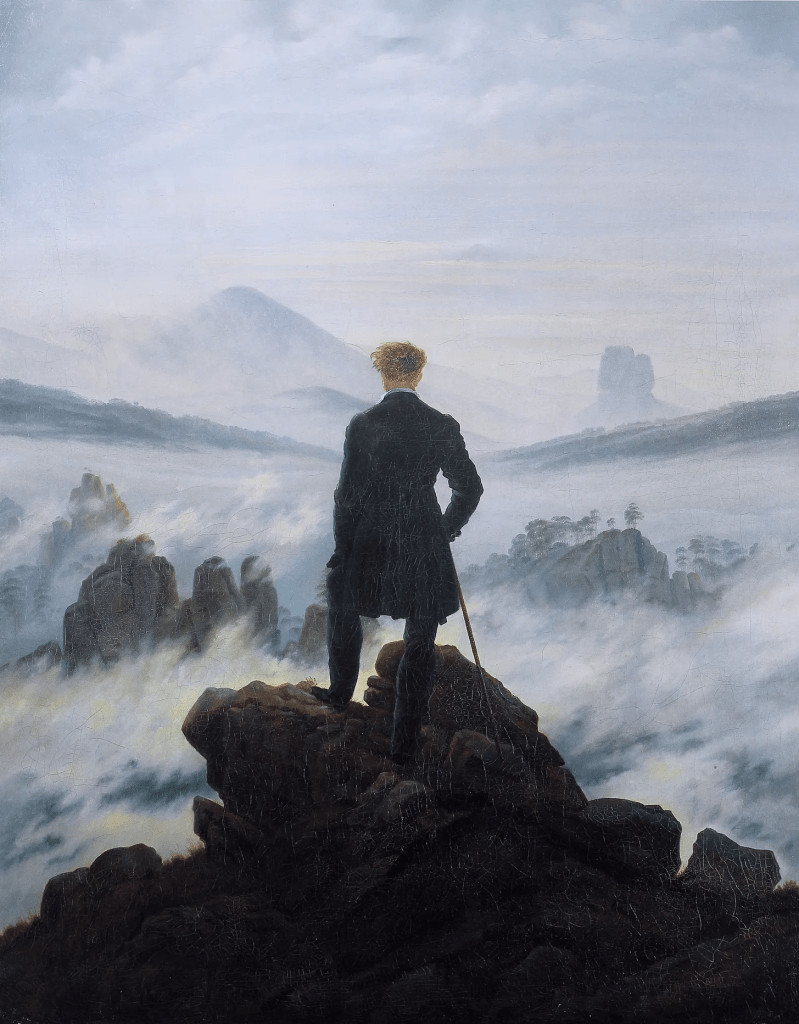

Le Voyageur au-dessus de la mer de brouillard (1818) de Caspar

David Friedrich - Ce chef-d'œuvre romantique incarne le brouillard

qui imprègne la géopolitique contemporaine. Créé pendant la ruée

impériale européenne, la vision obscurcie du tableau reflète la

manière dont les élites occidentales naviguent et fabriquent

l'incertitude à l'ère multipolaire.

Prélude : le brouillard qui ne se dissipe jamais

Nous nous trouvons à un point d'inflexion où l'architecture même de l'ordre mondial est en train d'être recalibrée. Dmitry Trenin, ancien colonel du renseignement militaire russe, directeur émérite du Carnegie Moscow Center et chroniqueur avisé d'une multipolarité émergente, décrit ce processus au début du mois de juillet 2025 comme il l' a observé :

«Beaucoup parlent aujourd'hui de l'humanité dérivant vers une «troisième guerre mondiale». En fait, la guerre mondiale est déjà là, même si tout le monde ne l'a pas remarqué ou réalisé. La période d'avant-guerre a pris fin pour la Russie en 2014, pour la Chine en 2017 et pour l'Iran en 2023... Il ne s'agit pas d'une «deuxième guerre froide». À partir de 2022, la guerre de l'Occident contre la Russie a pris un caractère décisif».

Le point de vue de Trenin est clair : le conflit imprègne désormais le système mondial comme un brouillard, diffus, omniprésent, obscurcissant l'horizon. Cet article va toutefois au-delà des explosions visibles (aussi critiques soient-elles) : augmentation des droits de douane, jeux de guerre conjoints organisés par l'Australie à une échelle sans précédent, et accords de partage nucléaire entre Washington et Londres désormais annoncés dans la presse. À cela s'ajoutent les tensions nucléaires verbales, ou ce que KJ Noh, analyste géopolitique spécialisé dans le continent asiatique, a récemment qualifié de dangereux précisément parce que cela signale une escalade :«Les signaux eux-mêmes font partie de cette escalade». Et plus récemment, Washington a déployé des navires et des troupes dans les Caraïbes, près du Venezuela, tout en plaçant le président Nicolás Maduro sur une liste de personnes recherchées.

Ces événements et processus sont des symptômes graves. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout cela ?

Nous nous concentrerons sur les cadres souterrains de la cognition des élites, qui se sont développés au fil du temps et qui transforment l'émergence économique en une menace existentielle. Lorsque Trenin parle d'une guerre «déjà là», il décrit une réalité où le développement lui-même, les progrès technologiques, les corridors d'infrastructure et la souveraineté des ressources sont considérés comme des armes par la perception occidentale (des élites). Le brouillard qui se dégage de ces visions du monde obscurcit l'échiquier, et il est (en partie) fabriquée. Voici donc une analyse de la composition de ce brouillard :

- Panique des élites face à la réduction de l'accès aux ressources et à la disparition du monopole idéologique.

- Ambiguïté stratégique : une utilisation délibérée du temps et de l'incertitude comme armes, qui oblige les rivaux à se protéger partout à la fois.

- Opérations multidomaines (MDO) : doctrine qui associe la finance, l'information, le cyberespace et la force cinétique en une offensive continue et peu visible.

Washington et ses alliés les plus proches (ou vassaux) n'essaient même pas de dépasser les BRICS sur le plan civil ; ils visent à les saigner, à les surexploiter, à les affaiblir : économiquement, diplomatiquement, cinétiquement, avant que le fossé technologique ne devienne irréversible. Ce que nous observons est un jeu de hasard désespéré basé sur l'hypothèse que l'attrition militaire peut (au moins) retarder un changement tectonique dans l'ordre mondial actuel. Ce choix, ancré dans une logique coloniale plus ancienne qui considérait le «développement non occidental» comme une menace inhérente, explique pourquoi chaque drone russe ou accord portuaire chinois est interprété comme un casus belli.

Le sablier s'écoule tandis que les élites occidentales transforment le temps lui-même en arme, faisant de l'incertitude leur arme la plus redoutable grâce à un brouillard délibérément entretenu pour ne pas se dissiper ; car dans cette brume artificielle, elles cherchent à retarder le changement même qu'elles ne peuvent empêcher.

Introduction : un monde en mutation

Une panique silencieuse et palpable couve sous les communiqués officiels de Washington et de Bruxelles. Cette anxiété des élites défie les sondages conventionnels, notamment parce que ses sujets échappent habilement à toute surveillance. Elle est plus profonde, presque existentielle : les centres de pouvoir occidentaux, en particulier les États-Unis et leurs principales dépendances, prennent peu à peu conscience que leur hégémonie politique, économique et militaire bien établie est en train de s'effriter. Les manifestations superficielles semblent frénétiques, voire désorganisées, mais cette panique alimente une réponse bien plus dangereuse : une escalade calculée et systématique. L'ordre post-1945, conçu pour assurer la domination transatlantique, s'effiloche à mesure que les BRICS consolident leur influence, que les revendications souveraines se multiplient et que les ressources critiques échappent au contrôle occidental.

Pour les élites dont le statut matériel et symbolique dépend de la primauté mondiale, ce changement menace plus que les marchés ou l'idéologie ; il sape leur position fondamentale dans la hiérarchie mondiale. La perte est tangible : les approvisionnements énergétiques, les richesses minérales, les voies maritimes et la capacité à dicter les règles du commerce et de la finance échappent désormais à leur emprise. Les profits extraordinaires diminuent, la projection de la puissance militaire vacille et l'influence coercitive sur les accords commerciaux s'affaiblit.

Cette inquiétude trouve ses racines dans l'histoire. Pour en comprendre la profondeur, nous devons revenir sur les contrastes entre le défi multipolaire actuel et la guerre froide, à laquelle il ressemble superficiellement.

I. De l'endiguement de la guerre froide à l'érosion matérielle

Les comparaisons avec la guerre froide révèlent la distinction. À l'époque, l'Union soviétique était un rival idéologique, mais ne mettait pas en péril les fondements matériels du pouvoir occidental. Les flux mondiaux de ressources restaient sûrs et le leadership technologique était largement intact. L'endiguement était brutal mais réalisable : comme le montre Lindsey A. O'Rourke, les États-Unis ont mené 64 opérations secrètes et six opérations ouvertes de changement de régime entre 1947 et 1989.

L'essor de la Chine est qualitativement différent. Il remodèle les canaux par lesquels circulent les capitaux et les ressources mondiaux. Contrairement à l'expérience isolée de l'Union soviétique, la Chine s'est intégrée dans les chaînes d'approvisionnement tout en construisant simultanément des systèmes parallèles de commerce, de finance et d'infrastructure. L'économiste Yi Wen saisit cette transformation dans The Making of an Economic Superpower :

«L'expérience de développement de la Chine a montré au monde que le processus «naturel» et long de fermentation du marché à l'occidentale, qui a pris des siècles, peut être considérablement accéléré et repensé par le gouvernement, en agissant comme créateur de marché à la place de la classe marchande manquante, sans pour autant reproduire l'ancienne voie de développement des puissances occidentales, basée sur le colonialisme, l'impérialisme et la traite des esclaves».

Ce modèle remet en question non seulement l'idéologie occidentale, mais aussi le discours de l'exceptionnalisme qui a justifié le pouvoir des élites pendant des siècles.

Un changement de modèle existentiel

Ce modèle alternatif réfute l'exceptionnalisme occidental. La prospérité ne semble plus liée à la démocratie libérale ou au capitalisme de libre marché, ce qui sape à la fois l'idéologie et la domination matérielle. Comme l'historien Adam Tooze l'a observé dans son discours de juin 2025 au Center for China & Globalization :

«Lorsqu'un développement à grande échelle se produit, il s'agit évidemment d'un énorme bénéfice pour l'humanité, mais cela modifie aussi complètement l'équilibre des pouvoirs».

Dans le domaine des technologies vertes, par exemple, la Chine «a complètement révolutionné le secteur» avec le transport d'électricité à très haute tension, créant «l'électro-État mondial... arborant fièrement le label China State Grid». Tooze conclut :

«Le pouvoir est inhérent, et la dépendance est inhérente... Nous devons parler de détente. Nous devons parler de coexistence mutuelle».

Le changement technologique ne se contente pas de résoudre des défis communs, il redessine les hiérarchies géopolitiques. Les élites occidentales sont confrontées à un remaniement complet des systèmes qui ont soutenu la primauté mondiale depuis 1945 : l'accès aux ressources, les mécanismes financiers et l'avance technologique qui a sous-tendu la domination militaire. L'hégémonie numérique reste contestée, mais n'est pas encore perdue ; il reste encore du temps pour tenter de remporter la course technologique et militaire, comme en témoigne la fusion croissante entre les entreprises de technologie militaire et les acteurs étatiques motivés par la guerre.

Ambiguïté stratégique et survie des élites

Dans ce contexte, l'ambiguïté stratégique (imprévisibilité délibérée et publique) et les opérations synergiques multidomaines (pression militaire, économique et psychologique intégrée) apparaissent moins comme des manœuvres tactiques que comme des mécanismes de survie. Elles ne visent pas une victoire totale, mais le maintien d'une apparence de contrôle. Nées de cadres suprémacistes et amplifiées par l'aggravation des inégalités, ces doctrines ont d'abord été décrites non pas comme des innovations occidentales, mais comme des «efforts présumés de la Russie ou de la Chine pour rester en dessous du seuil du conflit armé», comme l'a écrit un article du Military Intelligence Professional Bulletin en 2020.

Ironiquement, elles annonçaient les doctrines mêmes que l'OTAN et les planificateurs américains allaient affiner pour eux-mêmes. Comme l'a fait remarquer Emmanuel Todd, la projection en dit souvent plus long sur l'accusateur que sur l'accusé. Nous assistons à un pari désespéré : l'ambiguïté et la pression intégrée sont utilisées pour créer des frictions, retarder une transformation irréversible et préserver les privilèges face à l'élan de l'histoire.

Dans ce contexte, l'article se penche sur les structures plus profondes et les continuités historiques qui expliquent comment l'anxiété des élites s'est transformée en une doctrine de conflit permanent et peu visible.

II. Les fondements idéologiques de la panique des élites

Un monde en mutation perturbe non seulement la géopolitique, mais aussi l'architecture mentale de ceux qui croyaient que l'histoire s'était terminée en leur faveur. Comme le fait remarquer l'analyste en économie géopolitique Warwick Powell, le lent déclin de l'hégémonie occidentale remet en question tout l'édifice philosophique qui justifiait sa domination mondiale :

«La question du dialogue entre les civilisations devient plus pressante car le monologue d'une histoire européenne unique et linéaire du développement n'est plus tenable... Nous sommes désormais confrontés à une nouvelle dimension de «l'abîme de l'empire» : son cadre narratif, ou son modèle mental du fonctionnement du monde, ne reflète plus ses anciennes ambitions idéologiques».

L'histoire que Powell nomme «libéralisme colonial» repose sur une vision hiérarchique du développement humain : la liberté, la civilisation et la gouvernance rationnelle se déploient selon un calendrier européen, mesuré par la proximité avec les normes occidentales. Les courants religieux et laïques se rejoignent ici : Hegel et Mill, missionnaires et marchands, universités et canonnières. La croyance en une mission civilisatrice continue d'influencer la politique étrangère, même lorsqu'elle est dissimulée sous le couvert de la «promotion de la démocratie» ou de «l'intervention humanitaire».

Cette architecture s'est adaptée au lent processus de décolonisation. Là où la métropole régnait autrefois par décret, elle gouverne désormais par des normes, des critères et des conditionnalités. Là où l'empire traçait autrefois des frontières, il fixe désormais des règles pour le commerce, la finance, les données et la technologie «responsable». Et lorsque les réalités matérielles menacent le récit, celui-ci est réécrit sous forme d'évaluation des menaces. (Ce qui, à son tour, inspire les actions.)

Le militarisme racial comme préhistoire

Jasmine K. Gani, spécialiste des relations internationales dans une perspective historique, montre que le militarisme européen n'est pas né uniquement d'un sentiment de supériorité, mais aussi d'une anxiété civilisationnelle, d'une insécurité quant au rang lorsque «un Orient musulman ascendant» s'est rapproché aux XVe et XVIe siècles. La réponse a été double : expansion matérielle et création de frontières discursives. Selon ses propres termes :

«Cette insécurité a créé un impératif de (ré)affirmer une hiérarchie par l'expansion militaire et la stigmatisation désobligeante des capacités militaires de leurs rivaux... L'insistance sur la faiblesse militaire et intellectuelle de l'Orient s'est ancrée dans le militarisme européen. Ce militarisme racial a d'abord compensé le doute et l'insécurité des Européens, puis leur a fourni une conscience chauvine d'eux-mêmes, et enfin leur a offert une justification morale pour la colonisation».

Gani note comment la proximité a exacerbé l'anxiété : les idéologues plaçaient souvent les peuples «orientaux» à un rang relativement élevé, juste en dessous des Européens, de sorte que la proximité devait être brisée par la stigmatisation. L'ethnologue américain John Wesley Powell (1888) avait déjà identifié la force militaire, l'organisation et la capacité de destruction comme les traits caractéristiques d'une «communauté avancée et civilisée». L'équation était la suivante : être moderne, c'était monopoliser la violence organisée chez soi et la projeter à l'étranger. Lu avec Max Weber, le récit est familier : le monopole de la violence organisée légitime devient la marque distinctive de l'État moderne, tandis que la capacité à projeter cette violence devient la marque distinctive d'un État «civilisé». Le militarisme croissant aux XVIIIe et XIXe siècles a alors «joué un rôle central dans l'ancrage des hiérarchies raciales dans l'imaginaire européen», qui se sont concrétisées dans l'administration coloniale.

Gani fournit ainsi la préhistoire ; ce qui suit en est la codification.

Les réincarnations stratégiques du libéralisme colonial

L'ouvrage de John Hobson, The Eurocentric Conception of World Politics retrace la manière dont les premières relations internationales ont formalisé cette vision raciale du monde. Entre 1860 et 1914, deux branches se sont fusionnées : le réalisme raciste (Mahan, Mackinder), qui cherchait à contenir les non-Blancs compétents, et le racisme libéral (Pearson, Kidd), qui promettait une amélioration qui, lorsque cela était nécessaire, se transformait en projets d'extermination. Le «niveau de civilisation» classait les Européens au sommet (avec l'hyper-souveraineté occidentale et le déni de souveraineté de l'Est et du Sud), la «barbarie jaune» au milieu et la «sauvagerie noire» au bas de l'échelle. Hobson répertorie les craintes qui animaient ces deux courants : «la démographie jaune», «le climat tropical», «le métissage racial» et «l'ennemi intérieur» que représentait une classe ouvrière blanche «inapte», et montre comment elles ont influencé et, par conséquent, organisé la conquête et la politique.

Dans la politique contemporaine, on peut encore reconnaître trois voies qui reflètent ces visions du monde :

- L'internationalisme libéral : civiliser la périphérie par la «promotion de la démocratie» (par exemple, le partenariat oriental de l'UE).

- Le réalisme libéral : contenir, puis civiliser par des sanctions et l'armement par procuration (par exemple, AUKUS, contrôles des exportations ; sanctionner d'abord, former ensuite).

- Réalisme de siège : contenir les «barbares aux portes» par le réarmement et la construction de murs (par exemple, interdiction de TikTok, barrières tarifaires).

Ces cadres mentaux conduisent à des pratiques routinières, ancrées dans la loi, les marchés publics et les médias. Les noms ont changé, mais la grammaire organisationnelle est restée la même. Il y a toutefois eu une brève exception historique.

L'exception de la guerre froide

La guerre froide a représenté une déviation temporaire de ce modèle, et non sa négation. Les élites occidentales considéraient l'URSS comme un rival idéologique plutôt que comme une menace existentielle pour leurs rôles nationaux et mondiaux. Pendant l'ordre d'après-guerre, pendant quarante ans, les élites occidentales ont acheté la paix sociale dans leurs pays : augmentation des salaires, essence bon marché, places universitaires subventionnées. Pourquoi ? Parce que l'existence même de l'URSS, combinée à la puissance des syndicats, rendait les concessions moins coûteuses que la répression de l'opposition interne.

Une fois l'Union soviétique effondrée, l'accord a pris fin. Les profits ont repris, les inégalités ont augmenté et les programmes sociaux se sont atrophiés. Les élites fonctionnelles et dirigeantes américaines ont réussi à contenir la «menace» par des interventions musclées (Corée, Vietnam, Yougoslavie), des opérations secrètes (El Salvador, Chili, Burkina Faso) et des moyens moins coercitifs dans les pays européens. Cela a permis une détente et un compromis entre les élites (ouverture de Nixon à la Chine). L'ouverture mondiale à la mondialisation reposait sur l'idée d'une mission civilisatrice par le commerce, qui a «échoué» en particulier en ce qui concerne la Chine.

Mais qu'en est-il aujourd'hui ?

Une exposition doctrinale : Perspective russe et cadre opérationnel (2020)

Un exemple récent de cette grammaire apparaît dans l'article Russian Perspective and Operational Framework (Perspective russe et cadre opérationnel) du Military Intelligence Professional Bulletin. L'article met en garde contre le fait que la Russie emploie une approche «globale» qui brouille la concurrence et les conflits, ainsi que les sphères civile et militaire. Il commence par admettre une erreur catégorique qui révèle le cadre sous-jacent :

«Nous avons mal appliqué notre propre vision du monde à la Russie et avons évalué la Russie comme européenne après l'effondrement de l'Union soviétique, cherchant à l'intégrer dans le giron de l'OTAN dans la lutte contre l'extrémisme violent. Nous avons été déçus lorsque la Russie a agi comme un État-nation eurasien distinct, totalement séparé de l'Europe occidentale, qui rejetait l'empiètement progressif de l'OTAN vers Moscou».

Les auteurs ont ensuite reformulé un répertoire politique diversifié en une seule campagne :

«Bien qu'il puisse sembler que les Russes mènent un large éventail d'actions distinctes à travers le continent eurasien, il s'agit en fait d'une campagne à l'échelle du théâtre. Les Russes utilisent de nouvelles technologies et techniques pour accomplir des tâches traditionnelles, ce qui obscurcit souvent leur intention ou leur objectif».

Tout en concédant que les actions russes sont largement positionnelles, ils regroupent néanmoins tout dans une seule catégorie :

«La Russie reste opportuniste, mais ses actions sont stratégiquement défensives... La dichotomie entre hybride et conventionnel est fausse : la Russie ne distingue ni ne compartimente la guerre comme le fait l'Occident... Au contraire, pour comprendre la Russie et la Chine, nous devrions simplifier leurs actions en une seule : la guerre».

Une fois simplifié, le raisonnement aboutit à la conclusion suivante : «risques inacceptables pour l'OTAN» et nécessité d'une «posture avancée renforcée». Ainsi, le cadre de confinement des barbares persiste sans insultes explicites. Pourtant, les investissements portuaires, les contrats gaziers ou les accords sur le lithium sont interprétés comme une «guerre sous le seuil», c'est-à-dire un casus belli par d'autres moyens. L'importance réside moins dans l'analyse tactique que dans l'hypothèse : le développement non occidental est principalement compris comme une menace.

Un codage civilisationnel - «eurasien», «non européen» - ancrent une vision du monde dans laquelle des sociétés entières sont considérées comme engagées dans une guerre permanente et totale. Cette interprétation autorise une réponse symétrique : sanctions continues, opérations d'information, changements de posture, refus de technologie et soutien par procuration, le tout tissé dans un seul et même tissu opérationnel.

L'essentialisme civilisationnel dans le courant dominant : les médias comme vecteur idéologique

Une fois intégrée dans la doctrine, cette grammaire passe des documents de travail aux studios de télévision, où elle tente d'acquérir une légitimité populaire. Prenons deux apparitions dans l'émission allemande Markus Lanz, l'une de l'analyste militaire Florence Gaub (2022) et l'autre de la journaliste Katrin Eigendorf (2025). Gaub a proposé le modèle :

«Nous ne devons pas oublier que, même si les Russes ont l'air européens, ils ne sont pas européens, du moins pas culturellement. Ils ont un rapport différent à la violence, un rapport différent à la mort. Il n'y a pas de vision libérale et postmoderne de la vie où chaque personne conçoit individuellement sa propre vie comme un projet. La vie peut s'achever prématurément».

Eigendorf a durci le discours :

«Je crois que, fondamentalement, la conception de la guerre est différente en Russie... C'est l'ADN à partir duquel ce que nous vivons aujourd'hui s'est développé... L'armée a toujours fait partie de l'ADN russe».

Le schéma est cohérent : toute une population est rendue belliqueuse, acceptant la mort et collectivement impliquée dans la violence. Le langage de l'«ADN» pousse l'argument vers un déterminisme culturel biologisé, un écho direct de la pensée eugénique du début du XXe siècle que Hobson répertorie. Cette évolution reflète l'injonction du document militaire de «simplifier... à une seule chose : la guerre». À mesure que la complexité s'effondre, l'éventail des politiques légitimes se rétrécit ; les sanctions et les punitions collectives deviennent envisageables comme une nécessité morale. La remarque d'Emmanuel Todd résume bien la projection à l'œuvre : «La Russie est notre test de Rorschach».

Cependant, le danger ne réside pas seulement dans l'excès rhétorique. Ce discours prépare le public à des politiques qui traitent des sociétés entières comme des cibles légitimes. La diplomatie s'amenuise, l'escalade est considérée comme de la prudence et la «paix» devient synonyme de capitulation.

III. Panique temporelle

L'historien Paul Chamberlin nous rappelle que les empires sont régis par des horloges (tout comme ils le sont par le territoire et les ressources). Dans les années 1930, un monde surpeuplé d'empires a généré une anxiété d'enfermement : la majeure partie du globe était déjà partitionnée ; les États-Unis ont connu une ascension fulgurante à l'Ouest ; l'Union soviétique s'est consolidée à l'Est. Les dirigeants à Rome, Tokyo et Berlin en ont tiré une leçon sans équivoque : pour compter, il faut avoir un empire, et le temps presse. Comme le dit Chamberlin, les puissances en devenir estimaient qu'elles disposaient d'«un court laps de temps pour se construire et s'emparer... de territoires impériaux» avant d'être «à la merci» des hégémons rivaux.

Les guerres n'ont pas éclaté uniquement pour des raisons idéologiques abstraites, mais aussi pour des questions d'accès et d'ordre : qui contrôlait les territoires, les voies maritimes et les flux de ressources. La Grande-Bretagne et la France ont combattu l'Allemagne non pas parce qu'elle était nazie par essence, note Chamberlin, mais parce qu'elle avait envahi la Pologne et menaçait la structure existante ; en Asie, l'empiètement japonais sur la Birmanie, la Malaisie, les Indes orientales néerlandaises et les Philippines a déclenché un conflit. La leçon à tirer aujourd'hui concerne la question du tempo. Lorsque les stratèges américains parlent de «fenêtres qui se referment» avec la Chine, ils expriment une vieille anxiété impériale en termes modernes : agir maintenant ou être contraint plus tard.

Résonance actuelle : Washington raisonne désormais en termes de souveraineté de la chaîne d'approvisionnement et de gestion des points d'étranglement, et non plus en termes d'expansion territoriale (même si cela a été exprimé par Trump à propos de la question du Groenland et du Canada). La dédollarisation des BRICS, la nationalisation des minéraux critiques et le réacheminement des corridors énergétiques sont perçus comme des menaces à Washington. La crainte n'est pas seulement que l'idéologie se propage, mais aussi que l'accès se durcisse face à l'influence. L'observation de Chamberlin selon laquelle la Grande-Bretagne est entrée en guerre pour cause d'empiètement territorial trouve un écho dans la pratique du XXIe siècle, où les interventions et les sanctions visent moins à promouvoir la démocratie qu'à empêcher le réalignement du contrôle sur les pipelines, les ports et les paiements.

Le modèle de procuration persiste :

- 1940-1945 : les États-Unis tirent parti de l'infrastructure impériale britannique tandis que les forces soviétiques et chinoises absorbent le choc continental ; ils choisissent quand et où se battre.

- 2022-2025 : l'Occident utilise l'Ukraine comme un puits d'attrition contre la Russie (avec l'UE comme puits de subventions et amortisseur) ; dans la région indo-pacifique, il cultive des impasses qui maintiennent Pékin dans une position réactive (par exemple, les transits dans le détroit de Taiwan, les patrouilles en mer de Chine méridionale).

Sur le plan opérationnel, la continuité est frappante. Le mémorandum «Plan Dog» de 1940 établissait la «priorité à l'Allemagne» et envisageait d'utiliser les bases impériales britanniques comme rampes de lancement. En septembre de cette année-là, l'accord «Destroyers-for-Bases» (destroyers contre bases) échangeait des navires américains désarmés contre des baux de 99 ans sur des sites coloniaux britanniques dans tout l'hémisphère occidental. La puissance maritime, la logistique et la maîtrise des opérations amphibies ont permis à Washington et à Londres de conserver l'initiative, tandis que les Soviétiques et les Chinois se battaient principalement sur la défensive. Au début de 1944, les Alliés ne craignaient plus la victoire de l'Axe, mais que les Soviétiques gagnent trop rapidement et dictent la paix : l'une des raisons de la précipitation vers la Normandie. L'analogie moderne concerne souvent la Chine : si la capacité technologique et industrielle chinoise prend de l'avance, elle dictera les normes et fermera la porte à toute influence coercitive. Cette panique temporaire façonne aujourd'hui la tendance à l'escalade.

La violence coloniale rapatriée

Chamberlin est sans détour quant à la méthode. Le «bombardement stratégique» anglo-américain avant le printemps 1944 consistait principalement à bombarder des civils. La légitimité de telles campagnes a été incubée dans les colonies de l'entre-deux-guerres, où le bombardement des villes éthiopiennes ou l'artillerie contre Damas étaient qualifiés de «guerre sauvage». Avec la Seconde Guerre mondiale, ce répertoire a migré vers le territoire national. Dans une «guerre sauvage», les restrictions imposées à la guerre «civilisée» ne s'appliquent pas ; des populations entières deviennent des cibles ; des déplacements de population et des représailles s'ensuivent. Le même raisonnement qui place les sociétés non occidentales «en dehors» des lois de la guerre civilisée rend à nouveau envisageable le ciblage de populations entières. Cette catégorie se transpose facilement à notre époque.

Aujourd'hui, les sanctions centrées sur la population prennent souvent la forme d'un blocus financier (sanctions générales qui font chuter les salaires et les importations de médicaments), de frappes contre les infrastructures (réseaux électriques, ponts, ports) et de restrictions de l'information (suppression des plateformes et interdiction des médias). Ce sont là les descendants directs de la «guerre sauvage» dans la modernité tardive : la souffrance des civils est considérée comme un moyen de pression plutôt que comme une contrainte politique.

IV. Empire pointilliste : touche légère, effet de levier important

De cette convergence est née une forme impériale plus légère. Comme le soutient Daniel Immerwahr, l'Amérique d'après 1945 n'a pas annexé de vastes territoires comme les empires d'autrefois. Elle a toutefois construit un archipel de bases, associé à une suprématie navale et aérienne, à des goulets d'étranglement financiers et à des normes technologiques : un «empire pointilliste» qui pouvait être partout et, lorsque le signal était nécessaire, brutalement exemplaire. Sa portée amphibie, ses groupes aéronavals, son transport aérien mondial et sa capacité à frapper de manière atomique ou conventionnelle à partir de nœuds dispersés lui ont permis de conserver son initiative sans colonies officielles. Les infrastructures culturelles et informationnelles, Hollywood, les ONG et les banques de développement ont complété le réseau. Cette forme est particulièrement vulnérable lorsque la souveraineté multipolaire ferme les points de contrôle et redirige les flux.

Aimé Césaire, Discourse on Colonialism (Monthly Review Press, 2000), p. 36 - «le terrible effet boomerang» de la violence coloniale.

Notes de fin : transition vers la partie II

Les méthodes perfectionnées à l'étranger reviennent pour organiser la vie chez soi (du point de vue occidental) ; les langues inventées pour un empire réapparaissent comme du bon sens. Le sentiment que le temps presse n'est pas une nouveauté dans l'art de gouverner impérial, mais il est une fois de plus le principal accélérateur. Là où la métropole craignait autrefois l'enfermement territorial, elle craint désormais la souveraineté par d'autres moyens : les banques de développement avec leurs propres normes, la nationalisation du lithium, les corridors énergétiques qui contournent les hubs privilégiés, les systèmes de paiement qui ignorent le dollar. L'empire pointilliste des bases rencontre un monde occupé à redessiner la carte.

La réponse suit toujours une vieille grammaire. L'ambiguïté stratégique et la logique des opérations multidomaines fournissent le nerf administratif d'un état d'esprit de «guerre sauvage» actualisé pour le XXIe siècle : des sociétés entières sont considérées comme des menaces civilisationnelles, et deviennent donc des cibles légitimes par le biais de sanctions qui font s'effondrer les salaires et les importations de médicaments, de listes de refus technologiques qui étranglent les cycles de vie industriels, et de campagnes d'information qui fixent l'«ADN» d'un ennemi. L'essentialisme médiatique de Gaub et Eigendorf, ainsi que les simplifications doctrinales dans les documents de travail, fournissent une licence pour une stratégie qui doit croire à la barbarie de ses cibles afin de justifier une pression permanente ou pire.

Dans ce brouillard, le pari est simple. Il ne s'agit pas de gagner de manière décisive, mais de gagner du temps : maintenir le plateau d'attrition intact jusqu'à ce qu'un soulagement extérieur (un bond technologique, une crise chez un rival) rétablisse une marge de manœuvre. Il s'agit d'une gouvernance par le report.

Que se passe-t-il concrètement ? Quelles doctrines, quels budgets et quels pipelines tissent ce brouillard ? Où le plateau pourrait-il se fissurer : saturation fiscale, lassitude des alliances ou escalade lorsque les autres stratégies cessent de fonctionner ?

La deuxième partie aborde ces questions. Nous passons de la vision du monde à la machinerie, de manière qualitative, en lisant les textes et les artefacts qui font le travail :

- L'ambiguïté stratégique comme contrôle du tempo : comment les «pourparlers», les pauses et les feintes chorégraphient les frappes, imposent des mesures de couverture coûteuses et maintiennent les rivaux dans une position réactive.

- Le pipeline «finance-à-feux» du MDO : comment les sanctions, les contrôles à l'exportation, les cyberactions et les mouvements cinétiques limités s'enchaînent en une seule opération.

- La résistance multipolaire : comment la Chine, la Russie, l'Iran et les partenaires non alignés renforcent leur endurance, et comment leurs propres horloges façonnent leurs choix.

source : Worldlines