Zhang Sheng

De 1950 à 1976, la position de la Chine sur le conflit israélo-palestinien a connu une évolution radicale, passant de l'établissement de relations diplomatiques potentielles avec Israël à un soutien indéfectible à la libération palestinienne. S'appuyant sur les idéaux révolutionnaires maoïstes, la Chine a apporté un soutien diplomatique, financier et militaire tout en encourageant la solidarité intérieure par la propagande et les échanges culturels, un héritage qui influence encore aujourd'hui sa position.

Frontière de la lutte anti-impérialiste mondiale : la perception par la Chine de la lutte palestinienne de 1955 à 1976

La Chine est probablement l'un des rares États à avoir opéré un revirement diplomatique aussi spectaculaire sur le « conflit israélo-palestinien » entre les années 1950 et 1970. En seulement vingt ans, la politique étrangère officielle de la République populaire de Chine (RPC) a connu une transformation radicale, passant d'une quasi-établissement de relations diplomatiques avec Israël en 1950 à la négation de toute légitimité de l'État israélien dans les années 1960 et 1970. Comme je me propose de le démontrer dans cet article, l'ère maoïste, et plus particulièrement la période 1955-1976, a jeté les bases du soutien diplomatique chinois au mouvement de libération palestinien, et cet héritage demeure aujourd'hui encore l'un des principaux facteurs qui guident la position officielle de la Chine sur la Palestine.

De 1950 à 1976, sous l'ère maoïste, la Chine a progressivement approfondi sa compréhension de la question palestinienne et a fini par considérer la lutte palestinienne comme un mouvement de libération nationale anticolonial et anti-impérialiste. Sur le plan diplomatique, la République populaire de Chine a non seulement manifesté sa solidarité avec la lutte armée palestinienne en lui apportant un soutien diplomatique, financier et même militaire, mais aussi en lançant divers programmes d'échanges culturels entre diplomates et intellectuels palestiniens et chinois. En matière de politique intérieure, la Chine a également mené une vaste campagne de propagande et d'éducation à l'intérieur du pays, visant à renforcer la solidarité pro-palestinienne au sein de la population chinoise.

Depuis la fin de l'ère maoïste, la Chine a considérablement approfondi ses relations bilatérales avec Israël, notamment ses liens économiques, et son rôle dans le soutien à la libération palestinienne s'est non seulement marginalisé, mais a également été fortement réduit par rapport à ses positions antérieures. L'importance de la politique pro-palestinienne des années 1950 à 1970 est cependant restée un pilier de la politique chinoise, et cet héritage historique de solidarité sino-palestinienne a été redécouvert et ravivé par la jeunesse chinoise face au génocide en cours à Gaza.

Par conséquent, afin de comprendre véritablement la dynamique nuancée du mouvement de solidarité de la Chine avec la Palestine et la réaction de la Chine au génocide en cours à Gaza, j'ai l'intention de fournir un examen systématique non seulement de l'évolution des perceptions de la Chine concernant la lutte palestinienne, mais aussi des efforts déployés par la Chine maoïste pour établir des réseaux de solidarité avec le mouvement palestinien, tant au niveau des canaux diplomatiques que des campagnes de propagande et d'éducation menées par la Chine elle-même.

Fortement influencée par l'Union soviétique, la République populaire de Chine (RPC), nouvellement établie, considérait Israël comme un État postcolonial dirigé par un gouvernement national-bourgeois de gauche et était donc disposée à reconnaître Israël (Shichor 1979 : 22). Le 9 janvier 1950, le ministre israélien des Affaires étrangères adressa une lettre au Premier ministre chinois Zhou Enlai dans laquelle il reconnaissait la RPC, faisant ainsi d'Israël « le premier gouvernement du Moyen-Orient à reconnaître la RPC » (Shichor 1979 : 21). Cette nouvelle fut publiée dans le Quotidien du Peuple, organe officiel de la Chine, le 17 janvier 1950, comme un succès diplomatique pour la Chine (« Yiselie afuhan », 1950). Cependant, la Ligue arabe parvint à un consensus en août 1950 pour ne pas reconnaître la RPC, ce qui renforça encore la position favorable de la RPC envers Israël (Harris 1993 : 80).

Cette possibilité éphémère de reconnaissance mutuelle s'évanouit rapidement avec l'entrée en guerre de la Chine en octobre 1950. Afin de ne pas irriter les États-Unis, le gouvernement israélien reporta son projet d'établir des relations diplomatiques avec la Chine (Shai 2019 : 94). Le ralliement d'Israël à l'Occident aux Nations Unies durant la guerre de Corée mit fin aux espoirs de la Chine de percevoir Israël comme un pays de gauche, et cette dernière dut reconsidérer la question de la reconnaissance mutuelle.

Quelques années plus tard, en 1955, la première Conférence afro-asiatique se tint à Bandung. Lors de cette conférence, la Chine eut l'occasion de nouer des liens avec les dirigeants arabes, tandis qu'Israël en fut exclu en raison de la vive opposition des États arabes et de l'Indonésie, État à majorité musulmane et historiquement ami de la Palestine. Zhou Enlai avait initialement proposé d'inclure Israël à cette conférence des États postcoloniaux, mais après de longues discussions avec le président égyptien Gamal Abdel Nasser et le représentant de la délégation syrienne et futur président de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Ahmad Shuqiry, il conclut que le soutien à la lutte anti-impérialiste des peuples arabes était une priorité pour la Chine (Shindler 2014 : 110). Selon un rapport de la Jewish Telegraphic Agency du 22 avril 1955, Zhou a fait une déclaration forte en faveur des Arabes, affirmant que « sans l'intervention étrangère, la tragédie des Arabes de Palestine n'aurait pas eu lieu » (« Résolution anti-israélienne » 1955 : 61).

La République populaire de Chine a réduit ses contacts diplomatiques avec Israël, sans pour autant considérer Israël comme une entité illégitime dans les années 1950. En mars 1956, à l'approche de la crise de Suez, le Quotidien du Peuple citait une déclaration du Parti communiste israélien (PCI) affirmant que « la majorité du peuple israélien » était favorable à une « politique étrangère indépendante, pacifique et neutre » entre l'Occident et le bloc socialiste (« Yigong zhuzhang », 1956). En septembre, le Quotidien du Peuple citait à nouveau le PCI pour déclarer que « le peuple israélien ne veut pas et ne doit pas se mettre en danger pour des milliardaires britanniques, français et américains » (« Yiselie renmin », 1956). Ces exemples montrent que, même si la République populaire de Chine avait déjà décidé de privilégier ses relations avec les États arabes à ses relations avec Israël, elle considérait toujours Israël comme un État légitime, susceptible de ne pas basculer entièrement dans le bloc occidental. Les relations bilatérales entre le Parti communiste chinois (PCC) et le Parti communiste chinois (PCC) à cette époque montrent également que la République populaire de Chine n'adoptait pas alors une position antisioniste. La perception qu'avait la République populaire de Chine d'Israël était uniquement déterminée par les relations d'Israël et des États arabes avec l'Occident, et ne reposait pas sur une compréhension ni une reconnaissance de la colonisation sioniste de la Palestine.

La guerre de 1956 a cependant profondément modifié la perception qu'avait la Chine d'Israël. Dès lors, la Chine considéra de plus en plus Israël comme un instrument de l'impérialisme occidental, menaçant la libération du tiers monde et le mouvement socialiste mondial. Le 29 octobre 1956, Israël envahit le Sinaï en collaboration avec la Grande-Bretagne et la France. Cette opération militaire conjointe amena la République populaire de Chine à percevoir Israël comme un agresseur envers l'Égypte, mais surtout à le qualifier d'allié régional des impérialistes occidentaux. Le 1er novembre 1956, le Quotidien du Peuple condamna ouvertement, pour la première fois, Israël comme « un pion volontaire sur l'échiquier des colonisateurs occidentaux » (« Buxv fanghuo », 1956). Le 7 novembre, le gouvernement chinois publia une déclaration officielle exigeant que la Grande-Bretagne, la France et Israël « retirent immédiatement toutes leurs forces militaires d'Égypte et mettent fin à la guerre d'agression contre l'Égypte » et annonça que la Chine enverrait prochainement une aide à l'Égypte (Guoji guanxi 1958 : 278). Après la crise de Suez de 1956, la politique étrangère chinoise devint résolument pro-arabe. La Chine abandonna son soutien au plan de partage dans son discours diplomatique, critiqua ouvertement Israël pour son invasion des États arabes et soutint explicitement le droit du peuple palestinien à la lutte armée.

Avec l'éclatement de la rupture sino-soviétique, la politique étrangère chinoise est devenue encore plus radicale que celle de l'Union soviétique. 1 Lors de la réunion internationale des partis communistes et ouvriers à Moscou en 1957, Mao Zedong, président de la Chine, s'opposa explicitement à l'idée de « coexistence pacifique » avec le bloc capitaliste prônée par Khrouchtchev et plaida pour la lutte armée contre les États capitalistes (« Sugong », 1997 : 15). En janvier 1958, il inscrivit officiellement la « révolution permanente » parmi les principes directeurs du gouvernement chinois (« Gongzuo », 1995 : 45). Guidée par le principe de la « diplomatie révolutionnaire », la Chine soutint activement les mouvements nationalistes et socialistes anticoloniaux, anti-impérialistes et antiféodaux à travers le monde, et plus particulièrement dans le tiers monde.

Aux yeux de la RPC, le conflit régional entre Arabes et Israéliens était devenu le théâtre d'une alliance entre le bloc socialiste et le Tiers Monde dans la lutte contre l'impérialisme occidental. Si les dirigeants chinois étaient davantage préoccupés par les affaires d'Asie de l'Est, comme la guerre du Vietnam et le conflit du détroit de Taïwan, la Palestine était perçue comme une « frontière » lointaine, un rempart contre l'impérialisme occidental. Ils estimaient que l'issue de la lutte à cette « frontière » pouvait avoir une incidence sur la sécurité de la RPC. Par exemple, Zhou Enlai, Premier ministre chinois, avait souligné le rôle unique des luttes anti-impérialistes arabes dans le monde, arguant que les États arabes se situaient sur un front crucial contre l'impérialisme, un front qui « protège à la fois l'Afrique et l'Asie » (An, 2008 : 4). En mars 1965, le président Mao Zedong déclara également ce qui suit à la première délégation de l'OLP en Chine :

L'impérialisme craint la Chine et les Arabes. Israël et Taïwan sont les bases de l'impérialisme en Asie. Vous êtes la porte d'entrée, et nous l'arrière. Ils ont créé Israël pour vous et Taïwan pour nous. L'Occident ne nous apprécie pas, et nous devons en prendre conscience. La lutte arabe contre l'Occident est une lutte contre Israël (Shindler 2014 : 111). 2

De plus, la victoire d'Israël lors des guerres de 1956 et 1967 a convaincu les Chinois que les Arabes étaient les victimes les plus faibles dans ce conflit. L'expérience palestinienne de l'invasion par un État colonial soutenu par l'Occident a rappelé aux Chinois leur propre traumatisme historique d'avoir été « envahis, attaqués et humiliés par des étrangers », et un sentiment de solidarité s'est ainsi formé (Cooley 1972 : 20).

Animée par l'idéologie maoïste radicale chinoise, l'image de la Palestine comme « frontière » de la compétition mondiale et la sympathie envers les Palestiniens suscitée par le traumatisme historique de la Chine, la Chine percevait Israël principalement comme un instrument des intérêts internationaux américains dans la région. En 1966, au début de la Révolution culturelle chinoise, la faction radicale au sein du gouvernement chinois commença à exercer une influence croissante sur la diplomatie chinoise. 3Ainsi, la position de la Chine à l'égard d'Israël a évolué vers sa phase la plus radicale, au cours de laquelle la Chine a remis en question la légitimité fondamentale de l'État israélien.

En 1965, Lin Biao, vice-président du Parti communiste chinois (PCC) depuis 1958 et successeur désigné de Mao, a défini les principales caractéristiques de la théorie maoïste de la « guerre populaire » et a préconisé que tous les peuples opprimés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine utilisent les tactiques de la « guerre populaire » contre « l'impérialisme américain et tous ses laquais » (Lin 1965 : 22). La théorie maoïste de la « guerre populaire » a guidé le soutien enthousiaste de la Chine à la guérilla dans le monde entier, y compris en Palestine. Les forces de guérilla palestiniennes sont devenues un modèle idéal de la « guerre populaire ». Les dirigeants de l'OLP ont accueilli avec enthousiasme ces éloges et se sont efforcés de se présenter comme l'avant-garde de la guérilla du tiers-monde et comme des disciples des théories de Mao afin d'obtenir un soutien accru de la Chine. Par exemple, lors de leur visite à Pékin le 21 mars 1970, toute la délégation de l'OLP à Pékin, dirigée par le président Yasser Arafat, tenait à la main des exemplaires du Petit Livre rouge de Mao en descendant de l'avion, ce qui a suscité des réactions joyeuses de la part de leurs homologues chinois (Balesitan renmin bisheng 1972. Film. 20:01).

Après le célèbre discours de Mao du 20 mai 1970, qui encourageait « la lutte des Palestiniens et des autres peuples arabes contre les agresseurs israéliens » (Mao 1970), la rhétorique officielle de la RPC à l'égard d'Israël devint entièrement négative et qualifia officiellement Israël de « base permettant à l'impérialisme américain d'envahir le Moyen-Orient » (Balesitan renmin bisheng 1972 : 01:56). De plus, les slogans chinois en faveur du peuple palestinien devinrent extrêmement belliqueux et incitèrent à la lutte armée et à la destruction de l'État sioniste : « Ne résolvez pas ce conflit pacifiquement, ne vous agenouillez pas pour capituler, absolument pas ! » (Balesitan renmin bisheng 1972 : 23:38). Même Zhou Enlai, sans doute le diplomate le plus modéré du gouvernement chinois de cette époque, considérait Israël comme un État contre nature. Par exemple, dans sa conversation avec le secrétaire d'État américain Henry Kissinger, Zhou a souligné : « il faut dire que la création d'un tel pays de cette manière est un phénomène très curieux et particulier qui se soit produit depuis la Première et la Seconde Guerre mondiale » (« Mémorandum » 1973:148).

De 1965 à la fin de la Révolution culturelle en 1976, le récit officiel de l'histoire de la Palestine en République populaire de Chine a évolué vers une version résolument antisioniste. Loin de sa position des années 1950, qui considérait le soutien soviétique au partage comme « une prise de position juste » (Xu 1950 : 67), un ouvrage chinois de 1973 sur la question palestinienne, destiné exclusivement aux fonctionnaires du gouvernement, qualifiait non seulement les « envahisseurs israéliens de simples pions sur l'échiquier de l'invasion impérialiste américaine », mais condamnait également le « révisionnisme soviétique et l'impérialisme socialiste » pour avoir « protégé, pillé et acquiescé à l'agression israélienne » (Institut sur la religion de l'Islam de l'Université du Nord-Ouest 1973 : 42).

En 1971, Qiao Guanhua, chef de la délégation chinoise aux Nations Unies, définissait la « nature intrinsèque de la question du Moyen-Orient » comme « l'agression perpétrée contre le peuple palestinien et les autres peuples arabes par le sionisme israélien, avec le soutien et la complicité des superpuissances », désignant le soutien américain à Israël et l'« acquiescement » soviétique à son égard comme les racines du problème (Cooley 1972 : 19). Selon Mohammed Khalil et Mohammed Rif'at, deux représentants palestiniens de l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques qui se sont rendus à Pékin en mars 1964, les autorités chinoises ont insisté sur le fait que « la Chine ne portait pas, contrairement à la Russie, le stigmate d'avoir voté pour la création d'Israël » (Cooley 1972 : 24), illustrant ainsi la perception chinoise de la création d'Israël comme un projet colonial illégitime à l'ère moderne.

Le fort sentiment pro-arabe de la RPC se manifeste également dans sa position durant la guerre de 1973. Le 23 octobre, Qiao Guanhua prononça un discours très combatif devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans lequel il qualifia non seulement cette guerre de « bataille sacrée des peuples et des armées égyptiens, syriens et palestiniens luttant contre les envahisseurs et récupérant les terres occupées », mais affirma également : « Il est juste que les peuples d'Égypte, de Syrie et de Palestine utilisent tous les moyens qu'ils jugent nécessaires pour recouvrer leurs territoires occupés, tandis que toute provocation, même minime, de la part d'Israël constitue un acte criminel » (« Zaianlihui », 1973).

Dans les années 1960 et 1970, le soutien à la Palestine ne se limitait pas au niveau diplomatique de l'État. Les dirigeants chinois ont délibérément institutionnalisé un discours pro-palestinien au sein même de la société. Le premier moyen, et le plus direct, consistait à encourager les manifestations de masse. Comme le montre un documentaire de propagande intitulé « Le peuple palestinien vaincra », produit par le gouvernement chinois en 1971, l'État chinois organisait fréquemment des manifestations massives à Pékin, devant les ambassades de Palestine, de la République arabe unie (Égypte) et de Syrie, afin d'exprimer sa solidarité. Le second moyen consistait à éduquer la population et à inciter la classe ouvrière à s'informer et à écrire sur la question palestinienne. Le court documentaire susmentionné, par exemple, était souvent projeté dans les cinémas chinois, et sa transcription était publiée et largement diffusée dans les bibliothèques des grandes villes du pays. Par ailleurs, de nombreux ouvrages sur les affaires du Moyen-Orient ont été publiés durant cette période, et tous ces livres renforçaient une vision historique résolument antisioniste. 4 Durant la Révolution culturelle, l'État encouragea également les ouvriers chinois à former des groupes de théoriciens ouvriers afin de mener des recherches sur la théorie marxiste et la politique contemporaine. Le groupe de théoriciens ouvriers de l'usine de machines-outils lourdes de Wuhan, par exemple, collabora avec des professeurs d'histoire de l'Université normale de Chine centrale à la rédaction d'un ouvrage intitulé « L'origine et le développement de la question palestinienne », publié en 1976 par l'une des maisons d'édition d'État les plus influentes de Chine. 5

La solidarité avec la Palestine était également au cœur de la littérature et de l'intelligentsia chinoises des années 1960 et 1970. Tandis que de nombreux combattants de l'OLP suivaient une formation dans les académies militaires chinoises, de nombreux diplomates et intellectuels palestiniens étudiaient dans les universités chinoises, y travaillaient comme professeurs d'arabe ou traducteurs, et étaient fréquemment invités en Chine pour des événements. Les œuvres de Ghassan Kanafani furent traduites et largement diffusées en Chine, et Kanafani fut invité à s'y rendre en 1965 où il fut chaleureusement accueilli par le maréchal Chen Yi, célèbre pour son enthousiasme pour la poésie. Les poèmes d'Abu Salma, président de l'Union générale des écrivains et journalistes palestiniens, furent introduits en Chine dès 1964, et son célèbre poème « Le Sourire de Mao Zedong », où il écrit : « Nous avons mené le même combat. Nous avons enduré les mêmes souffrances... Quand le sourire de Mao apparaît à l'horizon, le ciel de la Terre s'éclaircit à perte de vue », connut un immense succès en Chine. 6 En 1975, la maison d'édition d'État renmin wenxue chubanshe (Imprimerie de littérature populaire) a publié un livre intitulé Poèmes de bataille de Palestine, dans lequel étaient compilés des poèmes traduits écrits par des fedayins palestiniens ainsi que des poèmes faisant l'éloge de la Palestine écrits par des ouvriers et des intellectuels chinois. 7

Fait intéressant, la lutte armée palestinienne était même un thème récurrent de la littérature jeunesse chinoise dans les années 1970. En 1971, une maison d'édition d'État du Guangdong publia une bande dessinée pour enfants intitulée « Le Drapeau flottant du combat ». Talat, le protagoniste, est le fils d'un guérillero palestinien qui prépare une opération contre les envahisseurs israéliens en territoire occupé. Le matin de son treizième anniversaire, son père lui promit un pot de terre de Palestine. Au lieu d'attendre, Talat rejoignit lui-même les rangs de la guérilla et reçut le cadeau tant espéré : la guérilla infligea une défaite totale aux Israéliens et le drapeau palestinien flotta sur les territoires libérés. 8

Un an plus tard, en 1972, le même éditeur publia une autre bande dessinée pour enfants intitulée « Le Petit Héros Qassam ». Dans cette histoire, le petit Qassam, un enfant palestinien dont le père a été tué par les Israéliens pendant la guerre de 1967 et qui a dû fuir à Amman comme réfugié, rejoint la guérilla à l'âge de quatorze ans. Déguisé en garçon ordinaire transportant ses affaires sur un âne, le petit Qassam, avec intelligence, attire les soldats israéliens dans une embuscade tendue aux guérilleros et détruit ainsi une position fortifiée de l'armée israélienne. 9 Cette bande dessinée était si populaire qu'en 1973, l'histoire du petit Qassam a été réinterprétée sous la forme d'un long poème illustré par des artistes d'une autre maison d'édition affiliée à l'État et basée dans la province du Heilongjiang. 10

Ceux qui connaissent les traditions littéraires chinoises de l'ère maoïste peuvent aisément constater que les figures de Talat et Qassam sont fortement influencées par des personnages de fiction chinois tels que Wang Eerxiao ou Zhang Ga, le Petit Soldat. Ces deux jeunes scouts, combattants de la guérilla, sont inspirés de véritables enfants chinois ayant participé à la guérilla contre l'occupation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. En projetant l'expérience historique chinoise pour imaginer et créer des images littéraires et artistiques de combattants pour la liberté palestiniens, les « écrivains et artistes » chinois, comme on les appelait à l'époque maoïste, ont semé les graines de la solidarité pro-palestinienne au sein du public chinois. Leur héritage de la période 1966-1976 constitue encore aujourd'hui un fondement important du sentiment pro-palestinien chez les jeunes Chinois.

Entre passé révolutionnaire et présent axé sur le commerce : la politique étrangère de la Chine en Palestine des années 1980 à nos jours

À la mort de Mao en 1976, la Révolution culturelle prit fin par un coup d'État. La vieille garde modérée du PCC s'adressa avec force aux dirigeants de l'aile gauche radicale, surnommée par la suite la « bande des quatre ». Deng Xiaoping, chef des réformateurs, mit deux ans à consolider son pouvoir au sein du parti. En 1978, il organisa avec succès la troisième session plénière du XIe Comité central du PCC, marquant le début de sa politique de « réforme et d'ouverture ». Comme il le souligna lors de son entretien avec le dirigeant éthiopien Mengistu Haile Mariam en 1988, le principe directeur du gouvernement chinois « passa de la lutte des classes au développement économique » (Deng 1988).

Sur le plan diplomatique, ce changement signifiait que le soutien aux révolutions mondiales ne figurait plus parmi les priorités de la diplomatie officielle chinoise. Dès le début des années 1980, Deng Xiaoping avait déjà mis fin à l'aide de la RPC aux groupes communistes d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe du Sud. Alors que la Chine s'efforçait d'attirer les investissements étrangers occidentaux pour son développement économique, le soutien aux luttes anti-impérialistes était lui aussi de plus en plus marginalisé dans sa politique étrangère. La Chine commença à reconsidérer la possibilité d'établir des relations diplomatiques avec davantage de membres du bloc capitaliste, dont Israël.

L'évolution du climat international à cette époque a également eu un impact important sur la Chine. En 1977, le discours prononcé par le président égyptien Anouar el-Sadate à la Knesset israélienne, et le renforcement des relations égypto-israéliennes qui en a résulté, ont incité les Chinois à croire que l'insoluble « conflit israélo-arabe » touchait peut-être à sa fin. Fort de cette perception, en juillet 1980, He Ying, vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine, a annoncé publiquement que la nouvelle position de la Chine sur la question palestinienne était que « tous les États du Moyen-Orient doivent jouir de leur droit à l'indépendance et à la survie ». Cette déclaration a marqué la fin de la politique chinoise des années 1960 et 1970, qui soutenait la lutte armée et œuvrait au démantèlement du régime sioniste. La Chine a alors commencé à considérer l'existence de l'État israélien comme n'étant pas fondamentalement incompatible avec celle d'un État palestinien. En décembre 1982, Hu Yaobang, secrétaire général du Parti communiste chinois, proposa au roi Hussein de Jordanie que les États arabes « respectent et rétablissent les droits nationaux du peuple palestinien, et reconnaissent simultanément le droit du peuple israélien à la survie pacifique ». Le même mois, lors de sa visite en Égypte, le Premier ministre chinois Zhao Ziyang annonça de nouveau que la Chine se préparait à reconnaître le « droit à la survie » d'Israël à condition qu'Israël « se retire des territoires arabes occupés » et « restaure le droit légitime des Palestiniens à reconstruire leurs États ».

En septembre 1988, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qian Qichen, annonçait la « proposition en cinq points » de la Chine sur les affaires du Moyen-Orient. Celle-ci comprenait notamment la promotion du dialogue, le retrait d'Israël de tous les territoires arabes occupés en échange de garanties de sécurité, et surtout la reconnaissance mutuelle entre l'État de Palestine et l'État d'Israël. Bien que différentes administrations chinoises aient présenté leurs propres propositions sur le Moyen-Orient sous des appellations différentes, l'essence de la « proposition en cinq points » de Qian - la promotion d'une solution à deux États par le dialogue - demeure au cœur de la politique étrangère chinoise en Palestine.

Le commerce est assurément l'un des facteurs les plus importants expliquant ce changement de position de la Chine vis-à-vis d'Israël. En 1985, afin de favoriser l'établissement de relations officielles avec la Chine, Israël a rouvert son consulat général à Hong Kong, fermé depuis plus de dix ans, et a commencé à exporter ses produits de haute technologie, notamment des technologies et équipements militaires, vers la Chine continentale via Hong Kong. Après la rupture brutale des relations sino-américaines en 1989, Israël est devenu l'un des rares canaux permettant à la Chine d'acquérir des technologies militaires de pointe pour contourner l'embargo occidental. Cette relation est restée cruciale pour la Chine jusqu'en 2001, date à laquelle Israël a unilatéralement dénoncé son accord commercial avec la Chine sous la pression des États-Unis.

Le désir de commercer et la conviction que le conflit israélo-arabe touchait à sa fin ont incité la Chine à envisager de plus en plus l'établissement de relations diplomatiques complètes avec Israël. Entre 1990 et 1991, de nombreux États du bloc socialiste, dont l'Union soviétique, ont établi des relations diplomatiques avec Israël, ce qui a constitué le facteur décisif poussant la Chine à prendre finalement sa décision. En janvier 1992, la Chine a établi des relations diplomatiques avec Israël.

En conséquence, la Chine a salué les accords d'Oslo en 1993. Le Quotidien du Peuple, par exemple, affirmait que la paix entre la Palestine et Israël était désormais possible grâce à ces accords. Même lorsque le gouvernement de droite de Netanyahou a gravement saboté le processus de paix en 1996, les médias officiels chinois restaient convaincus que « les germes de la paix avaient déjà été semés dans le cœur des peuples palestinien et israélien par les accords d'Oslo » et que l'opinion publique israélienne était favorable à la paix et hostile au Likoud (« Zhongdong huhuan », 1999). En octobre 1993, un mois après Oslo, Yitzhak Rabin est devenu le premier Premier ministre israélien à se rendre en Chine, ce qui démontre que Pékin était non seulement optimiste quant à l'avenir des accords d'Oslo, mais également convaincu que l'approfondissement des relations avec Israël ne posait plus de problème pour les relations de la Chine avec l'OLP et les États arabes.

Bien qu'ayant finalement adhéré à la solution à deux États, la Chine n'a jamais faibli dans son soutien à la Palestine, du moins sur le plan diplomatique. Le 20 novembre 1988, cinq jours après la déclaration d'Arafat proclamant un État palestinien, la Chine a officiellement reconnu cet État et a transformé le bureau de l'OLP à Pékin en ambassade de Palestine en décembre de la même année. En décembre 1995, elle a établi son ambassade auprès de l'Autorité palestinienne à Gaza, avant de la transférer à Ramallah en mai 2004. L'ancien président palestinien Yasser Arafat, par exemple, a été invité à se rendre en Chine à quatorze reprises au cours de sa vie, et, fait surprenant, la plupart de ces visites ont eu lieu après 1980 (sa dernière visite en Chine remonte à 2001). Jusqu'à la fin de sa vie, Arafat a entretenu une amitié personnelle étroite avec Deng Xiaoping, puis avec le président chinois Jiang Zemin.

Comme mentionné précédemment, depuis le début des réformes de Deng Xiaoping au début des années 1980 jusqu'aux années 2010, les décideurs politiques chinois étaient convaincus que « la diplomatie devait servir les intérêts économiques, et non l'inverse ». De ce fait, la politique étrangère chinoise au Moyen-Orient s'est principalement concentrée sur le commerce, la Chine s'abstenant délibérément de toute implication dans les « problèmes » de la région. Hua Liming, ancien ambassadeur de Chine en Iran et aux Émirats arabes unis, reconnaît d'ailleurs que « le Moyen-Orient est, à l'heure actuelle, une région marginalisée dans la stratégie diplomatique globale de la Chine » (Hua, 2014 : 8).

Depuis 2013, l'administration de Xi Jinping manifeste un regain d'intérêt politique pour le Moyen-Orient, notamment pour la question palestinienne, dans le but de renforcer le prestige international de la Chine en tant que puissance mondiale. En 2013, lors des visites séparées à Pékin du président palestinien Mahmoud Abbas et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Xi a proposé de faciliter le dialogue entre les deux parties, proposition ignorée par Netanyahu. En juillet 2017, Xi a annoncé sa « proposition en quatre points » au « conflit », reprenant l'essence des « propositions en cinq points » de Qian Qichen, présentées en 1988. Cette « proposition en quatre points » affirme que la Chine soutient la solution à deux États et un « État palestinien pleinement souverain et indépendant, fondé sur les frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est pour capitale ». En outre, elle réaffirme l'importance de résoudre la question palestinienne par le dialogue politique et exige qu'Israël « cesse immédiatement toutes les activités de colonisation dans les territoires occupés conformément à la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies » (« Zhongguo daibiao » 2017).

Pour promouvoir la « proposition en quatre points » de Xi, Pékin a accueilli un « symposium sur la paix Palestine-Israël » en décembre 2017, auquel ont participé des personnalités de premier plan des deux camps, notamment Ahmed Majdalani, secrétaire général du Front de lutte populaire palestinien, et le député Yehiel « Hilik » Bar, vice-président de la Knesset israélienne.

En mai 2021, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a réaffirmé l'intérêt de la Chine à inviter des représentants palestiniens et israéliens à dialoguer à Pékin. Dans son discours au Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Wang a non seulement souligné que « la question palestinienne a toujours été au cœur des problèmes du Moyen-Orient », mais a également affirmé, pour la première fois, que « le monde ne connaîtra pas une paix véritable tant que le Moyen-Orient ne sera pas stable ». Ces propos sont aujourd'hui devenus la norme dans la rhétorique diplomatique chinoise concernant la Palestine. Cette conception, qui considère la résolution de la question palestinienne comme indispensable à la paix mondiale, s'inscrit dans l'héritage plus large des ères maoïste et zhouienne, où les dirigeants chinois percevaient la Palestine comme une frontière protégeant l'Asie et l'Afrique de l'impérialisme occidental. Cependant, contrairement à la position de la Chine sous Mao, la réticence à prendre parti a limité sa politique étrangère.

Il est important de souligner que, malgré l'engagement politique affiché de la Chine envers la cause palestinienne et l'État palestinien (notamment son combat acharné pour l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies et ses efforts pour faciliter des négociations de paix, finalement infructueuses), la Chine et Israël ont connu, entre 2015 et 2020, une brève période d'idylle marquée par une augmentation des échanges commerciaux et des investissements. Face aux difficultés rencontrées par les relations américano-israéliennes en raison de l'agression israélienne en Cisjordanie occupée et de son hostilité envers l'accord sur le nucléaire iranien, l'administration Netanyahu a tenté de renouer avec la Chine. Lors de sa visite en Chine en 2017, M. Netanyahu a qualifié la relation bilatérale d'« union parfaite » et a exprimé son intérêt pour une éventuelle adhésion à l'initiative chinoise des Nouvelles Routes de la Soie (BRI). À cette occasion, le gouvernement chinois a annoncé la mise en place d'un « partenariat global et innovant » avec Israël. Quatre mois plus tard, Netanyahu utiliserait exactement la même métaphore pour décrire la relation d'Israël avec l'Inde, rivale géopolitique de la Chine, et Israël ne signerait en fait pas officiellement l'initiative « la Ceinture et la Route » malgré l'insistance unilatérale de la Chine à qualifier les programmes d'investissement chinois en Israël, y compris le port de la baie de Haïfa, de programmes affiliés à cette initiative.

Néanmoins, les intérêts économiques, notamment dans le domaine des hautes technologies, ont alimenté l'intérêt croissant de la Chine pour Israël. De plus, les relations sino-américaines ayant été exécrables durant le premier mandat de Donald Trump (2017-2021), la plupart des canaux de communication entre les deux pays ayant été rompus, la Chine a également cherché à inciter Israël à jouer un rôle de médiateur pour maintenir le dialogue avec les États-Unis.

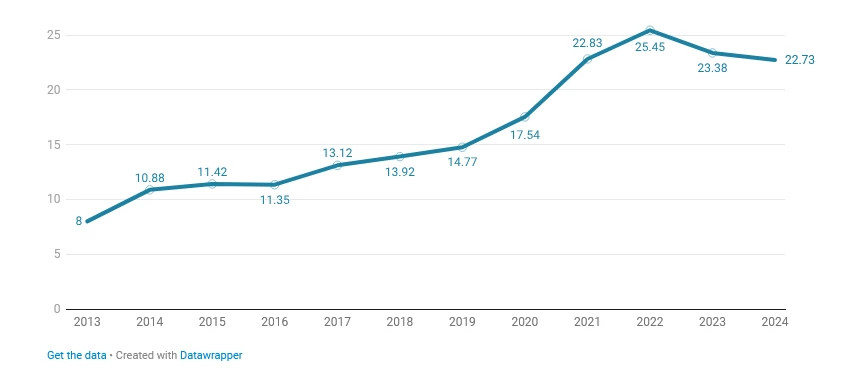

Volume commercial combiné des importations et des exportations entre la Chine et Israël (en milliards de dollars américains)

Le plus important investissement chinois en Israël durant cette période fut le port de la baie de Haïfa, ou nouveau port de Haïfa. En 2015, la société d'État chinoise Shanghai International Port Group (SIPG) signa un accord avec Israël lui octroyant les droits d'exploitation du port de la baie de Haïfa pour une durée de 25 ans à compter de 2021. Cet accord, largement médiatisé en 2018, fut un temps considéré comme l'un des fleurons de l'initiative « la Ceinture et la Route » au Moyen-Orient, et reste juridiquement valable à ce jour. En 2023, le port de la baie de Haïfa assurait 80 % du transbordement de conteneurs d'Israël (Lavi 2024). Comme je l'expliquerai plus loin, le tableau idyllique du projet du port de Haïfa exploité par la Chine allait bientôt être gravement terni par la guerre de Gaza. La Chine paie aujourd'hui le prix fort de sa méfiance envers Israël quant à la pérennité de sa période de grâce.

L'examen de la politique étrangère chinoise des années 1980 à nos jours révèle que la Chine a oscillé entre ses principes anticoloniaux hérités de l'ère maoïste et ses intérêts économiques actuels. D'une part, sa perception de la Palestine reste fortement marquée par l'héritage de Mao ; la Chine considère toujours la Palestine comme une frontière anticoloniale protégeant l'Asie et l'Afrique de l'impérialisme occidental. D'autre part, sa politique au Moyen-Orient, depuis l'avènement de l'ère maoïste, est par nature axée sur l'économie, et la Chine ne souhaite pas renoncer à ses échanges commerciaux avec Israël. Cette solidarité politique avec la Palestine et ces liens économiques avec Israël créent une contradiction dans sa politique étrangère, et la Chine choisit de se déclarer amie des deux camps, cherchant à se présenter comme un médiateur potentiel.

De 1992 à 2023, alors que la communauté internationale nourrissait encore l'espoir d'un dialogue et d'une solution à deux États, la Chine a su gérer cette contradiction dans sa politique étrangère et renforcer ses relations avec la Palestine et Israël séparément. Aux yeux du gouvernement chinois, ses relations diplomatiques et commerciales avec Israël n'ont jamais constitué un obstacle à son amitié traditionnelle avec l'Autorité palestinienne, ni ne l'ont empêchée de prendre position sans équivoque en faveur de l'État de Palestine sur la scène internationale, notamment aux Nations Unies.

L'image de la Chine comme « amie commune de la Palestine et d'Israël » est cependant de moins en moins tenable ces dernières années, et ce pour deux raisons principales. Premièrement, cette approche repose largement sur les fondements du processus de négociation de paix israélo-palestinien des années 1990 au début des années 2000. Or, la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée exacerbe les tensions et rend la solution à deux États quasi impossible à mettre en œuvre. Dès lors, la foi de la Chine en cette solution semble déjà dépassée par la réalité du terrain. Deuxièmement, cette politique étrangère s'appuie sur les relations sino-moyen-orientales des années 1990-2000, période durant laquelle l'engagement économique de la Chine dans la région était très limité et où elle ne souhaitait exercer aucune influence politique. Toutefois, depuis 2013, la Chine a cherché, d'une part, à renforcer son image dans les pays en développement en réaffirmant sa solidarité historique avec la Palestine ; En revanche, grâce à l'initiative « la Ceinture et la Route », les investissements chinois en Israël ont connu une croissance rapide entre 2015 et 2023. Par conséquent, la contradiction entre un agenda politique et économique dans la politique chinoise au Moyen-Orient s'est inévitablement intensifiée ces dernières années, et la tentative de la Chine de maintenir sa position qu'elle juge « équilibrée » est devenue intenable.

Du début des années 2000 à 2023, Israël a intensifié son agression et son oppression contre le peuple palestinien. Parmi les événements les plus marquants figurent la seconde Intifada de 2000 ; l'invasion israélienne du Liban à partir de 2006 ; les guerres israéliennes contre Gaza en 2008-2009, 2012, 2014 et 2021 ; la Grande Marche du Retour de 2018-2019 ; la répression israélienne des manifestations palestiniennes en 2021 et la guerre génocidaire contre Gaza en 2023. À chaque fois, la Chine a publié plusieurs déclarations diplomatiques critiquant les actions d'Israël, mais aucune des atrocités commises par Israël n'a eu d'impact sur ses échanges commerciaux avec ce pays. Au cours de ces deux décennies, les liens économiques entre la Chine et Israël se sont considérablement renforcés, ce qui amène la communauté internationale à douter de plus en plus de la sincérité du soutien affiché par le gouvernement chinois à la libération de la Palestine.

Cette contradiction au sein de la politique chinoise au Moyen-Orient contraindra inévitablement le pays à reconsidérer son approche non viable. La réalité de plus en plus dramatique en Palestine occupée finira par faire éclater l'illusion héritée du processus de paix éphémère des années 1990-2000 et obligera la Chine à abandonner son objectif irréaliste de fraterniser avec les deux camps. Depuis le génocide israélien à Gaza, cette contradiction dans la politique étrangère chinoise s'est exacerbée à un degré sans précédent, Israël ayant menacé de nuire aux investissements chinois si la Chine maintenait son soutien diplomatique à la Palestine.

Conflit diplomatique, propagande israélienne et construction organique de l'opinion publique chinoise : comment la Chine réagit au génocide de Gaza

La relation bilatérale apparemment prometteuse entre la Chine et Israël entre 2015 et 2020 avait suscité des voix, tant au sein de la société chinoise qu'israélienne, appelant à une coopération stratégique plus étroite entre les deux États. Cependant, les événements du 7 octobre 2023, et en particulier les bombardements israéliens sur Gaza qui ont suivi, ont irrémédiablement anéanti toute possibilité de poursuite des relations telles qu'elles étaient.

Immédiatement après le 7 octobre, le gouvernement israélien a exigé que la Chine condamne l'opération d'inondation d'Al-Aqsa et inscrive le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Sans surprise, la Chine a refusé. Le gouvernement chinois rejette le récit occidental-israélien qui présente le 7 octobre comme le début de l'histoire. Il le perçoit plutôt comme l'une des nombreuses tragédies du long « conflit israélo-arabe » hérité de la domination coloniale britannique. La République populaire de Chine, régime issu de la stratégie maoïste de « guerre populaire », de guérilla et de lutte armée anticoloniale, demeure intrinsèquement favorable aux autres forces de guérilla du Sud. De même que la Chine de Mao fut la première puissance mondiale non arabe à soutenir pleinement l'OLP, la Chine post-maoïste a toujours refusé de qualifier de terroriste toute organisation de résistance palestinienne, y compris le Hamas. Dès 2003, alors que la Chine était bien plus pro-occidentale qu'aujourd'hui et fortement dépendante d'Israël pour l'acquisition de technologies de pointe et d'équipements militaires, l'agence de presse officielle chinoise Xinhua s'était abstenue de qualifier le Hamas d'« organisation terroriste » dans son compte rendu d'une interview du cheikh Ahmed Yassin par une journaliste chinoise. En 2016, sous l'administration actuelle, cette pratique s'est institutionnalisée : Xinhua a ordonné à tous les médias chinois de « ne pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste ou extrémiste » (« Xinhuashe », 2016).

Aucun autre document n'explique mieux la position officielle de la RPC sur le droit des Palestiniens à résister, y compris par la lutte armée, que la déclaration de Ma Xinmin, directeur général du Département des traités et du droit du ministère chinois des Affaires étrangères et ancien ambassadeur de Chine au Soudan, devant la Cour internationale de Justice (CIJ) le 22 février 2024. Lors de l'audience publique à La Haye, Ma a déclaré sans équivoque :

Le conflit israélo-palestinien trouve son origine dans l'occupation prolongée par Israël des territoires palestiniens et dans l'oppression historique du peuple palestinien. Le peuple palestinien lutte contre cette oppression et son combat pour la création d'un État indépendant sur les territoires occupés vise essentiellement à rétablir ses droits légitimes (Ma Xinmin 2024).

Citant de nombreux articles du droit international, Ma affirme que « la lutte menée par les peuples pour leur libération et leur droit à l'autodétermination, y compris la lutte armée contre le colonialisme, l'occupation, l'agression et la domination des forces étrangères, ne saurait être considérée comme un acte de terrorisme » et que « la lutte armée, dans ce contexte, se distingue des actes de terrorisme. Elle est fondée sur le droit international. Cette distinction est reconnue par plusieurs conventions internationales. » Il déclare en outre que « dans la poursuite du droit à l'autodétermination, le recours à la force par le peuple palestinien pour résister à l'oppression étrangère et parachever l'établissement d'un État indépendant est un droit inaliénable, solidement ancré dans le droit international » (Ma Xinmin 2024).

La déclaration de Ma à La Haye est le document le plus représentatif illustrant la position claire du gouvernement chinois à l'égard des organisations de lutte armée et de résistance palestiniennes en Palestine, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. À travers ces diverses déclarations publiques pro-palestiniennes, la Chine appelle régulièrement Israël à un cessez-le-feu immédiat, dès octobre 2023. La Chine continue également de voter en faveur de la Palestine au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations Unies. La République populaire de Chine a ainsi démontré au monde entier qu'elle n'a pas renié sa tradition diplomatique anticoloniale ni sa solidarité avec la Palestine, forgée dans les années 1960-1970 par Mao et Zhou Enlai. Bien qu'elle n'ait pas encore la détermination de faire des efforts supplémentaires tels que de rejoindre officiellement le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), et bien qu'elle n'ait pas encore utilisé directement le mot « génocide » pour qualifier les crimes israéliens à Gaza dans les documents diplomatiques officiels, la Chine a néanmoins prouvé au monde qu'elle n'est au moins pas disposée à rester silencieuse ni à servir de complice à Israël dans ce génocide en cours, comme le fait l'Occident (les États-Unis et l'Allemagne en particulier).

À partir d'octobre 2023, la délégation chinoise auprès de l'ONU et d'autres organisations internationales a vivement critiqué les massacres de civils perpétrés par Israël en Palestine et au Liban. Malgré une opposition véhémente et des pressions diplomatiques israéliennes, la Chine est restée inflexible. Par ailleurs, elle a maintenu sa conviction de pouvoir faciliter le dialogue. Face à l'impossibilité manifeste d'instaurer un dialogue israélo-palestinien dans le contexte actuel, le ministère chinois des Affaires étrangères a tenté de favoriser les échanges entre les différentes factions politiques palestiniennes. Le 17 mars 2024, l'ambassadeur Wang Kejian, envoyé spécial de la Chine pour le Moyen-Orient, a rencontré Ismail Haniyeh, alors président du bureau politique du Hamas. Peu de détails ont été divulgués dans la presse concernant cette rencontre, mais il est fort probable que Wang ait transmis l'invitation officielle de la Chine aux diplomates du Hamas à Pékin. En effet, moins d'un mois plus tard, des représentants du Hamas se rendaient à Pékin pour négocier avec leurs homologues du Fatah. Les détails de la réunion d'avril restent inconnus ; elle s'est probablement soldée par un échec, aucune déclaration n'ayant été publiée par les deux parties.

Trois mois plus tard, à l'issue d'une nouvelle série de négociations à Pékin, le 23 juillet 2024, 14 factions politiques palestiniennes, menées par des représentants du Fatah et du Hamas, ont signé, en présence du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, une déclaration commune connue sous le nom de Déclaration de Pékin sur la fin des divisions et le renforcement de l'unité nationale palestinienne. Cette déclaration stipule que toutes les factions coopéreront à la mise en place d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale axé sur la reconstruction de Gaza après le conflit (« Des factions palestiniennes signent la Déclaration de Pékin sur la fin des divisions et le renforcement de l'unité nationale palestinienne », 2024).

Il est indéniable que la Déclaration de Pékin n'a qu'une portée symbolique et ne peut ni instaurer l'unité palestinienne ni mettre fin au conflit en cours à Gaza. Pourtant, il est important de souligner que, le lendemain même de la clôture de cette déclaration, l'un des événements les plus honteux de notre époque s'est produit de l'autre côté du Pacifique. Durant son discours de 56 minutes devant le Congrès américain, le 24 juillet 2024, Netanyahu a été acclamé par la foule, suscitant l'indignation internationale face au soutien inconditionnel et enthousiaste apporté par le Congrès aux crimes de guerre israéliens à Gaza.

Sans surprise, le soutien diplomatique de la Chine aux Palestiniens l'a entraînée dans un conflit diplomatique avec Israël. Dès la mi-octobre, le ministère israélien des Affaires étrangères a exprimé à plusieurs reprises sa frustration et sa colère face au refus de la Chine de condamner l'opération d'inondation d'Al-Aqsa. De nombreux échanges vifs entre diplomates chinois et israéliens ont été observés lors de réunions bilatérales, de déclarations publiques et de rencontres à l'ONU.

Israël a également ciblé le port de la baie de Haïfa, propriété chinoise, afin de faire pression sur la Chine. Depuis octobre 2023, la société chinoise exploitant le port a considérablement réduit son volume d'échanges commerciaux en raison des risques sécuritaires liés à la guerre. En janvier 2024, suite à la crise de la mer Rouge, elle a cessé toute activité. Cette situation a rapidement été présentée par le média israélien Ynet comme celle d'une « première et unique entreprise à rompre ses relations commerciales avec les ports israéliens » (Azulay 2024). En janvier 2024, le président du port d'Ashdod, géré par l'État israélien, a exigé que le gouvernement mette fin à ses relations commerciales avec la Chine, accusant ce dernier de refuser de soutenir le génocide perpétré par Israël à Gaza et de complicité dans l'imposition d'un embargo maritime de facto contre Israël (Rabinovitch et Saul 2024).

À ce jour, le gouvernement israélien n'a pas encore officiellement dénoncé son accord de 25 ans avec la Chine concernant le port de la baie de Haïfa. Toutefois, compte tenu des fortes tensions diplomatiques entre la Chine et Israël au cours de l'année écoulée, et du fait que le port de Haïfa était une cible très probable des attaques du Hezbollah au Liban, l'avenir de cet investissement chinois semble compromis. On peut même affirmer que ce projet représente la plus grande erreur des investissements des Nouvelles Routes de la Soie dans la région jusqu'à présent.

Outre les pressions diplomatiques et les menaces de fermeture du port de la baie de Haïfa, Israël a également lancé une vaste campagne sur les plateformes internet chinoises afin d'influencer l'opinion publique en Chine.

Le 8 octobre 2023, au lendemain du début de l'opération « Inondation al-Aqsa », le compte officiel de l'ambassade d'Israël sur Weibo - une plateforme de médias sociaux chinoise similaire à X - ainsi que les comptes Weibo des consulats israéliens à Chengdu et Guangzhou, ont publié des messages soulignant que Noa Argamani, l'une des otages enlevées lors de l'attaque, était d'origine sino-américaine. Afin d'attiser davantage le sentiment nationaliste des internautes chinois, Ambassade d'Israël (lien externe)a également diffusé intentionnellement de fausses informations affirmant qu'Argamani était né à Pékin, 11 Cette affirmation fut par la suite réfutée par la mère d'Argamani, Li Chunhong (de son nom israélien Liora Argamani). Reprenant les appels de l'ambassade d'Israël, de nombreux messages pro-israéliens, dont beaucoup présentaient les caractéristiques évidentes de réseaux de bots, inondèrent Weibo et tentèrent de consolider la désinformation selon laquelle Argamani était de nationalité chinoise. Du 9 octobre au 26 décembre, le consulat israélien à Chengdu n'a cessé de souligner les origines chinoises d'Argamani et a cherché à toucher directement le cœur des Chinois. article (lien externe)Le 26 octobre, par exemple, Netanyahu a été dépeint comme un homme au grand cœur, si bouleversé par la nouvelle du cancer de la mère d'Argamani qu'il a décidé avec anxiété de « supplier directement l'ambassadeur de Chine en Israël de transmettre sa demande d'aide, au mépris des protocoles et des normes diplomatiques ». 12

Bien que la campagne de propagande de l'ambassade israélienne n'ait pas réussi à convaincre la majorité des internautes chinois, elle a exercé une forte pression publique sur le gouvernement chinois. Depuis 2011, ce dernier met l'accent sur la protection et l'évacuation de ses citoyens à l'étranger en cas de crise, considérant cela comme un élément essentiel de sa politique de propagande intérieure. Par conséquent, la prise d'otage d'un citoyen chinois par une entité que la Chine refuse de condamner serait préjudiciable à son image. De plus, le gouvernement chinois privilégie généralement le traitement de ces questions par la voie diplomatique, sans les médiatiser, mais la campagne de propagande israélienne ne lui a laissé d'autre choix que de s'exprimer publiquement sur le sujet. Ironiquement, cette tentative d'attiser le sentiment nationaliste chinois contre son gouvernement fut rapidement déjouée par ce même sentiment qu'elle cherchait à manipuler : interrogée sur sa nationalité ou celle de sa fille lors d'une interview, Li Chunhong, d'un ton arrogant, a réprimandé les internautes chinois : « Oui, je suis citoyenne israélienne. Mais comment pouvez-vous, Chinois, refuser de m'aider simplement parce que je suis israélienne ? Comprenez-vous ? M'aider est un devoir pour chacun » (Interview de Li Chunhong, 2023). L'emploi de l'expression « vous, Chinois » a suscité une vive indignation chez les internautes chinois, et l'intérêt de la Chine pour cette affaire s'est totalement estompé.

Après avoir attisé le sentiment nationaliste par la diffusion de fausses informations, l'ambassade d'Israël a également eu recours à diverses autres formes de propagande en ligne. La stratégie la plus courante consistait simplement à critiquer publiquement la position diplomatique de la Chine et à promouvoir le discours israélien sur Weibo. Le 14 octobre, par exemple, Ambassade d'Israël (lien externe)Non seulement ils ont exprimé leur « profonde déception » à l'égard de la position de la Chine en matière de politique étrangère, mais ils ont également critiqué le fait que le ministère chinois des Affaires étrangères ait mentionné de nombreuses victimes civiles à Gaza, qualifiant ces propos de « désinformation qui ne correspond pas aux tragédies et aux craintes qu'Israël a subies ces derniers jours ». 13 Des publications similaires sont constamment mises en ligne jusqu'à aujourd'hui.

Outre la diffusion de fausses informations et les critiques ouvertes du gouvernement chinois, l'ambassade d'Israël à Pékin s'est également montrée très active dans la promotion d'informations pro-israéliennes. Par exemple, Israël a utilisé l'argument classique du « féminisme colonial » pour se présenter comme le seul État « civilisé » et favorable aux femmes dans la région. Lors de la Journée internationale des femmes en 2024, par exemple, l'ambassade d'Israël a déclaré : « consulat à Shanghai (lien externe) a organisé un webinaire établissant un lien entre les droits des femmes et l'attentat du 7 octobre. 14

L'ambassade d'Israël a également activement collaboré avec ses alliés au sein de l'intelligentsia chinoise pour dissimuler les crimes de guerre commis à Gaza. L'exemple le plus frappant de ce type de propagande est la déclaration controversée de Yin Gang, un intellectuel chinois âgé et respecté, ancien secrétaire général adjoint de la Société académique Chine-Moyen-Orient, un organisme affilié à l'État. S'adressant aux Chinois à la télévision et leur conseillant de « regarder le Moyen-Orient avec indifférence », Yin a accusé les Palestiniens de « vendre des larmes au monde » et a affirmé que, « d'après mon enquête approfondie, pas une seule personne n'est morte lors du bombardement de l'hôpital arabe al-Ahli ». Dans cette même interview, il a également ridiculisé les Chinois : « Ne pleurez pas pour Gaza quand on vous annonce un faux bilan de 10 000 victimes civiles, car ce chiffre est probablement multiplié par dix » (« Let's Not Talk », 2023). Huit mois plus tard, après avoir été constamment critiqué par les internautes chinois pour avoir minimisé les crimes de guerre israéliens, Yin est décédé subitement d'une crise cardiaque. L'ambassade d'Israël a immédiatement publié un communiqué à ce sujet. une déclaration (lien externe)le qualifiant de « vieil ami défendant une position objective et juste sur les affaires du Moyen-Orient », 15 ce que de nombreux internautes chinois considèrent comme une preuve des liens de Yin avec le gouvernement israélien.

Après avoir analysé cette campagne de propagande massive orchestrée par l'ambassade d'Israël en Chine depuis octobre 2023, une question s'impose : a-t-elle réussi à convaincre la majorité de la jeunesse chinoise ? La réponse est un non catégorique. Depuis le 7 octobre, les internautes chinois soutiennent massivement la lutte palestinienne par tous les moyens, y compris la lutte armée. Dans un langage imagé, nombre de jeunes internautes chinois surnomment les parachutistes palestiniens de l'opération « Inondation d'al-Aqsa » les « combattants dandelion (plante plus communément appelée "Pissenlit" en français - NdT) », pour deux raisons : d'une part, les parachutes qui fendent le ciel évoquent les graines de dandelion qui s'envolent ; d'autre part, les graines de dandelion peuvent germer où qu'elles se posent, et la vitalité de cette plante est ainsi comparée à la résilience du peuple palestinien.

Sur Bilibil, le site de partage de vidéos le plus populaire auprès des jeunes Chinois, de nombreuses vidéos rendent hommage aux « combattants dandelion ». Parmi les plus populaires, cumulant plus d'un demi-million de vues, figurent des titres d'une grande beauté et d'une poésie saisissante, capables de toucher profondément le cœur : « Maman, je me suis transformé en dandelion et je suis rentré au pays ! » ; « Le dandelion ne meurt jamais. Il s'envole simplement vers un lieu lointain appelé patrie » ; « Les enfants ont grandi au milieu des ruines de la ville et, à présent, ils se sont transformés en dandelions et s'envolent vers la ville natale qui a tant manqué à leurs ancêtres. » 16

Au cours de l'année écoulée, les internautes chinois ont manifesté un vif intérêt pour la Palestine. On trouve partout des images de Gaza sur Douyin (l'équivalent chinois de TikTok), et de nombreux créateurs de contenu en ligne se consacrent à la réalisation de vidéos expliquant l'histoire de la lutte palestinienne ou présentant les derniers développements du conflit. Certains se spécialisent même dans la diffusion et l'analyse, sur Internet en Chine, des vidéos publiées par les forces de résistance palestiniennes. 17 Suite au décès de Yahya Sinwar, certains ont même traduit volontairement son roman « L'Épine et l'Œillet » en chinois, en guise de commémoration. 18

De nombreux citoyens chinois ont contacté l'ambassade palestinienne à Pékin via Weibo pour tenter de faire un don aux Palestiniens. À l'inverse, le site web de l'ambassade israélienne a été inondé de commentaires critiques, réduisant à néant tous les efforts de propagande du gouvernement israélien. Ironie du sort, la prétendue « seule démocratie du Moyen-Orient » ne supporte pas que les internautes chinois expriment leurs opinions démocratiques sur la Palestine et, depuis octobre 2023, le gouvernement israélien a fermé son espace commentaires sur Weibo, n'autorisant que les commentaires pro-israéliens. En comparaison, le compte Weibo de l'ambassade palestinienne à Pékin, bien que parfois le théâtre de propos hostiles, n'a jamais fermé son espace commentaires ni imposé de processus de modération, contrairement à ce que fait la « seule démocratie du Moyen-Orient ».

Il est important de souligner que, si le Département d'État américain interdit de comparer la politique israélienne à celle de l'Allemagne nazie, la qualifiant d'« antisémitisme » (« Définir l'antisémitisme », 2016), le peuple chinois, première victime du fascisme japonais durant la Seconde Guerre mondiale, n'a pu s'empêcher de comparer le génocide à Gaza au massacre de civils chinois par les Japonais. De fait, le traumatisme historique de l'invasion chinoise explique précisément le sentiment d'affinité naturelle qu'il éprouve envers les Palestiniens. C'est pourquoi les internautes chinois aiment à dire : « Le passé de la Chine est le présent de la Palestine » ou « La Palestine nous ressemble il y a cent ans ». Pour cette raison, ils ont tendance à désigner les résistants palestiniens par le terme « laoxiang », c'est-à-dire « compatriotes », une expression historiquement employée pour désigner les guérilleros chinois durant la Seconde Guerre mondiale.

Dans un article publié par la Voix de l'Amérique (VOA), organe de propagande de l'État américain, au sujet du prétendu « antisémitisme » des internautes chinois, même la VOA a dû admettre à contrecœur que de nombreux Chinois trouvaient la résistance palestinienne similaire à celle de l'Armée unie contre-japonaise du Nord-Est, une guérilla chinoise qui a résisté avec acharnement à l'occupation japonaise pendant 14 ans jusqu'à sa victoire finale (Ma Wenhao, 2023). Le 24 octobre 2023, Ambassade d'Allemagne à Pékin (lien externe)Un communiqué d'une impolitesse inouïe a été publié, qualifiant littéralement tous les Chinois qui comparent Israël à l'Allemagne nazie d'« imbéciles ignorants ou de salauds sans scrupules ». Les ambassades israélienne, allemande et américaine en Chine ont cependant rapidement constaté, à leurs dépens, que les sections commentaires de leurs comptes Weibo étaient inondées de critiques furieuses de la part des internautes chinois, qui continuent de comparer les crimes de guerre israéliens à Gaza aux crimes contre l'humanité commis par l'Allemagne nazie et le Japon fasciste dans les années 1930 et 1940.

Il est intéressant de noter que, bien que l'État chinois n'ait jamais explicitement adopté cette comparaison dans ses déclarations officielles ou documents gouvernementaux, il a implicitement manifesté sa sympathie à son égard. Le China Daily, organe de presse officiel, a diffusé une interview de Fariz Mehdawi, ambassadeur palestinien en Chine, dans laquelle il comparait le peuple palestinien d'aujourd'hui aux civils chinois de Nankin ayant souffert sous l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale (« Balesitan zhuhua dashi », 2023). Xue Jian, consul général de Chine à Osaka, au Japon, a même partagé une peinture du jeune artiste Zhou Sheji sur son compte Instagram. Compte Twitter officiel (lien externe)qui compare de manière frappante les soldats israéliens aux fascistes japonais qui ont massacré des enfants chinois pendant la Seconde Guerre mondiale. 19

De l'inertie historique à la solidarité organique : débat sur Gaza, espoir d'une future solidarité sino-palestinienne

L'examen de la politique étrangère contemporaine de la Chine à l'égard de la Palestine révèle une nette disjonction entre deux héritages distincts : le premier, imprégné de l'esprit révolutionnaire et radical de l'ère maoïste, garantit que le soutien à la libération palestinienne demeure un principe politique tant au sein du gouvernement chinois que dans la société dans son ensemble. Le second héritage est la « stratégie d'équilibre » de l'ère post-réformes, institutionnalisée depuis la fin des années 1980, qui conduit le gouvernement chinois à considérer sa relation avec Israël ni comme une menace pour les relations sino-palestiniennes, ni comme un obstacle à son soutien à la solution à deux États.

Comme sur bien d'autres sujets, l'administration chinoise actuelle ne souhaite pas prendre parti entre son passé maoïste et l'héritage post-maoïste et tente d'ignorer la divergence entre ces deux approches en mettant de côté les différences et en privilégiant les points communs. De ce fait, les réactions de la Chine face au génocide en cours à Gaza sont souvent ambivalentes. D'une part, l'État chinois s'est prononcé sans équivoque contre Israël sur toutes les tribunes internationales et, contrairement à l'Occident, a clairement affirmé son soutien au peuple palestinien dans l'utilisation de tous les moyens disponibles, y compris la lutte armée, contre l'occupation israélienne. Alors que la quasi-totalité des grandes puissances occidentales s'emploient à réprimer physiquement les voix pro-palestiniennes en les délégitimant comme « antisémites », l'État chinois non seulement tolère, mais encourage largement et dialogue avec l'expression sincère, par les internautes chinois, de leur sentiment de justice pour la Palestine.

Il est toutefois indéniable que le soutien de la Chine à la Palestine semble davantage motivé par une inertie historique héritée de l'ère maoïste, et que la Chine est largement passée à côté des évolutions récentes du mouvement de solidarité international avec la Palestine. Comme évoqué précédemment, la Chine fut l'un des premiers pays au monde à reconnaître l'OLP et l'État de Palestine, et joua un rôle de premier plan au sein de ce mouvement. Or, ces vingt dernières années, malgré le maintien de son amitié historique avec l'OLP, l'État chinois s'est montré distant et peu au fait des nouvelles tendances mondiales telles que le mouvement BDS. L'intelligentsia chinoise n'a pas non plus réussi à établir de réseaux de solidarité fructueux, relevant de la diplomatie parallèle, avec les intellectuels palestiniens, que ce soit en Palestine ou au sein de la diaspora.

Faute de compréhension de la situation sur le terrain et par réticence à mettre en péril ses échanges commerciaux avec Israël, le gouvernement chinois refuse d'admettre que la solution à deux États est de plus en plus irréalisable et que son ambition de devenir un allié commun de la Palestine et d'Israël est désormais incompatible avec la réalité des menaces existentielles qui pèsent sur les Palestiniens. Face au génocide en cours à Gaza, l'État chinois s'est efforcé de soutenir la Palestine sur la scène diplomatique, sans toutefois reconnaître la nécessité d'adopter officiellement le terme « génocide » pour qualifier les crimes israéliens à Gaza. La Chine soutient officiellement la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ, mais n'a pas intégré ce concept dans ses propres documents diplomatiques.

De plus, le gouvernement chinois s'est trop concentré sur le dialogue diplomatique à Pékin afin de renforcer son image internationale, sans saisir pleinement que poursuivre Israël devant des instances juridiques internationales telles que la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale, comme l'a fait l'Afrique du Sud, pourrait en réalité être le meilleur moyen de redorer l'image de la Chine. Enfin, et surtout, il est regrettable que l'État chinois connaisse si peu le mouvement BDS et que la possibilité d'une adhésion de la Chine ou de ses institutions universitaires à ce mouvement soit quasiment absente des débats, tant au sein du gouvernement que dans la société.

De plus, un second mandat de Donald Trump risque d'empêcher la Chine de réaliser des progrès substantiels en matière de soutien à la Palestine, au-delà de la publication de déclarations diplomatiques et de l'organisation de dialogues. Comme mentionné précédemment, Pékin était conscient de la position résolument pro-israélienne de Trump et avait envisagé, lors de son premier mandat, d'utiliser Israël comme un potentiel pont pour le dialogue sino-américain. Compte tenu de la fin abrupte de la période de rapprochement entre Pékin et Israël, marquée par des querelles diplomatiques l'année dernière, Pékin a probablement déjà abandonné l'idée d'utiliser Israël comme intermédiaire. Cependant, la position résolument pro-israélienne de Trump dissuadera également Pékin de prendre des mesures fortes contre Israël sur le plan commercial. Au vu de la réaction de la Chine à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Trump en 2017, on peut s'attendre à ce que la Chine adopte une approche similaire : d'une part, elle saisira l'opportunité offerte par le soutien inconditionnel de Trump aux crimes israéliens pour multiplier les déclarations diplomatiques et organiser davantage de dialogues en faveur de la Palestine, dans le but d'améliorer son image internationale ; En revanche, la Chine veillera à ne pas s'impliquer dans les conflits armés palestiniens ou libanais, ni dans aucune campagne de boycott économique contre Israël, afin de ne pas aggraver les relations sino-américaines déjà tendues.

Il est néanmoins possible de rester prudemment optimiste quant à l'avenir du rôle de la Chine dans le mouvement de solidarité avec la Palestine. Au niveau étatique, l'hystérie du gouvernement israélien depuis octobre 2023 a déjà déplu au gouvernement chinois. La Chine refuse de condamner l'opération de décrue d'Al-Aqsa et les querelles avec Israël à l'ONU ont déjà mis fin à la période de concorde qui prévalait entre les deux pays. Si les liens économiques sino-israéliens pourraient continuer à se renforcer à l'avenir, les différends concernant le port de la baie de Haïfa pourraient inciter les deux États à la prudence quant à une future coopération sur des projets d'envergure similaires.

Sur le plan socioculturel, la guerre à Gaza a incité la jeunesse chinoise, de plus en plus hostile à l'Occident, à renouer avec l'héritage révolutionnaire de l'ère maoïste. En s'informant activement sur la Palestine grâce à des sources en ligne et en créant avec enthousiasme poèmes, chansons, vidéos, peintures et autres œuvres littéraires et artistiques célébrant la lutte palestinienne contre l'occupation israélienne, une génération de jeunes Chinois, dont la perception de la Palestine est largement marquée par l'horreur du génocide actuel à Gaza, est susceptible de devenir la génération la plus sceptique à l'égard du discours sioniste depuis les années 1980. À terme, avec l'accession de ces jeunes à des postes plus importants au sein du gouvernement et de la société chinoise, il est permis d'espérer que la Chine renouera avec ses traditions anticoloniales des années 1960-1970 et jouera un rôle plus actif dans le mouvement international de solidarité avec la Palestine.

Je voudrais conclure cet article par une citation de Zhang Chengzhi, écrivain chinois Hui musulman de légende, qui a forgé le terme « Garde rouge » lors de son engagement actif dans la Révolution culturelle durant ses années de collège et qui a ensuite consacré sa carrière à écrire sur la Palestine et le monde islamique pour le public chinois. Dans son célèbre article « La Fille de l'Armée rouge japonaise », où il rend hommage à un groupe de maoïstes japonais ayant participé aux luttes armées en Palestine aux côtés du FPLP dans les années 1970-1990, Zhang a livré sa prophétie en termes poétiques :

Les projets persistants visant à délégitimer les révolutions sont voués à l'échec, car la domination, l'oppression, l'inégalité, l'injustice et la nature intrinsèque des êtres humains à rechercher la vérité, tout cela incitera les gens à reconsidérer, à respecter et finalement à réembrasser les révolutions (Zhang 2009).

Tandis que les graines de l'espoir palestinien se répandent à travers le monde et se posent dans le cœur de la jeunesse chinoise, ces germes à croissance rapide finiront inévitablement par briser l'hégémonie des récits occidentaux et les nationalismes étroits. À terme, la jeunesse chinoise sera inspirée à repenser le rôle de la Chine contemporaine et à renouer les liens avec ses frères et sœurs arabes.

Zhang Sheng

Traduction LGS via un outil d'IA

Bibliographie

Abou Salma. Chanson Zuguo祖国颂 (Chansons pour la patrie), traduite par Yang Xiaobai杨

孝柏. Pékin : Zuojia Chubanshe作家出版社, 1964.

An, Huihou安惠侯. « Aiji yu xinzhongguo jianjiao shimo埃及与新中国建交始末 (Le

« La voie vers les relations diplomatiques sino-égyptiennes », Arab World Studies vi (2008), 4. « Résolution anti-israélienne adoptée à Bandung ; la Chine communiste soutient les Arabes », Jewish Telegraphics

Agence, 22 avril 1955.

Azulay, Yuval. « La Chine suspend ses exportations vers Israël, pénalisant son propre port », Ynet News, janvier.

16 2024. ynetnews.com

Renmin balesitan bisheng巴勒斯坦人民必胜 (Le peuple palestinien va gagner). Produit par le Central Studio of News Reels Production. Mai 1971. Film.

Balesitan Zhandou Shiji巴勒斯坦战斗诗集 (Poèmes de bataille de Palestine). Pékin : renmin

Wenxue Chubanshe 人民文学出版社, 1975

« Balesitan zhuhua dashi : nibudong zhezhong tongku, yinwei ni chusheng zai ziyou duli de

guojia巴勒斯坦驻华大使:« 你不懂这种痛苦,因为你出生在自由独立的国家 »(Ambassadeur de Palestine en Chine : Vous ne comprenez pas ce genre de souffrance parce que vous êtes né dans un Pays libre et indépendant) », China Daily, 24 octobre 2023. b23.tv

« Buxv fanghuo, buxv qinlue 不许放火,不许侵略 (Pas d'instigation, pas d'invasion) », People's Daily, 1er novembre 1956.

Cooley, John K. « La Chine et les Palestiniens », Journal of Palestine Studies (1972), 20, doi:10.2307/2535952, consulté le 27 novembre 2020.

Deng, Xiaoping 邓小平. Xingshi poshi femmes jinyibu gaige kaifang形势迫使我们进一步

改革开放 (La situation actuelle nous oblige à faire pression pour davantage de réforme et d'ouverture), extraits de Deng Xiaoping sur la conservation avec le président éthiopien Mengistu le 22 juin 1988, dans le volume 3 des œuvres choisies de Deng Xiaoping 邓小平文选. Consulté sur le site officiel du média du parti PCC Qiushi 求是网, qstheory.cn

« Définir l'antisémitisme », Département d'État américain, 2016. state.gov

« Gongzuo fangfa liushi tiao 工作方法六十条 (Soixante points de méthodes de travail) », Jianguo yilai zhongyao lishi wenxian bianxuan建国以来重要历史文献选编 (La Collection d'archives historiques importantes depuis l'établissement de la République populaire de Chine), édité par le Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi 中共中央文献研究室 (Bureau de recherche littéraire du Parti communiste chinois central), vol. 11, 1995.

Guoji guanxi yanjiuyuan国际关系研究院 (Institut des relations internationales), Zhongdong

Je suis allé Wenjian Huibian中东問題文件彙編 (Une collection de documents de référence sur les affaires du Moyen-Orient) (Pékin : Shijie zhishi chubanshe 世界知识出版社, 1958), 278.

Harris, Lillian Craig. La Chine face au Moyen-Orient (Londres ; New York : Tauris, 1993).

Hua, Liming 华黎明. « Yilang hewenti yu zhongguo zhongdong waijiao 伊朗核问题与中国

中东外交 (La question nucléaire iranienne et la diplomatie chinoise au Moyen-Orient) »阿拉伯世界研究Arab World Studies, n° 6, novembre 2014 : 4-16.

Lin, Biao林彪. « Vive la victoire de la guerre populaire », Peking Review, xxxvi (1965), 22.

« Jianjue zhichi aiji he xuliya kangji yiselie de junshi qinlue坚决支持埃及和叙利亚 抗击以

色列的军事侵略 (Soutenir fermement l'Égypte et la Syrie dans leur résistance à l'agression militaire israélienne) », Quotidien du Peuple, 8 octobre 1973.

Mao Zedong. « Peuples du monde, unissez-vous et vainquez les agresseurs américains et tous les autres. »

« Leurs chiens de berger ». Ce document est accessible sur les archives Internet marxistes. marxists.org

« Compte rendu de conversation : Pékin, 18 février 1973, 14 h 43 - 19 h 15 », 18 février 1973, Relations étrangères des États-Unis (FRUS) XVII, Vol. XIII, Chine 1973-1976.

« Sugong lingdao tong femmes fenqi de youlai yu fazhan 苏共领导同我们分歧的由来与发

展 (L'origine et le développement des différends entre les dirigeants du Parti communiste soviétique et nous) », Jianguo yilai zhongyao lishi wenxian bianxuan建国以来重要历史文献选编 (La collection d'archives historiques importantes depuis la création de la République populaire de Chine), édité par le Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi中共中央文献研究室 (Bureau de recherche littéraire du Parti communiste chinois central), vol. 17, 1997.

Shai, Aron. Chine et Israël : Chinois, Juifs ; Pékin, Jérusalem (1890-2018). Boston : Éditions Academic Studies Press, 2019.

Shichor, Yitzhak. Le Moyen-Orient dans la politique étrangère de la Chine, 1949-1977. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press, 1979).

Shindler, Colin. Israël et les puissances mondiales (Londres : IB Tauris & Company, 2014).

« Les factions palestiniennes signent la déclaration de Pékin sur la fin de la division et le renforcement de la paix. »

« Unité nationale palestinienne », 23 juillet 2024. Consulté sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. mfa.gov.cn

Rabinovitch, Ari et Jonathan Saul. « Le port israélien d'Ashdod est confronté à un risque stratégique lié à la Chine ».

« pendant la guerre de Gaza », Reuters, 26 janvier 2024. reuters.com

Interview de Li Chunhong par IFeng News le 13 octobre 2023.

bilibili.comefc22f697&spm_id_from=333.788.videopod.episodes

« Ne parlons pas des larmes au Moyen-Orient : Entretien avec Yin, chercheur associé

Gang de l'Académie chinoise des sciences sociales », IFeng News, 13 novembre 2023. bilibili.com

Ma, Xinmin 马新民. Déclaration lors de la conférence « Conséquences juridiques découlant des politiques et « Pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est - Audiences publiques », 22 février 2024. Consulté sur le site officiel de la Cour internationale de Justice. icj-cij.org

Ma, Wenhao. « Des vlogueurs chinois glorifient le Hamas avec des cosplays et des publications », Voice of America. 19 décembre 2023. voanews.com

Xu, Min 徐敏, Balesitan gonei zhenxiang 巴勒斯坦问题真相 (La vérité sur les Palestiniens Problème) (Mandchourie : Xinhua shudian dongbei zong fendian 新华书店东北总分店, 1950).

Institut sur la religion islamique de l'Université du Nord-Ouest

所, Balesitan gonei lishi gaikuang巴勒斯坦问题历史概况 (La situation fondamentale de la question palestinienne) (Shaanxi : Shaanxi renmin chubanshe 陕西人民出版社, 1973).

Groupe de théoriciens des travailleurs de l'usine de machines-outils lourdes de Wuhan武汉重型机床

厂五一车间工人理论组et Département d'histoire de l'Université normale de Chine centrale 华中师范大学历史系, Balesitan gonei de youlai he fazhan巴勒斯坦问题的由来和发展 (L'origine et le développement de la question palestinienne) (Pékin : Renmin chubanshe 人民出版社, 1976).

Xiao Yingxiong Kasaimu小英雄卡塞姆 (Petit héros Qassam), peint par Liu Renyi 刘仁

毅. Guangzhou : Guangdong renmin chubanshe 广东人民出版社, 1972.

Xiao Yingxiong Kasaimu小英雄卡塞姆 (Petit héros Qassam), poème écrit par Hong Tie

红铁,Peint par Shuo Fang朔方. Harbin : Renmin du Heilongjiang chubanshe 黑龙江人民出版社, 1973.

« Xinhuashe xinwen xinxi baodao zhong de jinyongci il shenyongci 2016 nian 7 yue

xiuding新华社新闻信息报道中的禁用词和慎用词(2016年7月修订) (Mots qui sont interdits et termes à utiliser avec précaution dans les reportages de l'agence de presse Xinhua - Édition de juillet 2016. 2019. Site officiel de l'Université chinoise du pétrole de Pékin. 16 septembre. cup.edu.cn

« Yigongzhuzhang caiqu duli heping he zhongli zhengce 以共主张采取独立、和平和中立政

« Le Parti communiste israélien prône une politique indépendante, pacifique et neutre », Quotidien du peuple, 19 mars 1956.

'Yiselie afuhan fenlan jue yu woguo jian waijiaoguanxi zhou waizhang fenbie fudian biaoshi

Huanying a décidé d'établir des relations avec notre pays, a répondu le ministre des Affaires étrangères Zhou. à chacun d'eux et a exprimé son accueil) », Quotidien du Peuple, 17 janvier 1950.

'Yiselie renmin buyuan wei yingfamei huozhongquli, yigong qianze diguozhuyi Shandong