Gaby Levin גבי לוין غابي ليفين

La visite d'Annette Wieviorka, historienne admirée, dans la Chine des années 1970, en tant qu'étudiante maoïste, a bouleversé son monde. « Nous avons vu des camions transportant des personnes au crâne rasé, courbées, les yeux baissés ».

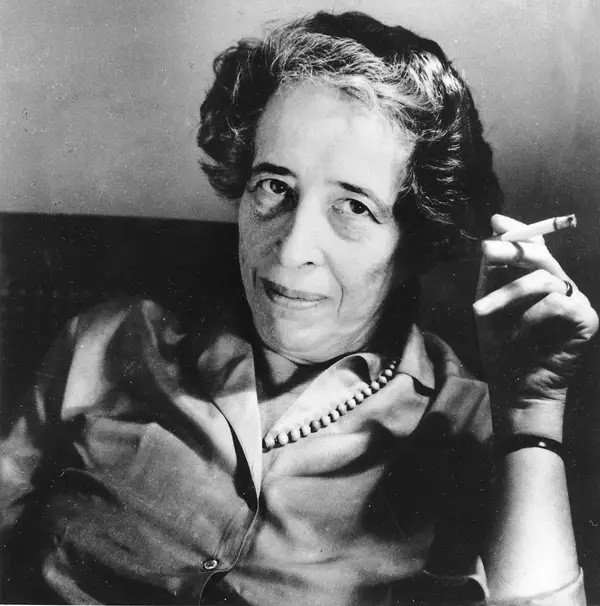

Annette Wieviorka. « J'ai sombré dans la dépression et j'ai essayé de me suicider. Je n'ai pas réussi, alors j'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie ». Photo Patrice Normand

« Mes parents étaient des socialistes libéraux mais ils ne parlaient pas beaucoup de l'Holocauste à la maison », raconte Annette Wieviorka, l'une des plus importantes historiennes de l'Holocauste. Ses grands-parents étaient des Juifs polonais qui ont émigré en France en 1923. Ils ont été arrêtés par la milice française à Nice et envoyés à Auschwitz, où ils sont morts.

« J'ai fortement ressenti la trahison d'avoir rejoint un mouvement totalitaire, et je me suis souvenue de mes grands-parents, victimes d'un autre totalitarisme ».

Beaucoup de gens comparent Wieviorka à la philosophe Hannah Arendt, non seulement en raison de ses deux livres sur Adolf Eichmann - sur la chasse et le procès - mais aussi en raison de sa vision philosophique de l'histoire juive. Son livre « Auschwitz expliqué à ma fille » a été publié en hébreu par Yedioth Books. Elle a été directrice de recherche au CNRS (Centre national français de la recherche scientifique) et membre de la commission Matteoli, nommée par le gouvernement français pour discuter de la restitution des biens que les nazis ont volés aux Juifs français.

Le stand des maoïstes de l'UJC(m-l) dans la cour de la Sorbonne en mai 1968. Photo AFP

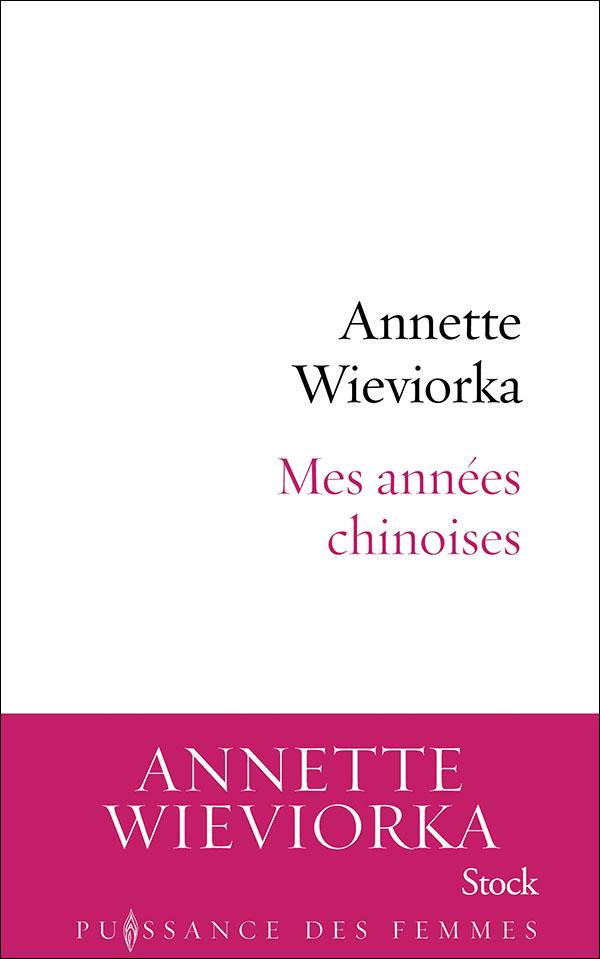

Jusqu'à présent, le chapitre chinois de sa vie était resté secret. Son nouveau livre, « Mes années chinoises », a été publié en France dans la collection Puissance des femmes dirigée par l'écrivaine féministe Laure Adler. Le livre est fascinant, non seulement parce qu'il témoigne de ce qui se passait en Chine dans les années 1970, mais aussi parce qu'il décrit cette ardente maoïste qui avait renoncé à ses racines juives et qui est devenue par la suite une éminente spécialiste de l'Holocauste.

« En mai 68, j'avais 20 ans, j'étudiais la littérature et le droit, j'étais membre de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes [UJC(m-l)] », raconte-t-elle. « Par hasard, j'ai rencontré un ami d'enfance qui m'a convaincu de rejoindre la « secte maoïste ». Nous avions un petit stand sur le côté droit de la cour de la Sorbonne qui était occupée par les étudiants, et nous distribuions des tracts et le journal du mouvement, Servir le Peuple. Nous portions des vestes avec un « col Mao », dormions avec le Petit Livre Rouge sous nos oreillers et citions le leader à chaque occasion. Nous cherchions un sens profond et caché dans ses déclarations ordinaires, telles que « Si on veut connaitre la goût d'une poire, il faut la transformer : en la goûtant».

« Nous avons vu des camions transportant des gens avec les mots 'Traître' ou 'Subvertisseur de l'effort révolutionnaire' accrochés autour du cou ».

« Le réalisateur Jean Luc Godard a réalisé son film « chinois » [La Chinoise], dans lequel il a décrit, avec un certain humour, l'ambiance parmi les étudiants maoïstes à Paris. Un jour, nous avons décidé de marcher de la cour de la Sorbonne à l'île Seguin, sur la Seine, où les ouvriers communistes de l'usine Renault étaient en grève. Nous avons naïvement décidé de leur apporter notre drapeau du mouvement et de coopérer avec eux, mais ils nous ont regardés avec indifférence et ont continué à jouer aux cartes ».

Éloge de De Beauvoir

Après le soulèvement étudiant, son rêve chinois devient un projet. « À cette époque, il y avait une grande attirance pour la Chine communiste », se souvient-elle. « Des intellectuels comme Phillippe Sollers, Julia Kristeva et Roland Barthes ont exprimé leur soutien à la Révolution culturelle de Mao. Plus tôt encore, à son retour d'un voyage en Chine en 1957, Simone de Beauvoir a publié La longue marche, un livre d'éloges décrivant ses impressions sur le nouveau pays. Elle refusait de voir le régime totalitaire. Même le journal Le Monde soutenait Mao à l'époque ».

Une statue du défunt président chinois Mao Zedong devant une gare à Dandong, en Chine, cette année. Photo CARLOS GARCIA RAWLINS/ REUTERS

Quelles sont les circonstances qui vous ont amenée à décider de passer une longue période en Chine ?

« J'ai rencontré Roland, l'homme qui est devenu plus tard mon mari, membre de l'Association des amitiés franco-chinoises. Il était aussi maoïste, et lors de notre première rencontre, il m'a apporté en cadeau tous les écrits de Mao en chinois. On nous a proposé de travailler en Chine pendant deux ans et d'enseigner le français à des jeunes qui symbolisaient pour nous l'homme nouveau, c'est-à-dire le soldat-fermier-travailleur-étudiant.

Le premier jour, nous nous sommes rendus en ville et nous avons été choqués par la pauvreté, la misère et la pénurie.

« Nous avons voyagé avec notre jeune fils Nicholas. Selon l'idée maoïste, nous devions « servir le système », devenir une partie du peuple chinois. Pour moi, c'était le moyen de faire partie de l'histoire de la nouvelle ère. Vers la fin de la révolution culturelle, il y a eu une petite ouverture vers l'Occident, et nous y sommes allés en tant qu' «experts étrangers ».

Hannah Arendt en 1969. Photo AP

Quelles ont été vos premières impressions sur la Chine ?

« Au début, nous avons vécu dans un hôtel agréable et assez confortable, mais dès le premier jour, nous nous sommes rendus dans la ville et avons été choqués par la pauvreté, la misère, la pénurie. Quelques jours plus tard, nous avons été transférés dans un logement permanent dans une banlieue de Canton [Guangzhou] dans des conditions qui étaient misérables par rapport à notre vie en France, mais par rapport à la vie des Chinois étaient considérées comme grandement confortables. Nous vivions dans une seule pièce. Dans l'appartement, il n'y avait qu'une seule source d'eau dans la salle de bain, et il n'y avait pas d'eau chaude dans la douche.

J'enseignais le français dans un laboratoire spécial. Je m'asseyais dans un box surélevé et communiquais par le biais d'un microphone avec chacun des élèves assis dans des box séparés en face de moi avec des écouteurs et pratiquant les nouveaux mots. J'ai été surprise de découvrir que lorsqu'on leur demandait "Quel est votre nom ?", ils donnaient tous à tour de rôle la même réponse : "Ling Yan". Lorsque je demandais : "Quel âge as-tu ?", la réponse était toujours : 20 ans. Quand je demandais : "Quel travail fais-tu ?", ils répondaient tous : "Fermier".

« Au fil du temps, l'Holocauste subit un processus de banalisation auquel je m'oppose fermement »

« J'ai réalisé que le système éducatif chinois est orienté vers une identité uniforme, ne nourrit pas les initiatives, aspire à intégrer l'individu dans une masse homogène. Je n'arrivais pas à me rapprocher des étudiants. Ils ne se tournaient pas vers moi. Il y avait une barrière politique claire entre nous. Avec le temps, j'ai compris que je ne touchais la société chinoise qu'en surface, que ce que le gouvernement souhaitait montrer. Il m'était impossible de toucher ce qui était caché sous la surface. Je n'arrivais pas à connaître la vraie Chine ».

Des personnes brandissent des posters de Mao pour l'anniversaire de sa naissance dans sa ville natale de Shaoshan, en 2014. Photo Reuters

Avez-vous eu l'occasion de voir la Révolution culturelle de près ?

« Lorsque nous avons emménagé sur le campus de l'université de Canton, nous pouvions faire de petites balades à vélo en dehors de la ville. Plusieurs fois, nous avons vu des camions transportant des personnes au crâne rasé, courbées, les yeux baissés, et avec des pancartes portant les mots 'Traître', 'Adultère' ou 'Subvertisseur de l'effort révolutionnaire' accrochées au cou. À un moment donné, j'ai écrit à un ami français de l'Association des amitiés franco-chinoises pour lui parler de ce qui se passait, et il m'a répondu : « Ne regarde pas un arbre, il faut voir toute la forêt ». Je voulais lui répondre que la forêt est composée de nombreux arbres, mais le courrier n'était pas un moyen de communication recommandé ».

Comment s'est terminé le rêve chinois ?

« Après que les chocs se sont succédé, nous avons compris que le « laboratoire de l'homme nouveau » était l'expression d'un totalitarisme absolu. J'ai vu des hommes et des femmes céder à la peur, s'y abandonner, des dizaines de milliers d'intellectuels écrasés, brisés. J'ai commencé à me sentir coupable d'avoir collaboré au silence, au discours démagogique, à la distance entre les slogans du régime et la réalité. J'ai été trompé par la propagande fasciste ».

« L'idéal chinois était effacé. J'ai essayé de me suicider. Je n'ai pas réussi, alors j'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie »

« Le retour en France a été difficile, j'étais rongée par des sentiments de culpabilité car le totalitarisme était concret, étalé sous mes yeux, mais je refusais de le voir. C'était comme si j'avais un policier dans la tête qui m'interdisait de lire la situation. La Chine en moi est morte, l'idéal chinois a été effacé. J'ai sombré dans la dépression et j'ai tenté de me suicider. Je n'ai pas réussi, alors j'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie ».

Protégée des critiques

À son retour de Chine, Wieviorka écrit le livre L'écureuil de Chine, publié en 1979. Cependant, elle a longtemps nié son existence. « Après sa publication, j'ai pensé que j'avais écrit l'"Écureuil" (wieviorka en polonais) sur un ton trop personnel, sans perspective », explique-t-elle aujourd'hui. « Au terme d'un séjour de deux ans, je me sentais comme un écureuil tournant sans cesse en rond dans sa cage. J'ai écrit dans le livre qu'un matin, j'ai découvert que je n'avais plus de force et que je ne pouvais plus continuer. J'ai vécu en Chine, j'ai participé à quelque chose de puissant dont je ne comprenais pas la nature à l'époque. Mon existence était effacée. Finalement, j'en ai inclus des parties dans mon nouveau livre. »

Comment êtes-vous passée du statut de maoïste passionnée à celui d'historienne admirée de l'Holocauste ?

« Après la mort de Mao, je suis retournée en Chine en 1977 comme guide d'un groupe de touristes. Je suis arrivée à un rassemblement de masse en l'honneur de Deng Xiaoping, le nouveau Premier ministre et président du Parti communiste. Au milieu d'un océan de gens, une masse énorme qui m'a presque englouti, j'ai soudain pensé : « Qu'est-ce que je fais parmi eux ? ». J'ai fortement ressenti la trahison d'avoir rejoint un mouvement totalitaire, et je me suis souvenue de mes grands-parents, victimes d'un autre totalitarisme. J'avais trahi mes racines juives et les cendres s'amoncelaient sur mon passé juif. J'ai lu de nombreux livres sur le pouvoir des masses humaines du 20e siècle et il était clair pour moi que les nazis et les communistes les avaient utilisés comme des outils pour faire fonctionner leur régime totalitaire."

"J'ai commencé à me sentir coupable en tant que complice de avec la distance entre les slogans du régime et la réalité. J'ai été trompée par la propagande fasciste".

Comment votre identité juive s'est-elle exprimée ?

« De mes parents, j'ai hérité de la mémoire silencieuse des errances et des fours crématoires. J'appartenais à ce qu'on appelle « la génération du fardeau », la troisième génération de l'Holocauste qui portait le poids de la mémoire sur son dos. À la maison, nous n'observions pas la tradition. Mes parents étaient laïques. Mon judaïsme vacillait de temps en temps, par exemple pendant la guerre des Six Jours, lorsque je me suis rendue à l'ambassade d'Israël pour m'engager dans les forces de défense israéliennes. Pendant mon enfance et ma jeunesse, j'ai vécu dans une banlieue de Paris, où il n'y avait pas d'autres Juifs. Si j'avais vécu en ville, je me serais probablement inscrite dans un groupe de jeunes, j'aurais immigré en Israël et je serais allée dans un kibboutz.

« En 1977, j'ai commencé mes études de doctorat. Ma thèse portait sur le thème de l'expulsion et de la Shoah, l'oubli et la mémoire. Les Juifs de France, 1943-1948. Par la suite, j'ai écrit de nombreux livres sur les juifs pendant la guerre, tels que Ils étaient juifs, résistants, communistes, Le procès de Nuremberg, Les juifs de France, ainsi que des livres de témoignages qui sont à mon avis les plus importants de tous.

« La génération des témoins disparaît progressivement. Les petits-enfants d'aujourd'hui sont issus d'une génération qui est née après la guerre. Mon petit-enfant le plus âgé a 21 ans et a connu ses quatre grands-parents. Ce n'était pas mon expérience ».

Des manifestants chinois brandissent des portraits de Mao et des petits livres rouges lors d'une manifestation à Pékin, en 1966. Photo AP

L'Holocauste est-il toujours un sujet de discussion en France aujourd'hui ?

« Avec le temps, l'Holocauste subit un processus de banalisation auquel je m'oppose fermement. L'année dernière, on a posté une série sur Instagram, le journal intime d'Eva Heyman, une jeune fille juive de Hongrie qui est morte pendant l'Holocauste. Cela a vraisemblablement été fait pour rendre l'Holocauste accessible aux adolescents. À mes yeux, c'est une honte. J'ai aussi vu un livre dont la couverture disait : Tout ce que vous vouliez savoir sur le sexe dans les camps.

« Nous devons tenir compte de la montée des régimes populistes comme en Hongrie ou en Pologne, dans lesquels toute mention d'un lien entre les actes antisémites contre les Juifs perpétrés par des Polonais pendant et après l'Holocauste est légalement interdite. C'est pourquoi je considère que les témoignages sont d'une importance capitale. J'ai consacré le livre Histoire, mémoire, témoignage à cette question. Il existe des phénomènes antisémites en France, mais ils sont souvent dirigés contre les Juifs parce qu'ils sont sionistes. La montée des populismes dans le monde ne fait qu'intensifier les actes d'antisémitisme"pur"."

Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, alors que les frontières chinoises sont relativement ouvertes, il n'existe quasiment aucun témoignage direct sur les actes criminels du régime de Mao et de la Révolution culturelle ?

« En 1971, le sinologue Simon Leys a publié un livre critique à l'égard de Mao et de la Révolution culturelle, intitulé Les habits neufs du président Mao, mais à l'époque personne ne voulait le croire. Après les événements de Tiananmen, il y a eu des témoignages en Occident, mais surtout des exilés qui ont réussi à fuir. Il y a toujours un régime dur là-bas, et les intérêts économiques majeurs des pays occidentaux pèsent lourd. C'est pourquoi tout le monde s'abstient de critiquer ouvertement. La contestation se reflète dans les films et les bandes dessinées, mais elle est implicite, pas directe ».

Des attaques flagrantes de diplomates chinois contre des opposants au régime ont récemment été exposées en France. Ces opposants ont été vilipendés sur les médias sociaux et interdits d'entrée en Chine. Raphaël Glucksmann, un membre du Parlement européen qui s'est battu contre la persécution de la population ouïgoure, a été interdit d'entrée dans le pays.

« La préservation des droits humains n'est pas une valeur sacrée en Chine », conclut Wieviorka.

Courtesy of Tlaxcala

Source: cutt.ly

Publication date of original article: 07/04/2021