Erno RENONCOURT

Le bug de l'insignifiance cognitive

C'est là que la problématique de notre axiomatique de l'indigence prend toute sa pertinence et sa cohérence. Elle nous oblige à refuser l'évidence pour questionner l'imaginaire et l'intelligence des peuples en détresse afin de trouver les raisons de leur impuissance devant leur exploitation ou déshumanisation. Des questions qui résonnent dans l'air du temps : qu'est ce qui rend le néolibéralisme, dans ses variantes contextuelles, si puissant, au point qu'il puisse assurer de manière durable sa performance défaillante, malgré les foyers innombrables d'insurrection qui se multiplient un peu partout dans le monde entier ? N'y a-t-il pas une certaine perte de sens collective devant le réel paradoxal ? Le néolibéralisme n'a-t-il pas, en enjolivant ses impostures, virtualisé ses structures, au point que même ceux et celles qui prétendent le combattre ne sont que les divers rouages assemblés qui permettent à son engrenage de fonctionner comme une mécanique bien huilée ? Le néolibéralisme ne produit-il pas une attraction qui nourrit l'incapacité des peuples à apprendre de leurs expériences ? Un collectif peut-il, sans volonté d'apprentissage résolu, intranquille et durable (ce que Hélène Trocmé-Fabre appelle apprenance dans le livre : Réinventer le métier d'apprendre, 1999), forger les leviers de responsabilité pour s'enraciner, sans érosion de dignité, dans son contexte problématique et y construire le centre de valeurs qui garantit toujours l'équilibre, et permet de résister avec intelligence, sans subir impuissamment la dynamique invariante de l'exploitation ou de la déshumanisation ?

Manifestement, ces questions nous interpellent urgemment. Car nous sommes inquiets pour l'avenir anthropologique de notre collectif. Sa trajectoire, invariablement erratique, semble se courber, sous le poids de son présent gangstérisé, vers un passé déshumanisé. Passé odieux et honni, dont il croyait s'en être radicalement éloigné par son indépendance. Mais pourtant, ce collectif, qui ne jure que par la filiation à cette épopée étincelante, laquelle fut un puissant marqueur de résistance contre la barbarie de la déshumanisation, semble si confortablement impuissant devant son extinction actuelle, qu'il s'y précipite malicieusement en chantant son agonie comme une heureuse résilience. Nou pa konn ki leu la fen di mond, kite nou pran plezi nou ! Ne connaissant pas l'horaire de la fin du monde, profitons-en pour nous encanailler ! Air musical d'encanaillement connu, puisqu'il se situe dans le prolongement de ce goût effréné de la société haïtienne pour la jouissance (Depi tambou frape, Ayisyen leve kampe [pou danse] / Aux premiers battements de tambour, tout bon Haïtien se lève [pour danser]).

N'est-ce pas ce goût collectif pour l'encanaillement qui, promu (Jwi la vi nou ! Pran plezi nou ! / Profitons de notre vie ! Encanaillons-nous !) par Michel Martelly dans sa carrière artistique, lui a valu sa popularité et sa réussite dans le shithole ? N'est-ce pas à travers les failles béantes de cette popularité que s'est glissé le projet indigent de son couronnement au sommet du leadership national par les ennemis (internes et externes) de toujours d'Haïti ? Sachant que cet artiste dévergondé et accroc aux substances narcotiques n'a jamais caché ses liens avec la délinquance et qu'il s'est toujours présenté comme le chef des bandits légaux, est-ce un hasard si son règne de 2011 à 2025 se révèle être celui de l'accélération de la désintégration de la société haïtienne par gangstérisation interposée ?

Non, ce n'est pas une erreur. L'ex Président Michel Martelly, malgré son éviction du pouvoir en 2015, a toujours eu en mains les rênes de la gouvernance des institutions d'Haïti. Et malgré les sanctions internationales, depuis l'assassinat de l'ex Président Jovenel Moïse, son ancien homme de mains, de regretté mémoire, il a toujours eu ses représentants dans les différents gouvernements de transition jusqu'au conseil présidentiel de transition (CPT) actuel. Et fait encore plus troublant, cet individu, au profil improbable pour exercer le leadership dans un pays digne de ce nom, a bénéficié du support, du parrainage et de l'assistance sans faille de nombreux universitaires haïtiens. Et cela tant au début de l'aventure en 2011 qu'aujourd'hui en 2025.

Et c'est là que ressurgissent les questions : Comment des universitaires de la trempe de Michèle Oriol (Sociologue et Urbaniste), Daniel Supplice (Sociologue), Wilson Laleau (Économiste, ex vice-recteur des affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti), Nesmy Manigat (Expert en éducation), Josué Pierre Louis (Juriste), pour ne citer que ceux-là, ont-ils pu penser une fraction de seconde qu'un tel profil d'individu pourrait conduire Haïti à une autre issue que cette désintégration purulente ? Où est le bug ?

Ainsi, nous sommes amenés à confirmer notre doute sur la valeur de l'intelligence stratégique des groupes dominants qui exercent le leadership en Haïti. Un doute qui, parce que portant sur le domaine stratégique, s'étend sur toutes les dimensions de la connaissance : épistémique, pragmatique et éthique. Et pour cause ! Puisque comme Alain Charles Martinet :

« La complexité du monde – en particulier socio-économique – appelle l'action stratégique ; celle-ci gagne en sûreté intellectuelle quand la connaissance qui la guide émane d'une pensée complexe »

(Alain Charles Martinet, "Stratégie et pensée complexe", Revue française de gestion, n° 93, 1993).

Alors on se demande comment, sans incompétence épistémique assumée et/ou sans prédisposition contraire à l'éthique et promouvant la criminalité, le leadership académique, médiatique, économique et politique d'un pays peut-il confier les rênes du destin national aux mains d'individus affreux qui revendiquent toutes les connexions avec le monde du business mafieux ? N'est-il pas dit qu'en raison du lien entre stratégie et complexité que tout projet de gouvernance d'un pays doit passer par un axe éthico-politique (Ibidem) calqué sur les exigences de son environnement ?

Non, ce n'est pas de l'arrogance que de questionner la valeur profonde des titres académiques en PhD qui enfument et aveuglent, par leur performance humaine défaillante, le shithole ? L'intelligence stratégique, voire l'intelligence tout court, a-t-elle encore un sens en un pays où le leadership national se réunit servilement pour entendre et applaudir un émissaire étasunien jouant le rôle d'officier d'État civil, en certifiant la nationalité de son président ? De quelle stratégie, sinon criminelle, peut se revendiquer la gouvernance d'un pays qui accepte d'introniser comme Président un inculpé pour blanchiment d'avoir ? Rappelons que Jovenel Moïse a été inculpé en 2016 par le chef du Parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince avant sa prestation de serment en février 2017.

N'est-ce pas dans cette incapacité des élites à penser la stratégie de gouvernance de leur pays sur des dimensions complexes, qui impliquent la reliance entre l'épistémique, le pragmatique et l'éthique, qu'il faut attribuer l'impuissance des peuples devant leur exploitation ou déshumanisation par la géostratégie de la globalisation ?

Comme l'a écrit judicieusement Alain Caillé, si de nouveaux possibles, pour sortir de l'invariance de l'exploitation et de la déshumanisation qu'exerce le néolibéralisme, dans ses variantes contextuelles, restent insaisissables et hors de portée effective des peuples, c'est moins par la toute-puissance du néolibéralisme que par l'incompétence systémique (épistémique, pragmatique et éthique) des avant-gardes qui se sont lancées et continuent de se lancer à l'assaut de cette citadelle. En effet, qu'importe leur rayonnement académique dans le paysage politique, qui se revendique anti néolibéraliste, ces avant-gardes sont incapables de penser le changement, autrement que par les dogmes idéologiques, sans ouverture d'esprit pour faire appel à la complexité et à la stratégie. Or, si l'on croit Edgar Morin :

« La complexité appelle la stratégie. II n'y a que la stratégie pour s'avancer dans l'incertain et l'aléatoire [...] (elle) est l'art d'utiliser les informations qui surviennent dans l'action, de les intégrer, de formuler soudain des schémas d'action et d'être apte à rassembler le maximum de certitudes pour affronter l'incertain »

(Edgar Morin, Science avec conscience, nouvelle édition, Le Seuil-Points, p. 178, 1990).

Des rouages, engrenages et conditions d'engrènement de la mécanique invariante

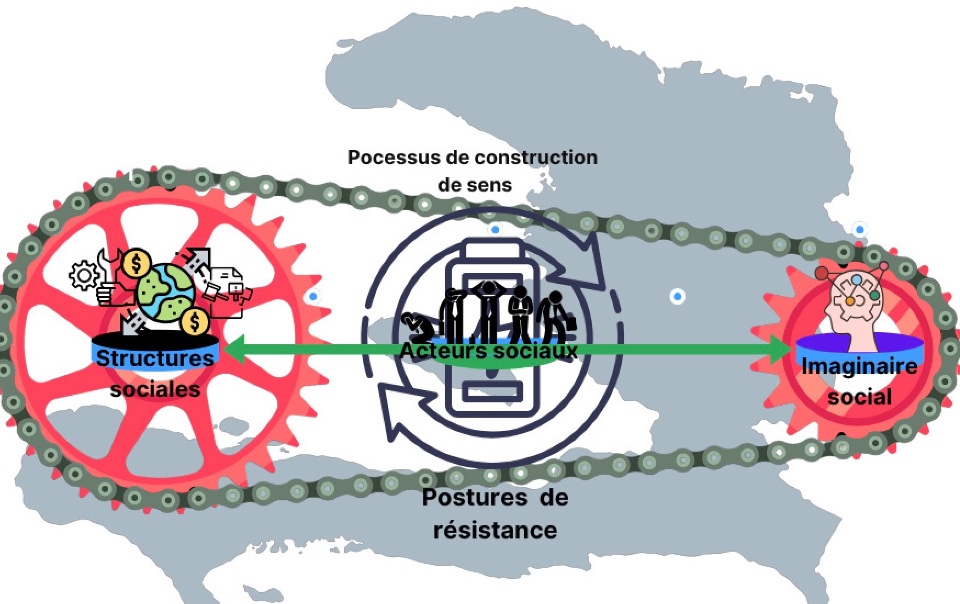

Informations multiples (variées, diversifiées, occultées, dissimulées), intégration (reliance analytique), schémas d'action (modélisation) s'imposent donc, pour l'intelligence de la complexité, comme les rouages de la pensée stratégique, prise comme vecteur de transformation et d'innovation. Pour les besoins de notre raisonnance, rappelons que les rouages sont les pièces détachées d'un système et constituent, par leur assemblage, l'engrenage qui transmet le mouvement de la chaîne cinématique faisant évoluer le dit système.

Fort de cette représentation, ne pouvons-nous pas mobiliser la démarche systémique et la pensée complexe, pour voir la globalisation, par-delà ses dimensions politiques et idéologiques évidentes, comme une mécanique bien huilée, un engrenage parfait, mais dont le rouage qui assure le mouvement est occulté et dissimulé ? Et si l'homme était à la fois la cible de l'exploitation capitaliste et le rouage exploité par le néolibéralisme pour transmettre le mouvement de son évolution paradoxale ? Et si cette évolution dépendait des conditions d'engrènement qui forment cette valeur ambivalente du système que nous appelons le bug de la performance défaillante ?

Nous sommes alors amenés à penser que toute l'intelligence du néolibéralisme peut résider dans un simple artifice d'abrutissement massif de l'humain : il a su se perdurer, en conquérant les cœurs et les esprits, par l'enfumage de boites noires qui voile ses processus déshumanisants, tout en offrant des perspectives attrayantes aux hommes. Parmi ces boites noires, nous pouvons nommer le processus de l'anoblissement insignifiant ou du rayonnement indigent. Processus enfumé, par lequel les individus sont évidés de leur conscience et transformés en des rouages de l'engrenage du système néolibéralisme. Ainsi les hommes doivent sans cesse se retrouver en incapacité de résister à la mécanique huilée du néolibéralisme. Ce qui nous permet de modéliser l'équation de la performance de ce système d'exploitation de l'homme par l'homme comme étant inversement proportionnelle à la résistance humaine ou directement proportionnelle à la défaillance humaine. Performance et défaillance sont donc des états d'un même processus, mais agissent dans une relation paradoxale dont l'enjeu ou le nœud gordien est la résistance humaine.

Plus l'humain est défaillant, plus le néolibéralisme est performant. Mais comme cette performance est inversement proportionnelle à la capacité de résistance de l'homme, la défaillance de l'homme se trouve donc dans une relation inversée avec sa résistance. Plus l'homme a la capacité de résister, moins il est défaillant ; et inversement, plus il est défaillant, moins il a la capacité de résister. L'homme défaillant apparaît alors comme étant, à la fois, la cible et l'arme de la performance du néolibéralisme. Voyez-vous la brèche que fait surgir notre approche transdisciplinaire pour approprier l'exploitation capitaliste, autrement qu'exclusivement par la politique et l'idéologie ? La brèche ainsi induite permet de comprendre, mieux que toute sociologie politique et doctrine idéologique, que la perduration de la mécanique du néolibéralisme a pour condition d'engrènement l'entretien de l'abrutissement de l'homme comme un cycle invariant. Un cycle dont le mouvement perpétuel d'exploitation et/ou de déshumanisation passe par le renouvellement des impostures de progrès social, démocratique, technologique et économique. Impostures ne sous-entend pas que ces progrès n'ont pas lieu, par ce concept nous voulons dire que ces progrès, puisqu'ils ne concernent qu'une minorité, sont davantage exploités comme des valeurs enfumées du processus de la performance défaillante. Ainsi, à chaque cycle il faut de nouvelles impostures pour huiler la mécanique et empêcher que son engrenage ne subisse ni grincement, blocage ou déraillement.

C'est justement pour empêcher aux hommes de prendre conscience qu'ils sont, par leurs postures de corps et d'esprit, vis-à-vis de la réussite que donne le néolibéralisme, les failles qui assurent la durabilité de l'exploitation et de la déshumanisation, que le système enfume et occulte ses processus derrière des paradoxes. Ainsi, ils rendent les hommes insignifiants et impuissants, et donc incapables de résister avec intelligence éthique pour renoncer à cette réussite et faire grincer ou dérailler la mécanique.

Ainsi, la pensée complexe nous invite à voir dans la régénération de l'imaginaire des hommes et l'élévation de leur conscience un possible innovant pour fonder une nouvelle politique de l'homme, basée sur la capacité éthique et cognitive de ce dernier à résister à sa défaillance. C'est donc dans l'activité transformatrice de sa culture et la recherche permanente d'un cadre de sens pour approprier les postures intelligentes de sa résistance, que l'homme pourra se changer lui-même en changeant les circonstances de son exploitation comme rouage de l'engrenage de l'invariante déshumanisation.

La performance invariante du capitalisme s'impose donc comme une déficience culturelle, cognitive et éthique de l'homme. Convoquons Alain Caillé comme témoin à charge :

« Jusqu'ici, une des principales raisons de notre incapacité à sortir du néolibéralisme planétaire a été un certain déficit de ressources théoriques. Mais c'est aussi le manque d'une philosophie politique, largo sensu, qui nous permette d'aller au-delà des grandes idéologies de la modernité – libéralisme, socialisme, anarchisme ou communisme »

(Alain Caillé, préface du livre de Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, L'entraide, l'autre loi de la jungle, 2017, Les liens qui libèrent, p.12).

Ce qui nous nous autorise à dire que c'est la défaillance du savoir aux mains des hommes malicieux et affreux qui bloquent l'ouverture stratégique vers de nouveaux possibles humains et dignes. Ainsi, une observation attentive et intelligente du fonctionnement de la géostratégie de la globalisation permet de comprendre que celle-ci ne perdure que parce qu'elle enjolive ses médiocrités en recyclant sans cesse ses impostures, à travers des paradoxes et des ambivalences, sans changer ses structures. L'homme, conditionné pour courir après le profit ou après le SMIC attrayant de la réussite, désensorialise son existence et désactive le sens de sa boussole éthique. Ce qui ne lui permet plus d'assurer une reliance interactive responsable entre sa conscience et ses sens dans son expérimentation du monde. Ainsi, il devient, à la fois, un rouage servilement contraint et un rouage affreusement contraignant de l'engrenage de la mécanique déshumanisante.

En conséquence, c'est aux frontières des paradoxes et des ambivalences qui assurent la résurgence du néolibéralisme qu'il faut se tenir pour identifier les brèches dans cette chaîne cinématique que font tourner les engrenages du système par leur mouvement opposé, mais relié et intégré. Faut-il expliquer qu'une machine dont le mouvement dépend de ses engrenages ne peut avancer que si les roues édentées formant l'engrenage s'emboîtent les uns dans les autres et tournent en sens contraires ? Dès lors que les roues d'un engrenage ne sont plus emboîtées, ou ne tournent plus dans le sens du mouvement paradoxal programmé comme conditions d'engrènement, il y a un bug qui fait dérailler la mécanique. Par une contextualisation de la pensée complexe, ne pouvons-nous pas approprier l'engrenage mortifère du néolibéralisme comme une paire de roues édentées dont le mouvement est animé par le couple production/consommation et dont la condition de base de l'engrènement repose sur la performance défaillante du pouvoir d'achat ? Alors, puisque l'engrenage qui assure la perduration du capitalisme repose sur l'engrenage de sa valeur paradoxale (le bug de la performance défaillance), n'est-il pas possible de faire dérailler cet engrenage en réorientant le sens de l'une de ses roues ? Cette approche transdisciplinaire pour aborder, par la cinématique, la problématique de l'invariance de la globalisation, est une contextualisation de la pensée complexe, puisqu'elle offre une brèche pour penser le changement, non plus à partir des dogmes politiques, mais à partir d'une approche systémique qui s'appuie sur la théorie du chaos : un petit rien peut tout changer, puisque tout dans le chaos est dans une dépendance sensitive par rapport aux petites causes.

Faut-il que ce soit de l'aigreur que de dire que, pour une grande part, l'invariance d'Haïti dans l'impuissance devant sa déshumanisation est fonction de l'incompétence systémique (déficit de reliance entre compétences épistémiques, pragmatiques et éthiques) de ses groupes dominants ? Manifestement, il y a bien un cas flagrant de déficience théorique en Haïti, quand tous les acteurs sociaux, qu'importe leurs tendances politiques, continuent de penser le changement du pays, à partir des solutions universelles, dites de bonne gouvernance de l'assistance internationale. Alors même que celles-ci ignorent et méprisent le contexte problématique en se focalisant sur des solutions connues d'avance. Comment, sans insignifiance cognitive et/ou déficience éthique flagrante, peut-on vouloir organiser des élections honnêtes et transparentes dans un pays dont la corruption est le moteur social, et l'opacité, le décor propice pour les mauvais arrangements ? Comment, sans insignifiance cognitive et / ou déficience éthique flagrante, peut-on vouloir, peut-on vouloir refaire des élections sans questionner la vulnérabilité de l'imaginaire social, alors même que les élections réalisées sur ces 50 dernières années environ en Haïti ont toutes permis le triomphe de projets qui ont exploité les failles de l'imaginaire collectif ?

Comme l'a si bien écrit Glodel Mezilas : Que ce soit François Duvalier (élections de 1957) ou Jean Bertrand Aristide (élections de 1990 et 2001), tous ont triomphé par leur exploitation intelligente de l'imaginaire social haïtien (Haïti les questions qui préoccupent, 2016). Lequel imaginaire est une nébuleuse perforée, car tapissée de fissures béantes. Mais nous devons ajouter aussi les cas de René Préval (élections de 1996 et 2006), Michel Martelly (élections de 2011 et 2015). En effet, si Duvalier et Aristide ont respectivement exploité l'imaginaire vaudou, qui infantilise, et l'imaginaire religieux, qui déresponsabilise, pour faire passer leurs projets politiques et de réussite ; Préval et Martelly ont aussi respectivement exploité l'imaginaire insouciant, qui conforte la recherche de la tranquillité, et l'imaginaire jouissif, qui célèbre la tolérance vis-à-vis de tout ce qui est encanaillement, pour leurs projets politiques et de réussite. On retrouve quatre cycles structurants d'exploitation de l'imaginaire collectif déficient haïtien par des projets affreux et mafieux. Ne disposons-nous pas de données contextuelles et probantes qui peuvent expliquer, autrement qu'exclusivement par la politique et la méchanceté des autres, l'invariance d'Haïti dans son errance anthropologique ?

Face à ce constat, comment, sans insignifiance cognitive et/ou déficience éthique flagrante, peut-on vouloir, à chaque cycle de crise, trouver une nouvelle constitution, comme boussole politique, alors même que la société n'a aucune cohésion et ne peut s'aligner sur aucune valeur partagée ?

Le bug ne peut être que dans la conscience. Et pour cause ! En effet, nous avons aussi montré que cette mise au PAS des peuples n'est pas une fatalité, mais résulte d'une déficience de l'imaginaire de leurs élites. Lesquelles, aveuglées par leur soif d'abondance et de puissance, conduisent leur pays à la ruine et contraignent leurs populations à désensorialiser leur existence, en se bousculant derrière le spleen d'un certain mistral gagnant, porté comme standard minimum insignifiant confortable (SMIC). SMIC qui permet de s'immuniser contre les précarités et les privations que sème à tout vent la globalisation. De sorte que nous pouvons ramener l'invariante exploitation ou déshumanisation des peuples à l'insignifiance cognitive et à l'incompétence éthique de leurs élites. Et ce n'est pas Machiavel, le "père de la science politique moderne", qui nous contredira, puisqu'il a écrit que chaque fois que la ‘‘fortune'' « prépare le bouleversement et la ruine d'un pays, elle place à son sommet des hommes [affreux] (médiocres et indignes, mécréants et insignifiants) capables d'en hâter la chute » (Nicolas Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live (1980), p.230). Par fortune, nous entendons ici, le Big Gang piloté par le grand barbare occidental dans son rôle de fossoyeur des peuples.

Dans notre prochaine tribune, nous allons partir de ce postulat de la science politique, combien méconnu ou occulté à dessein en Haïti, pour expliciter les exemples de cas des métamorphoses indigentes du leadership haïtien. Métamorphoses qui caractérisent cet imaginaire déficient partagé par les élites du monde entier. Ce sera aussi l'occasion pour nous de contredire nos détracteurs structuralistes et marxistes haïtiens, qui, du haut de leur appropriation du matérialisme historique comme dogme éternel et vérité indépassable, croient mordicus que c'est de la naïveté politique que de vouloir conceptualiser le changement et construire l'innovation, dans un écosystème humain déliant, à partir d'un nouvel imaginaire social. Lequel, comme phare éclairant la vision du futur à inventer, ne peut puiser ses modalités et ses valeurs que dans l'éthique comme source irradiante de la cohésion d'une société.

Ce qui nous pousse à postuler que l'invariance de l'exploitation capitaliste, par la mise au PAS des peuples, peut être rompue et vaincue. Mais cela nécessite une résistance qui mobilise l'imaginaire collectif comme source d'enracinement dans le contexte problématique, pour mieux trouver les voies de possibles innovants et briser le cycle invariant de l'impuissance agonisante et déshumanisante. Il y a donc bien lieu d'ensemencer intranquillement dans le shithole les ferments d'une nouvelle écologie de valeurs éthiques pour hâter la maturation de nouveaux hommes et préparer le cycle de la régénérescence cognitive pour une résurgence durable du collectif haïtien vers son humanité, si longtemps broyée par les rouages de la performance défaillante.

En effet, voir le capitalisme sous cet angle systémique oblige à faire un effort systémique dual, autrement dit cognitif et éthique.

L'effort est d'abord cognitif, car il invite à penser dans la complexité, en appropriant la reliance transdisciplinaire, et à assumer que les structures, qui assurent la transmission de l'évolution des sociétés, ne sont qu'un rouage de l'engrenage exploité par la géostratégie de la globalisation. En conséquence, comme un engrenage ne fonctionne que par l'emboîtement de deux ou plusieurs rouages, l'invariance de l'exploitation capitaliste dépend d'un ou de plusieurs autres rouages, sans doute occultés par l'appropriation figée du matérialisme historique, et donc à expliciter. Du point de vue de la raisonnance développée dans cette tribune, nous pouvons postuler (illustration à l'appui) qu'un de ces rouages occultés dépend fortement de la résistance que peuvent offrir les acteurs sociaux sous l'égide du processus de construction de sens que permet leur imaginaire social.

Mais qui dit imaginaire social dit avant tout capacité à représenter et approprier le contexte qui façonne les décisions individuelles et collectives. En ce sens, il est en lien avec la conscience qui agit comme boussole pour orienter la connaissance épistémique vers le souci des autres. Conscience a, dans notre axiomatique, le sens de boussole de responsabilité que lui donne son étymologie latine Cum Scientia qui signifie connaitre avec. Ainsi, l'imaginaire social est fortement imprégné par l'éthique de la responsabilité, puisqu'il suggère avant toute action d'identifier et de questionner divers aspects de la société, plutôt que de les accepter passivement. Donc le second effort est éthique, car il invite à questionner le cadre de sens des réussites que donne la globalisation pour trouver les postures de corps et d'esprit qui invitent à résister. Postures de résistance qui minimisent le processus de la défaillance humaine en dictant à l'homme de savoir renoncer à certaines réussites pour ne pas devenir à la fois un rouage asservi et un rouage contraignant de l'engrenage déshumanisant du capitalisme sauvage.

Mais l'homme moderne, dans ses habitus petits bourgeois, imprégnés de ce pragmatisme déviant qui sécurise son confort médiocre, et son goût insatiable pour l'abondance et la luxuriance, jusqu'au bout de la perte de sens, est-il capable de consentir ce double effort systémique pour resurgir face au néolibéralisme dans des postures innovantes et moins indigentes ? Dans le contexte haïtien, tout au moins, rien n'est moins sûr, et c'est ce qui nous effraie pour l'avenir. Car une grande majorité de ceux qui fuient et luttent contre les gangs partage avec eux les mêmes valeurs indigentes et agit avec les mêmes comportements inesthétiques. Mais restons là et laissons la suite pour une prochaine tribune...si le calme continue de prolonger notre sursis.

NB : Ce texte est accompagné d'une illustration qui est notre propre création. Elle représente une modélisation de l'engrenage fonctionnel d'un système social par les rouages assemblés que sont les structures sociales, les acteurs sociaux et l'imaginaire social.