Xavier Azalbert, France-Soir

La crise des médias traditionnels : une question de valeur et non pas de prix

France-Soir, Pixabay

Résumé : les médias traditionnels s'enlisent dans une crise de confiance sans précédent : abonnements bradés (de 12,99 € à 1 €) sans effet sur la désaffection des lecteurs, contenu systématiquement biaisé au service des narratifs étatiques, et une dépendance massive aux subventions publiques (570,5 M€ en 2024, dont 175,2 M€ pour la presse papier).France Télévisions accumule un déficit de 70 M€ et des frais opaques (4 000 €/mois par salarié, dont 1 000 € en liquide), tandis que plusieurs tweets de l'Observatoire du journalisme (Ojim) révèlent des aides ciblées (ex. : 12,3 M€ pour Le Parisien, 9,9 M€ pour Le Figaro). L'Union européenne a discrètement alloué 130 M$ à des médias lors des européennes 2024, et un sondage France-Soir montre que 70 % des Français rejettent ces médias, perçus comme vecteurs de peur et de mensonges.

Seule une révolution vers l'objectivité, la transparence et la valorisation des voix dissidentes, à l'image de France-Soir, peut les sauver de cette tempête.

*** Edito ***

Cette tirade de Coluche, empreinte d'un réalisme mordant, résume avec justesse la crise qui secoue les médias traditionnels.

Depuis plusieurs années, ces derniers enregistrent une chute vertigineuse de leur lectorat et de leurs abonnés, un phénomène amplifié par une dépendance croissante aux subventions publiques. Selon un rapport du Sénat pour le projet de loi de finances 2024, le soutien global à la presse s'élevait à 570,5 M€ en 2024, en légère hausse par rapport aux 568 M€ de l'année précédente, incluant aides directes (175,2 M€ pour la presse papier), compensations postales et aides fiscales.

Des tweets de l'Observatoire du journalisme ( ici, ici, ici, ici,), détaillent des subventions spécifiques : 12,3 M€ pour Le Parisien, 9,9 M€ pour Le Figaro, 7,8 M€ pour Le Monde. À cela s'ajoute une allocation discrète de 130 M$ par l'UE à des médias lors des européennes 2024. Parallèlement, un sondage France-Soir/BonSens.org révèle que 70 % des Français se détournent de ces médias, les accusant de propager peur et mensonges. Cette défiance généralisée souligne l'urgence d'une refonte profonde, au-delà des simples ajustements économiques.

Causes économiques : une guerre des prix vaine

Face à cette hémorragie de lectorat, les dirigeants des médias traditionnels n'ont trouvé comme solution que de se lancer dans une guerre des prix désespérée. Les abonnements, jadis fixés à 12,99 € par mois, sont aujourd'hui proposés à 4,99 €, voire 1 € pour certains titres.

Cette stratégie repose sur l'hypothèse, erronée, d'une forte élasticité de la demande face à la baisse des prix. Pourtant, les résultats sont décevants : la désaffection persiste. Les données publiées par l'Ojim montrent que les subventions, loin de compenser cette perte, maintiennent artificiellement à flot des organes comme, créant une distorsion de marché.

Cette guerre des prix, semblable à celle des commissions financières des années 90 dans l'intermédiation des fonds mutualistes), mène inexorablement à une érosion des revenus sans résoudre les causes profondes. Parce que le problème ne réside pas dans le coût, mais dans le contenu. Dans la proposition de valeur.

Failles éditoriales : un relais de la « vérité » étatique

Le cœur de la crise réside dans une ligne éditoriale servile, systématiquement alignée sur les narratifs de l'État. Que ce soit le président de la République ou les membres du Gouvernement, les médias traditionnels relaient la « vérité » officielle sans jamais la questionner, même lorsque des preuves contradictoires émergent.

Trop souvent les médias traditionnels négligent la question fondamentale pour ce qui est de susciter l'intéressement des gens et de fidélisation des lecteurs qu'on a réussi ainsi à amener à soi : l'adéquation du contenu proposé, aux attentes des lecteurs. Les médias traditionnels préfèrent s'appuyer sur une ligne éditoriale qui, trop orientée qu'elle est comme susdit, est parfois complètement déconnectée de la réalité, et donc, à force à force, complètement déconnectée des attentes des lecteurs.

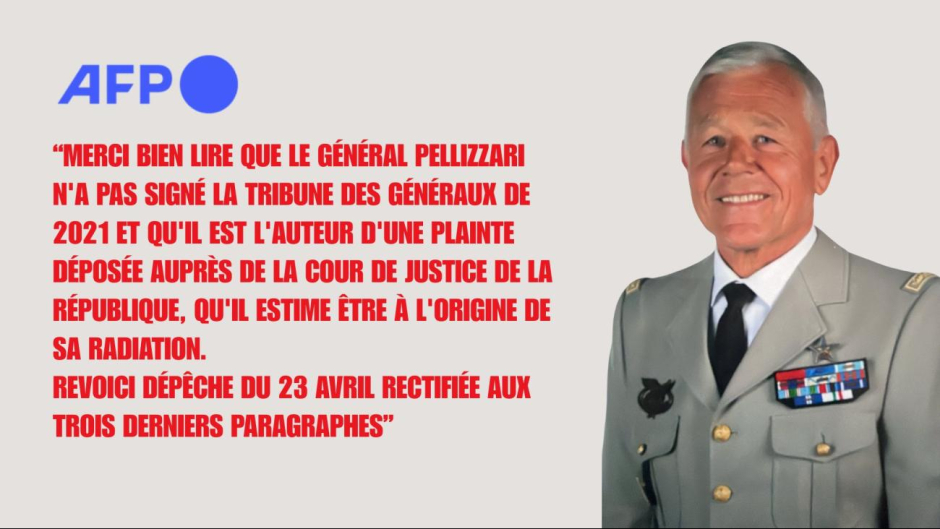

Un exemple frappant est celui de la couverture médiatique de l'affaire du général Pellizzari. L'Agence France-Presse (AFP) et certains médias subventionnés ont été épinglés pour avoir diffusé des informations biaisées ou incomplètes, trahissant leur devoir d'informer.

Dans un cas précis, une mise en demeure de France-Soir a forcé l'AFP à modifier une dépêche, révélant un manque de rigueur factuelle. Ce type de pratiques, où des médias subventionnés à coups de millions d'euros se contentent de relayer des dépêches orientées, contribue à une perte de confiance. Ces informations perçues comme biaisées ou peu objectives, lassent les lecteurs. Dès lors, un prix des abonnements revu drastiquement à la baisse est sans nulle incidence : les lecteurs se détournent des médias traditionnels. Il pourrait même descendre jusqu'à la gratuité, que cela n'inverserait pas la tendance.

Une leçon du passé : la guerre des prix dans la finance

Cette situation rappelle la concurrence féroce des années 90 dans le secteur financier. Les banques et gestionnaires d'actifs, comme BNP Paribas ou Société Générale, ont réduit leurs commissions sur les fonds d'investissement de 5 % à 2 %, avant que Fidelity Investments n'innove avec des fonds à 0 %. Cette course à la baisse a montré que, dans un marché perçu comme interchangeable, la différenciation par le prix est une impasse.

Pour les médias, la leçon est claire : la survie dépend de la valeur ajoutée. Dans un marché où le produit est perçu comme interchangeable, la différenciation par le prix est une course vers le bas. La véritable différenciation repose sur la performance, la transparence ou la valeur ajoutée. Et concernant les médias, la performance ne réside pas dans des opinions ou des lignes éditoriales imposées, mais dans des faits vérifiables, dans une objectivité rigoureuse et dans une pertinence pour le lectorat. Ainsi, si les lecteurs se désintéressent des médias traditionnels, ce n'est pas à cause de leur prix, mais parce que l'information qu'ils proposent manque de crédibilité ou ne répond pas aux besoins et attentes des lecteurs.

L'invisibilisation des voix dissidentes

Une autre cause majeure est l'exclusion systématique des voix dissidentes. De nombreux groupes ou individus, porteurs de perspectives alternatives, sont écartés des médias mainstream, non pas parce que leurs propos manquent de substance, mais parce qu'ils remettent en question l'argument d'autorité des rédactions.

Ces dernières, souvent attachées qu'elles sont à une ligne éditoriale rigide, privilégient des opinions alignées sur des intérêts établis, plutôt que sur des faits bruts.

Par exemple, des mouvements citoyens ou des experts indépendants peinent à trouver une tribune, car leurs analyses pourraient ébranler le narratif dominant. Cette censure, implicite ou expresse, alimente la défiance et pousse les lecteurs vers des sources alternatives, comme des plateformes comme X, où là la parole est moins filtrée.

Des alternatives pour réinventer les médias traditionnels

Pour sortir de cette spirale négative, les médias traditionnels doivent repenser leur modèle. Ils doivent aligner leurs intérêts sur ceux des lecteurs, et non pas l'inverse. Voici quelques pistes :

- Un modèle gratuit avec dons volontaires : certains médias ont adopté un modèle freemium (avec du contenu partiellement lisible sans abonnement) avec possibilité de dons. Dans l'absolu, cela semble être une formule intéressante. Cependant, le modèle freemium fait que le lecteur n'a pas accès à tout le contenu. Ceci génère chez lui une frustration. Or, si un média produit un contenu factuel, transparent et utile, les lecteurs seront prêts à contribuer volontairement, chacun à hauteur de ses moyens.

- Ce modèle repose sur une relation de confiance : si un média n'a rien à cacher et que son travail est de qualité, pourquoi craindrait-il de dépendre des lecteurs plutôt que des subventions étatiques ?

- Focus sur la transparence et l'objectivité : investir dans un journalisme d'investigation rigoureux, à savoir basé sur des faits vérifiables, et non pas sur des opinions ou des dépêches recyclées. Par exemple, des enquêtes approfondies sur des sujets comme les politiques publiques ou les scandales sanitaires, menées avec impartialité, pourraient restaurer la confiance.

- Donner la parole aux invisibilisés : créer des espaces pour des voix marginalisées, qu'il s'agisse de citoyens, d'experts indépendants ou de mouvements sociaux. Cela enrichirait le débat public, comme exigé par l'objectivité de mise, et cela montrerait aussi une réelle volonté d'ouverture.

- Diversification des formats : l'article écrit classique ne suffit plus à contenter. Les podcasts, vidéos ou formats interactifs, comme ceux popularisés par des créateurs indépendants sur YouTube ou X, permettent de capter un public plus jeune, souvent délaissé par les formats traditionnels. Il faut donc en user, selon la cible visée, soit en complément des articles écrits classiques, soit en tant qu'éléments principaux du support de l'information.

L'exemple inspirant, mais dérangeant de France-Soir

France-Soir incarne une alternative viable si elle ne faisait pas l'objet d'attaques constantes de ces concurrents et autorités visant à mettre à mal son autonomie économique. En défiant les narratifs dominants avec des enquêtes comme l'affaire Pellizzari et en adoptant un modèle économique indépendant, France-Soir a su reconquérir une partie du lectorat, en répondant à ses attentes, sans s'enfermer dans une guerre des prix stérile.

Il fallait donc trouver les moyens de discréditer et d'invisibiliser France-Soir à travers diverses manœuvres dolosives en stigmatisant ses lecteurs comme étant de « mauvais lecteurs » ou en affectant son modèle économique autonome.

La pollution informationnelle des médias mainstreams se traduit par de vrais mensonges et de fausses vérités comme standard de propagande qui demande une forme d 'application de la loi pollueur payeur à l'information. Une question se pose : en France, les médias réellement autonomes et indépendants ont-ils encore le droit d'exister sans l'intervention de l'Etat avec l'aide de manœuvres déloyales qui distordent la réelle concurrence ?

Conclusion

La crise des médias traditionnels ne se résoudra pas par des abonnements à 1 € ou des subventions reconduites à la hausse. Elle exige une remise en question profonde : les lecteurs veulent des faits, de la transparence et une information qui reflète leurs préoccupations. En s'inspirant de modèles comme celui de France-Soir et en tirant les leçons du secteur financier, les médias traditionnels doivent se différencier par la qualité et la pertinence de leur contenu. Seuls ceux qui oseront aligner leurs intérêts sur ceux de leurs lecteurs survivront à cette tempête.

Camus, dans son travail à Combat, un journal de la Résistance française, a souligné l'importance du journalisme comme un outil de vérité et de réflexion morale, ce qui pourrait inspirer la formulation :

« Un journal n'est pas seulement un porte-voix, c'est aussi une conscience ».

Oui. À l'heure où la confiance se fracture, il est temps pour les médias traditionnels de redevenir cette conscience, et de cesser d'être un simple relais d'opinions conformes à la « vérité » étatique.

1) selon un rapport du Sénat pour le Projet de loi de finances 2024, le soutien global à la presse (toutes formes incluses) s'élevait à environ 570,5 millions d'euros, contre environ 568 millions d'euros l'année précédente Ministère de l'Économie+15Sénat+15Ministère de la Culture+15.

Ces montants incluent essentiellement les aides d'intervention (directes), les compensations postales, les aides fiscales et les abonnements.

Plus précisément, l'État a accordé aux journaux papier, c'est‑à‑dire à la presse imprimée, des aides directes à hauteur de 175,2 millions d'euros en 2024, notamment les aides au pluralisme (23,4 M€), les aides au transport et à la diffusion (130,1 M€) et les aides à l'investissement pour la modernisation (21,7 M€).

Et s'ajoute à tout ceci une subvention en pécuniaire sans laquelle aucun journal papier ne pourrait survivre en l'état, excepté « L'Équipe » : ce journal papier a su générer des bénéfices substantiels sans aucunement bénéficier de cette aide étatique en pécuniaire. Le montant de cette aide est généralement estimé à près d'un milliard d'euros par an (950 millions en 2023). Le groupe « Aujourd'hui en France / Le Parisien » et « Nice-Matin » arrivent largement en tête du classement des journaux papiers qui en bénéficient le plus.

NOTA : cette crise de confiance du public envers les médias mainstream ne touche pas seulement les journaux papier. Radios et télévisions sont également affectés. Tout particulièrement les médias publics. Oui. Malgré une redevance qui elle est continuellement en hausse, l'audiovisuel public français, lui, est de plus en plus en galère. C'est ainsi que les conseils d'administration de France Télévisions et de Radio France anticipent des déficits en fin d'année : respectivement 5,3 millions d'euros pour Radio France, et plus de 70 millions d'euros pour France Télévisions. ( tweet OJIM)

Et malheureusement, il n'y a rien d'étonnant à cela. Bien au contraire ! Cette information en atteste.

France Télévision : la face cachée de la redevance

Mille salariés de France Télévision bénéficient d'une enveloppe de 4.000 euros de frais professionnels mensuels, dont 1.000 euros de retrait en liquide, en totale absence de transparence. Et, semble-t-il, il y a eu beaucoup d'abus à des fins personnels, comme évidemment on aurait pu s'en douter.

Voilà où passe notre argent !

Les dirigeants et employés de France Télévision, et les pareil ceux des médias traditionnels subventionnés, sont comme les politiciens qui leur octroient les subventions à centaines de milliards d'euros sans lesquelles ces médias publics et privés auraient déposé le bilan depuis bien longtemps : qu'importe le fait que la France est en situation de faillite, Président de la République, ministres, hauts fonctionnaires et autres parasites voraces (députés, sénateurs, députés européens, etc.) continuent de se goinfrer à outrance sur le dos du contribuable.

PS : le magazine « Valeurs » a repris cette information en parlant de « dérives de note de frais » chez France Télévision.